Teatro

Festival Vie: il teatro tra finzioni e verità

Pare proprio che il teatro sia fatto per suscitar dubbi, per disfare le certezze, per giocare, nemmeno troppo delicatamente, con il vero e il falso, con i concetti e le sembianze della verità contrapposte alle infinite sfumature della menzogna.

Ne abbiamo avuto scottante prova a Vie, il festival ad altissimo tasso qualitativo organizzato da ERT-Emilia Romagna Teatro, con la direzione di Claudio Longhi, in varie città della regione, con Modena e Bologna a far da punti di riferimento per una proposta che poi si dipanava anche in altre sedi.

Allora il gioco dello svelamento e della contraddizione, della credulità messa in scacco, è forse uno dei fili conduttori attraverso cui leggere alcuni allestimenti nazionali e internazionali, spesso presentati in prima assoluta.

Se nel primo weekend (ma io non c’ero) il cartellone ha presentato soprattutto opere centro e sudamericane, con grande successo, nelle giornate cui ho assistito è stata l’Europa a far da protagonista.

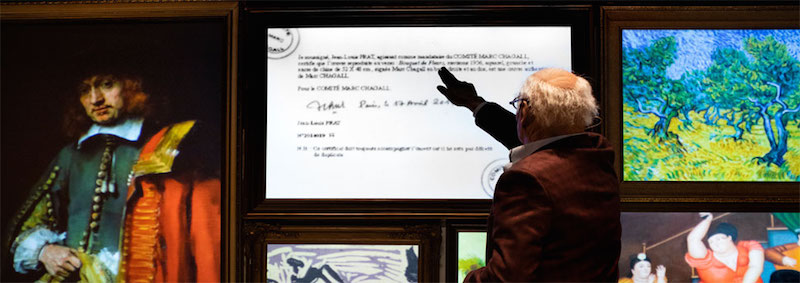

A partire dalla sapienza disinvolta e intelligente del gruppo fiammingo Berlin, ovvero Bart Baele e Yves Degryse. Curiosa invenzione, la loro, dal titolo esplicativo di True Copy, al confine tra testimonianza, ovvero indagine sul campo, e trasformazione poetica: mettono in scena la vicenda (vera) di uno dei più noti “falsari” del mondo (anche se lui non si definirebbe così), ovvero Geer Jan Jansen. Non proprio falsario, in effetti: non faceva copie dei maggiori pittori della storia, ma reinventava degli “originali”, con tecnica raffinatissima. Tele che Picasso, Mirò, Appel, Dalì avrebbero potuto dipingere, nascevano insomma negli atelier di Jansen. Che poi le ha vendute a collezionisti, musei, gallerie, case d’asta, con la certificazione di esperti ignari ma involontariamente – chissà poi quanto – complici.

Jan Jansen ha sublimato più di chiunque altro la tecnica della contraffazione, ne ha fatto, appunto, arte. Il gruppo Berlin, dunque, mette in scena in forma di intervista la vicenda di Jansen: il palco è diviso da una parete di cornici in cui compaiono celebri quadri, e che poi diventano schermi per proiezioni di video. Non sto a svelare l’aguzzo (e un po’ furbo) gioco scenico con cui la compagnia demistifica il concetto stesso di copia conforme, con cui il teatro slitta da finzione a documento a ribaltamento di ogni verosimiglianza. Ma certo l’escamotage tutto teatrale è degno di nota.

True copy, insomma, è un’amara riflessione sul mondo dell’arte, sul concetto stesso di arte e di creatività, è una denuncia feroce dei meccanismi di consenso e commercializzazione dell’opera nell’epoca – lo diceva già qualcuno – della sua riproducibilità. Lo spettacolo è arguto, elegantemente intrigante, sornione nei suoi sorvegliatissimi meccanismi tecnologici: un gioco che funziona e che però, magari, diverte più che colpire.

Tra falso e vero si colloca naturalmente il capostipite del teatro-nel-teatro, quel Sei personaggi in cerca d’Autore, del buon vecchio Pirandello, che ancora si staglia come pietra miliare dell’indagine sul concetto stesso di rappresentazione e che non sembra rassegnarsi all’oblio, e anzi torna sovente in varie modalità interpretative. A mettere in scena il capolavoro sono stavolta gli straordinari Scimone-Sframeli, coppia “comica” assoluta, da decenni artefici di un teatro di trame sottili, di tensioni e ironie trattenute, impastato di Beckett come di Harold Pinter, di assurdità siciliane o di marginalità umane sempre al limite dell’esplosione.

Con Sei, adattamento e sintesi drammatica del testo di Pirandello, Spiro Scimone si incarica di far di sé il capocomico, stavolta più autore ricercato che non regista annoiato. A fargli da contraltare è il Padre suadente e sorridente di Francesco Sframeli, con la sua morbosa e stralunata famiglia dei personaggi, la cui voce si veicola in una recitazione musicale, fluida, quasi liquida, un cantalenare che contrappunta il nervosismo spiccio del regista e del coro dei suoi attori. L’originale del testo è interpolato da battute, da situazioni paradossali (c’è ad esempio un tecnico afflitto dalla prostata) ma quando si scatena il dramma allora l’evocazione pirandelliana si fa naturalmente più forte. E la storia eternamente irrisolta dei personaggi si consuma ancora una volta, nel suo portato di impossibilità e di stridente falsità. Nella scena disegnata da Lino Fiorito, che mette sullo sfondo un teatrino all’italiana con i suoi bravi ordini di palchi, ma evidentemente posticci, i Sei di Scimone-Sframeli sembrano quasi figli di un teatro “all’antica”: è un rimestare le eterne parole dell’Autore, un reiterare mesto le celebrali avventure dei personaggi, su tutte la fuga eroticamente squallida del padre nelle braccia della figliastra. Sono tutti là, sulla scena, privi ormai di qualsivoglia credibilità, vittime del teatro di cui sono ancora e sempre paladini, pronti di nuovo a combattere disperatamente per dare lo Spettacolo. Attori e personaggi assieme, eppure eternamente sconfitti. Con Spiro Scimone e Francesco Sframeli la compagnia è composta da Gianluca Cesale, Giulia Weber, Bruno Ricci, Francesco Natoli, Mariasilvia Greco, Michelangelo Maria Zanghì, Miriam Russo, Zoe Pernici.

Tagliente è la riflessione che i bolognesi Kepler 452 hanno proposto con F. Perdere le cose. Nicola Borghesi, Paola Aiello e Enrico Baraldi partono, come nel precedente e fortunato Giardino dei ciliegi, da una sorta di indagine, di inchiesta sul campo su un tema preciso. Se nell’attraversamento cechoviano si trattava di scoprire chi fosse stato sfrattato dalla proprietà, da casa, per ragioni economiche, qua il trio bolognese si è impegnato nell’approfondimento ulteriore del concetto di perdita: chi ha perso tutto che fa? Dove vive? Come vive?

Ecco allora l’incontro – fortuito – con F., che scopriremo essere un immigrato nigeriano, da venti anni in Italia, con problemi di salute. Affrontare l’Altro, la sua diversità spinge i due attori in scena (Borghesi e Aiello) a raccontare e raccontarsi, quasi in una auto-analisi che svela contraddizioni, luoghi comuni, pregiudizi, preconcetti, paure, slanci, affetti. F. in realtà non è in scena, non ci può stare: non ha i documenti necessari.

Così, nel bell’inizio di spettacolo, il tema delle “carte”, dei bolli, dei contratti, delle certificazioni diventa un’onda che travolge tutto e tutti. Con ironia, Kepler mette in fila quel che tutti sappiamo, ma di cui forse poco abbiamo contezza o memoria: l’assurdità della burocrazia, l’ostilità del sistema Stato, con le sue procedure farraginose e contorte, verso gli ultimi, i reietti, gli abbandonati, come spesso sono i migranti.

Si ride per la montagna di carte e cartacce, senza pensare – o magari pensandoci eccome – che quelle pratiche definiscono la nostra identità. Chi saremmo, noi, senza i documenti? Chi sono “loro”, senza documenti?

La brava Paola Aiello e il surreale Nicola Borghesi si mettono in gioco, si interrogano (e interrogano, coinvolgendo, gli spettatori), smontano i meccanismi stessi della drammaturgia, in un “avanti e indietro” tra il tempo della scrittura e quello della rappresentazione per approdare a un finale forse troppo consolatorio che peraltro corre il rischio di relegare “l’immigrato” a restare eternamente tale nell’immaginario collettivo. Tutto vero? Tutto inventato? Non lo sappiamo: il racconto di Kepler procede insomma per assurdi filosofici, per paradossi pirandelliani, che poi si riverberano non solo in crisi individuali, ma anche in metafora dell’incapacità del teatro di affrontare certe “assenze”. Come quelle in platea, abitata solo ed esclusivamente – all’Arena del Sole di Bologna come altrove – da un pubblico “bianco”. Ecco una denuncia, un elemento contraddittorio e irrisolto che dà il peso della faticosa e mai realizzata integrazione: Spunto di riflessione emerso anche nello spettacolo I am Europe, di Falk Richter. Ma questo ve lo racconto la prossima volta.

Devi fare login per commentare

Accedi