Tennis

3000 anni di doping

La recente vicenda di Jannik Sinner, assolto dopo che nel suo sangue erano state rinvenute tracce infinitesimali di sostanze proibite e adesso in attesa dell’esito del ricorso sull’assoluzione, ha riacceso il dibattito sulla presunta purezza dello sport e ridato fiato a quanti ritengono che il doping ne sia ormai una componente ineliminabile.

A voler tracciare un seppur breve excursus storico sulla materia, si giunge alla conclusione che un’età dell’innocenza forse non è mai esistita. Nel volume “Olimpiadi. I primi mille anni” (Res Gestae, 2012), gli storici Moses Finley e Henry Pleket mostrano che fin dai Giochi della Grecia classica gli atleti cercavano sistematicamente sostanze e metodi che li aiutassero a “migliorare artificiosamente le prestazioni agonistiche”, che è per l’appunto una delle prime definizioni di doping che sono state elaborate nel XX secolo. All’epoca degli antichi elleni, gli atleti si rivolgevano alla scienza medica e a regimi alimentari particolari. Lo spartano Carmide, che vinse la corsa veloce nel 668 a.C., dichiarò di esser stato molto agevolato da una dieta di fichi secchi, mentre il celebratissimo Milone, che in trent’anni accumulò ben 31 allori nella lotta, seguiva strettamente i precetti sull’igiene e sul consumo di carne del filosofo Pitagora.

Nella seconda metà dell’Ottocento, la rinascita dello sport germogliò nel milieu dei ceti abbienti, infatuati del cosiddetto ideale “amateur”. Secondo le élite britanniche, si doveva gareggiare in modo composto e dignitoso, esultare con misura in caso di vittoria e riconoscere i meriti dell’avversario nella sconfitta. L’eccellenza non doveva discendere da allenamenti strenui e specializzati, ma solo dal talento e dall’applicazione disinvolta. Tale credo rifletteva i valori sociali e culturali dell’epoca vittoriana, quando lo sport era ritenuto un modo per promuovere l’orgoglio nazionale e i principi che consentivano la riproduzione della classe dirigente. Un’impostazione del genere avrebbe dovuto contrastare l’uso di metodi per potenziare le prestazioni, ma, come rileva giustamente Sergio Giuntini nel libro “Lo sport imbroglione. Storia del doping da Dorando Pietri ad Alex Schwazer” (Ediciclo, 2022), forze diverse premevano in ben altra direzione.

Lo storico milanese, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport, chiama in causa il processo di modernizzazione che investì la società nel suo complesso. Lo sport si definì con regole scritte, codificazione delle discipline, specializzazione degli spazi e creazione di organi amministrativi. Ancora più decisiva fu la diffusione della tendenza a misurare, razionalizzare e registrare (to record, in inglese), pienamente omogenea alla corrente filosofico-culturale del positivismo, che al contempo spingeva ed era spinta dalla rivoluzione industriale. Per aumentare la produttività nelle fabbriche, gli operai erano costantemente monitorati e i loro movimenti minuziosamente osservati e misurati, come confermato dall’affermazione del taylorismo. In questo quadro, droghe e stimolanti – sotto-prodotto dell’approccio razionale, tecnologico e scientifico al corpo umano come macchina prestazionale -, erano viste sotto una luce positiva e, insieme a whisky e cognac, se ne fece largo uso anche sui teatri bellici per infondere nei soldati il coraggio per uccidere e morire.

Liquori, caffeina e stupefacenti come oppio e cocaina furono le prime sostanze dopanti usate dagli sportivi, i quali sperimentavano su se stessi gli effetti di questi preparati, specialmente dopo che la scienza ebbe dimostrato che in piccole dosi le droghe possedevano un effetto energizzante. Il maratoneta Dorando Pietri, che alle Olimpiadi del 1908 stramazzò al suolo prima della linea del traguardo e fu di conseguenza squalificato perché sorretto dai giudici (ma poi onorato come vincitore morale della corsa), aveva ingerito stricnina e brandy [1].

Lo studio e le pratiche di potenziamento delle prestazioni atletiche in campo sportivo furono poi trasferite nel settore militare, mettendo la sordina ai sospetti sui probabili effetti negativi sulla salute umana. Nel 1941, sulla rivista americana War medicine si poteva leggere: «Piccole dosi di alcool, bevande contenenti caffeina, anfetamina o foglie di coca aumentano i livelli di prestazione fisica nel corso di uno sforzo prolungato, riducendo l’impressione della fatica. Possono quindi essere classificati come rimedi d’emergenza che migliorano la resistenza e la capacità di lavoro, anche se la forza muscolare non viene aumentata» [2].

Le anfetamine divennero di uso comune, conquistando soprattutto i ciclisti a partire dagli anni ‘40. Fausto Coppi chiamava “la bomba” il miscuglio di anfetamine, alcool e cardiotonici che ingoiava in corsa. Nella celebre comparsata televisiva al “Musichiere”, la trasmissione di Mario Riva che fermava il paese negli anni ‘50, il “Campionissimo” e Gino Bartali, sulle note di “Come pioveva”, intonarono una sapida canzoncina nella quale si prendevano bonariamente in giro e nella quale non omisero il riferimento all’uso delle “droghe eccitanti”. Jacques Anquetil, plurivincitore di Tour de France e Giri d’Italia, non faceva mistero dell’impiego diffuso di stimolanti e bollò come un’idiozia la legge antidoping varata dalla Francia nel 1965 [3]. Intanto, la morte di Knud Jensen nella 4x100km alle Olimpiadi del 1960 e in seguito il decesso di Tom Simpson sul Ventoux nel 1967 resero chiaro che l’assunzione di stupefacenti ed eccitanti poteva provocare esiti fatali.

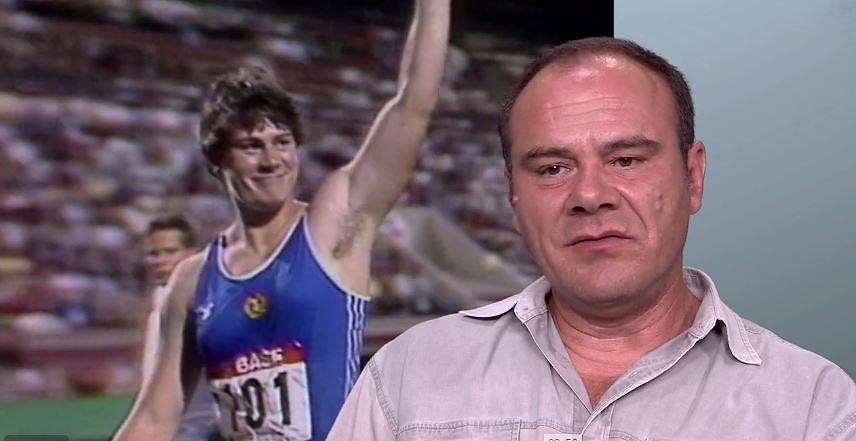

Secondo Giuntini, un vero e proprio cambio di fase dipese dalla scoppio della Guerra fredda, quando il ricorso al testosterone e agli steroidi divenne un’opzione di politica estera. Le due superpotenze e i rispettivi paesi-satellite misuravano la propria forza sui campi di gara, specialmente in occasione delle Olimpiadi: se il successo nello sport, più di quanto fosse mai avvenuto, attestava la bontà del sottostante sistema politico ed economico-sociale, ogni mezzo per raggiungerlo doveva ritenersi lecito e legittimo. In America, in Occidente e oltre la Cortina di ferro, gli anabolizzanti divennero un notorio meccanismo di potenziamento delle prestazioni. Nel caso della Germania Est, un piano governativo di “allevamento” di atleti e atlete di punta fu basato sulla somministrazione sistematica e costante, di fatto a loro insaputa, di droghe e additivi. La pesista Heidi Krieger ne fu al punto imbottita da sviluppare tratti fisici virili, che la indussero a sottoporsi all’operazione di cambio di sesso. Fu invece uno shock planetario la squalifica dello sprinter canadese Ben Johnson dopo aver sbriciolato il record dei 100 metri alle Olimpiadi del 1988: era la dimostrazione che non ci si poteva più fidare neanche di una delle manifestazioni più acclamate dell’atletismo umano.

Con il crollo del Muro di Berlino, siamo entrati nell’era della globalizzazione e della iper-commercializzazione dello sport. Nel doping, si è assistito a uno strano fenomeno di polarizzazione. Da una parte, la sofisticatissima specializzazione scientifica e farmacologica ha reso costosissima l’alterazione delle performance, richiedendo il coinvolgimento di professionalità e istituzioni di livello supremo (si pensi al caso del ciclista Lance Armstrong o al doping di Stato in Russia fra il 2011 e il 2015); dall’altro, il ricorso alla “pasticca” e l’eccesso di medicalizzazione si è diffuso fra gli sportivi della domenica.

La chiusura non è incoraggiante, poiché l’estrema frontiera che ci troviamo di fronte è il doping genetico. La soglia che ci apprestiamo a valicare, secondo Giuntini, conduce direttamente alla creazione del super-atleta in laboratorio, al definitivo sganciamento dagli ormeggi del fair-play e della tutela della salute e in definitiva porta verso forme di imbroglio presumibilmente non rilevabili e perciò impossibili da perseguire e sanzionare.

[1] Dimeo, P., A History of Drug Use in Sport: 1876 – 1976: Beyond Good and Evil, Routledge, 2007

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

Devi fare login per commentare

Accedi