Scuola

Facciamo una scuola difficile

Uno studente che provenga dal ceto proletario si trova ad affrontare difficoltà che per lo studente borghese sono difficili anche da immaginare. La più grande, spesso insormontabile, è la differenza culturale: perché la cultura scolastica è la cultura elaborata nei secoli dal ceto nobiliare e poi da quello borghese, una cultura che esprime una visione del mondo che è diversa, diversissima da quella proletaria; una costellazione di valori altra, nella quale lo studente proletario non è a casa. E si trova di fronte a una scelta dolorosissima: abitare quella nuova casa e diventare un estraneo per il suo ambiente o rifugiarsi nel suo ambiente e disertare la nuova, improbabile casa. Spesso è questa seconda, la sua scelta, ed è tra le cause principali della dispersione scolastica. C’è poi la lingua. Il nostro studente proletario ha un codice ristretto, direbbe Basil Bernstein. Ha un codice diverso, direbbe qualche altro. Certo parla una lingua che non è quella scolastica. Un proletario foggiano ha termini estremamente precisi per indicare, che so, l’acqua di cottura della pasta o le briciole di polistirolo, ma non ha un lessico astratto o adatto alla complessità del mondo emotivo e sentimentale (quel mondo che si esprime nella poesia e nella letteratura): nella sua lingua non esiste nemmeno un modo per dire “ti amo”. C’è poi – lo diceva Gramsci, e l’aveva vissuto sulla sua pelle – l’attitudine a quel tipo particolare di fatica che è il lavoro intellettuale, che può essere piacevole e anche gioioso, ma resta un lavoro, e per lo studente proletario è un lavoro strano, diverso dal lavoro di suo padre e di suo nonno.

Queste difficoltà fanno sì che molti studenti proletari si perdano per strada già alla fine della scuola media. Esiste l’obbligo scolastico fino a sedici anni, ma non è infrequente che a causa di molteplici bocciature il nostro proletario giunga a sedici anni senza aver nemmeno finito la scuola media. Mettiamo però che sia volenteroso, ben intenzionato, e voglia riuscire. Cosa deve fare? Semplice: studia! Glielo dicono tutti. Apri il libro e studia! E lui questo fa: apre il libro e studia. Da pagina 5 a pagina 15. Chi gli ha dato quella indicazione immagina che con quella azione – aprire il libro e “studiare” – tutto andrà magicamente a posto. Il lessico, ad esempio, si arricchirà man mano che lo studente procederà nello “studio”. Purtroppo non va sempre così. Spesso succede che il nostro studente impara a fare quello che la scuola vuole che faccia per prendere un buon voto. E se la scuola accetta che lui impari a memoria e ripeta parola per parola da pagina 5 a pagina 15, lui lo fa. E il docente non se la sentirà di mettergli un quattro, perché in fondo “ha studiato”, “si è impegnato”. Lo sa benissimo che non ha imparato nulla. Ma sa anche che, se dovesse preoccuparsi davvero dell’apprendimento dei suoi studenti, il suo lavoro diventerebbe difficilissimo. E scontenterebbe tutti: gli studenti, che dopo aver passato ore sui libri si troverebbero un quattro in pagella, i genitori, il dirigente. E dunque va bene così.

Lo studente prende otto e prosegue. Fa il Liceo, poi l’Università. Agli esami universitari parlerà per dieci minuti di un filosofo, ma non saprà dire se quel filosofo è di destra o di sinistra. Ma andrà bene comunque. E la tesi si sistemerà in qualche modo.

Il nostro studente proletario avrà la laurea e sarà pronto per un mondo del lavoro che, a differenza dei suoi docenti, non avrà alcuna pietà, e metterà il dito nella piaga delle sue molteplici fragilità.

Che fare? Qualcuno dirà che il problema è che il nostro studente non è stato bocciato. Ma come bocciarlo, se ha sempre studiato? Il problema è un altro. Il problema è che la scuola non è attrezzata per superare il gap culturale. Non sa farlo. Molti docenti sono sinceramente convinti che compito della scuola sia favorire l’uguaglianza sociale. E’ una convinzione che nel nostro Paese non si fa progetto condiviso – da noi non esiste qualcosa come Teachers for Social Justice (http://www.teachersforjustice.org) – ma che è innegabilmente condivisa da molti. Ma come favorire l’uguaglianza sociale? Qui i docenti, pur mossi dalle migliori intenzioni, si perdono. Per molti si tratta di fare una scuola più difficile. In fondo non lo diceva Gramsci? Una scuola facile dà ai figli dei poveri un titolo di studio sostanzialmente vuoto, e dunque è classista. Sono tentato di dar loro ragione, ma in un modo che a loro, temo, non piacerà. Fare una scuola più difficile non significa dar da studiare non da pagina 5 a pagina 15, ma da pagina 5 a pagina 25. Il nostro studente proletario non avrà poi grandi difficoltà ad “imparare” dieci pagine in più. Fare una scuola difficile significa studiare in modo diverso. Anzi: significa studiare, e basta. Faremo una scuola più difficile – più seria – quando la smetteremo di accontentarci di una simulazione di apprendimento. Quando fermeremo lo studente che ripete a memoria quello che c’è nel libro e cercheremo di verificare se ha capito davvero quello che ha letto. Ma come potrà aver capito davvero, se non ci saremo fermati con lui a considerare ogni punto, ogni parola, a ragionare, ad approfondire? Una scuola difficile è una scuola lenta, è una scuola profonda. E’ una scuola in cui il numero di pagine diminuisce, ma ogni pagina è una finestra per entrare in un mondo. Ed è una scuola in cui non esistono il docente, lo studente e il manuale, ma c’è una intera comunità che cerca il sapere confrontandosi e considerando le fonti. Una scuola difficile non è una scuola in cui il docente alza l’asticella per far sì che un maggior numero di studenti non riescano a saltarla. Quella è una scuola stronza, e non serve a nessuno. Una scuola difficile è tale in primo luogo per il docente, che dovrà lasciar perdere la cattedra, il manuale, la rassicurante routine della sua professione, e impegnarsi in un lavoro quotidiano di scavo che richiederà tutta la sua cultura, ma anche tutta la sua passione.

Il discorso attuale sulla scuola è uno degli indicatori più tristi del penoso stato del dibattito pubblico nel nostro Paese. Gira intorno a quattro o cinque luoghi comuni, dietro i quali c’è il vuoto. Uno di questi luoghi comuni è che la scuola è stata distrutta perché non si lavora più alle conoscenze, ma alle competenze. Tre falsità in una sola frase. La scuola non è stata distrutta. E’ una istituzione ferita, ma non meno efficace di trent’anni fa. Nella scuola non si lavora per competenze. Il lavoro che trovo nella scuola da docente non è troppo diverso dal lavoro che facevano i miei docenti negli anni Ottanta. Anzi: in una classe mi ritrovo una pedana sotto la cattedra, mentre non ricordo che i miei docenti facessero lezione su un tale penoso baldacchino. Soprattutto, lavorare alle competenze, se qualcuno lo facesse, sarebbe la via d’uscita da una scuola nella quale ci si esercita in una simulazione di apprendimento che si risolve in un terrificante spreco di tempo e di vita per milioni di bambini e ragazzi. E che è la principale causa del persistente classismo della nostra scuola.

antoniovigilante@gmail.com

@spectatornovus

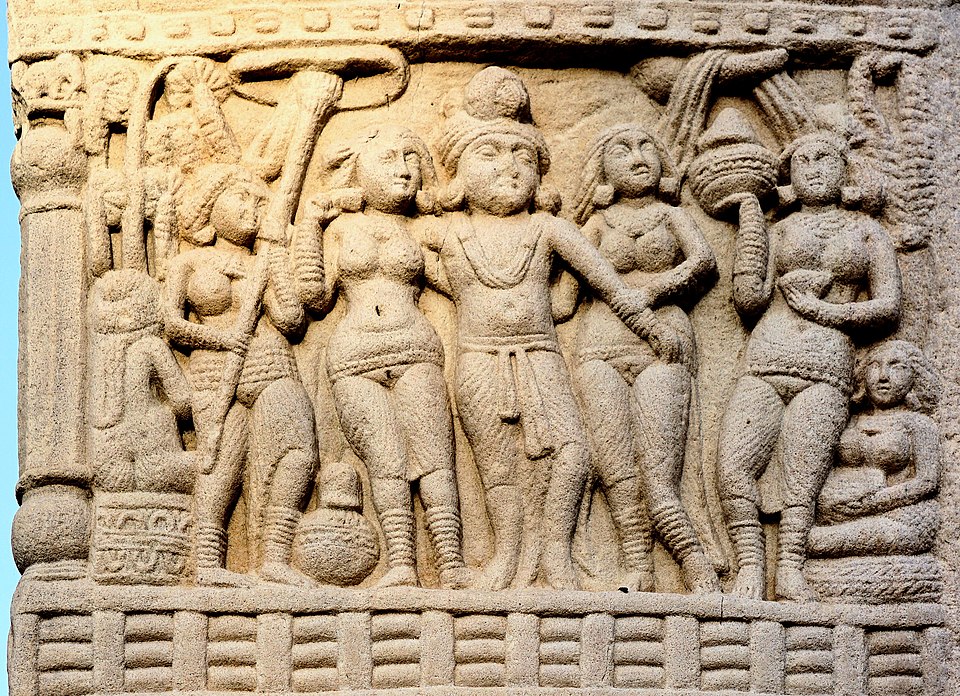

Fonte dell’immagine: Educatori Senza Frontiere onlus, per una pedagogia della strada (https://www.educatorisenzafrontiere.org/).

Devi fare login per commentare

Accedi