Costume

Anche i dati di medaglie e premi lo confermano: l’importante è partecipare

L’importante è partecipare?

Si chiudono le Olimpiadi, con quella malinconia un po’ così dell’illusione che manca. E ci prendiamo qualche riga per condividere riflessioni con un affaccio sui dati a proposito di un grande tema: “l’importante è partecipare?”. Questi giochi hanno messo in evidenza storie e racconti di vittoria, ma anche il tramontare (forse?) di una cultura che, negli anni, aveva contribuito a diffondere l’idea lineare del successo. Vincere vincere vincere.

E così le lacrime di gioia di Pilato si sono scontrate sull’attonita Di Francisca e sull’incapacità di comprendere il senso di un quarto posto. Oppure Biles, atleta formidabile anche per la storia che porta con sé, e quell’inchino sul podio davanti all’amicarivale Andrade. È stata però anche l’olimpiade dell’iperconnesso Tamberi che, sinceramente, mi ha fatto corrugare una sopracciglia da boomerone di fronte all’epopea social della sua sofferenza. E sono stati i giochi del Settebello tetragono di fronte ai cattivi arbitraggi, con la rumorosa protesta del girarsi durante l’inno e il rifiuto di salutare gli arbitri (bah).

E poi la gioiosa vittoria della pallavolo femminile e quel senso di leggerezza così benefico. O le triple surreali di Steph Curry che indovina canestri con una grazia che incanta.

Dove trovare l’equilibrio tra la ricerca spasmodica dell’impresa, anche nel dolore fisico, e del senso felice di ciò che hai fatto, a prescindere dal piazzamento, come ricordava Velasco prima della finale? Dove cerca la motivazione un atleta?

Elisa Mondelli, finalista con l’8 con di canottaggio femminile, arrivata ultima con il suo equipaggio, l’ha trovata anche in una promessa fatta al fratello Filippo, morto 26enne tragicamente da campione mondiale in carica di specialità. Missione compiuta.

E se lo fosse proprio perché non è una missione? L’ansia e l’ossessione di guardare il medagliere per raggiungere e superare Tokyo.

Il tabellone parallelo con i quarti posti, utile a celebrare l’istinto tutto italiano per il rammarico del Giardino dei sebbene.

Ho promesso un affaccio sull’evidenza empirica, alla ricerca di una sana e robusta correlazione (di quella stiamo parlando) ed eccoci qui. Sono disponibili online i dati su quanto gli atleti vengono pagati in caso vincano una medaglia: i numeri sono del 2021 e ragionevolmente pensiamo non possano essere cambiati di molto.

Non ci sono tutti i paesi ma il numero è sufficiente per un’analisi descrittiva il cui focus è:

“Gli incentivi monetari sono correlati al numero di medaglie vinte?”

La quantità di fattori che impatta su una prestazione è enorme: la forma fisica degli atleti, le condizioni di contesto, le risorse a disposizione,il tifo, lo stato emotivo… E potremmo continuare con una lista di variabili più o meno incommensurabili.

Io ho aggiunto due controlli d’obbligo per un’analisi descrittiva di partenza, includendo il PIL per paese (in migliaia di miliardi di $ del 2022 a parità di potere d’acquisto) e la popolazione (in milioni di abitanti). I termini dell’economia suonano con ruvidezza ma una funzione di produzione degli atleti non può prescindere da soldi e bacino di potenziali atleti disponibile.

Le federazioni dei paesi pagano in modo molto diverso i loro atleti; alcune (come Norvegia e Svezia) neppure offrono un premio e per il gigante Cina non sono disponibili dati; Singapore paga profumatamente un atleta che porta a casa la medaglia (più di 700 mila dollari americani per l’oro).

Il coefficiente di correlazione tra PIL, popolazione e premio monetario ha il segno atteso e positivo, mentre per il numero di medaglie vinte la correlazione è negativa e significativa.

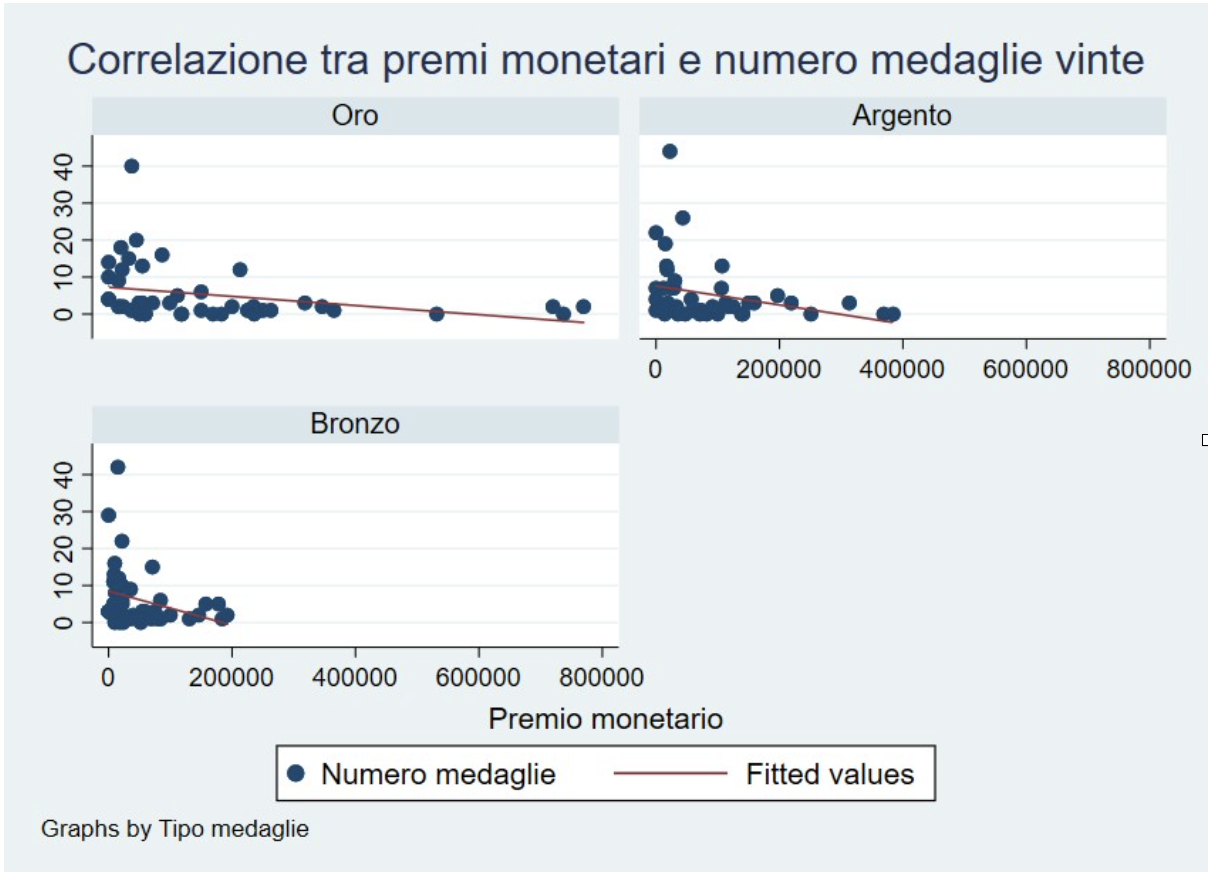

Provando a rappresentare per oro, argento e bronzo questa correlazione in grafico, il risultato è il seguente:

Insomma, là dove ci si aspettava un più c’è addirittura il meno. In queste nuvole di punti non dobbiamo cercare chissà quale significato. Ribadiamo una volta di più che, in questo caso, i dati sono solo un affaccio preliminare su un tema complesso: ben prima di addentrarci nei meandri della causalità, qui ci mancano un sacco di informazioni utili per raffinare l’analisi.

Ciò non ci impedisce tuttavia di mettere in fila qualche pensiero sulla dimensione del significato, inteso come senso di vivere.

Tutta una letteratura su fioritura umana e felicità di tradizione neo-aristotelica parla dell’eudaimonia come senso ultimo dell’esistenza. Non è una ricerca ossessiva del talento, quanto il talento che si fa voce naturale dell’esistere.

Qual è la prima cosa cui pensi quando ti alzi al mattino? Non come mantra dell’allenamento che ha per scopo unico la vittoria, ma più come spinta gentile che ti ricorda chi sei mentre guardi nello specchio. E allora, per carità, vincere è bello eccome ed è giusto competere per provarci. Ma qui tornerebbe buono il grande poeta Mourinho quando affermava: “La vittoria non è un ossessione ma un sogno”. O forse il vero poeta Orazio e il suo carpe diem: che le Olimpiadi siano quanto di più vicino esista al quam minimum credula postero? La fiaccola è già partita per Los Angeles, resta una malinconia delle cose belle che finiscono.

E però pure un pensiero finale su questo paese, patria di Cesare Beccaria e del suo Dei delitti e delle pene.

Correva l’anno 1764 e ancora oggi pensiamo, in economia e nelle scienze sociali, all’incentivo e alla sanzione.

Punisco la violazione della regola.

Punisco pure la deviazione dalla linearità del racconto: “Vinco e sono bravo”; “Perdo e ho fallito”.

Pochi ricordano che, solo due anni dopo, usciva nel 1766 un saggetto del non troppo ricordato Giacinto Dragonetti.

“Delle virtù e dei premi”, con un titolo che faceva il verso al Beccaria anche perché in edicola lo si trovava in edizione speciale insieme al trattato più celebre.

La magia gentile del diritto premiale che ribalta proprio la linearità dell’idea di successo.

Uno studente che scrive una cosa bella e viene premiato dalla docente che legge di fronte alla classe le sue parole.

Una ricercatrice che dedica la vita alla ricerca di laboratorio e viene premiata dopo decenni con il premio Nobel.

Un atleta che vince la medaglia all’Olimpiade.

Sono tutte storie che evidenziano proprio il senso dei daimon, la voce interiore che ci dice chi siamo.

Ciascuno degli esempi qui sopra racconta storie in cui il premio non è incentivo.

Non scriviamo una cosa bella con l’idea che l’insegnante legga il nostro scritto agli altri studenti.

Non facciamo ricerca per vincere il premio Nobel.

Non diventiamo atleti professionisti per vincere una medaglia alle Olimpiadi.

Cerchiamo forse il modo più naturale di vivere un’esistenza in cui ciò che facciamo ci restituisca senso ed esprima di fronte alla nostra comunità la voce che ci contraddistingue.

Forse è davvero prezioso, dentro una cornice come questa, riflettere su cultura dell’errore, del successo, impegno fatica e gratificazione. E forse acquistano tutto un altro senso le parole del grande tennista Federer che, di fronte ai neolaureati di Dartmouth, spiegava come sta tutto nell’imparare a gestire i punti che si perdono.

Felici, finalmente in modo consapevole, di quanto sia davvero importante partecipare.

Devi fare login per commentare

Accedi