Partiti e politici

Corbyn, le radici sociali di una sconfitta

Dopo la netta affermazione elettorale di Boris Johnson, avvenuta con uno scarto che del resto i sondaggi avevano previsto, anche in Italia si è aperto il dibattito sulle ragioni della sconfitta di Jeremy Corbyn, figura considerata da molti partiti della sinistra europea un modello da seguire per la ‘svolta socialdemocratica’ che aveva impresso alla traiettoria politica del Labour dopo la sua ascesa ai vertici del partito nel 2015, una vera e propria sconfessione della rottura con la tradizione laburista voluta da Blair negli anni ’90 e portata avanti anche in seguito dai suoi epigoni all’interno del Partito.

Le ragioni tattiche della sconfitta

Come avevamo osservato prima del voto, uno dei motivi per cui Corbyn non ha convinto è stata la posizione evasiva assunta rispetto ai due temi politici al centro del dibattito – Brexit e questione nazionale. Il leader laburista aveva davanti a sé due opzioni: o cercare di ridimensionare il peso di quei due temi per i lavoratori e l’elettorato popolare, presentando la polarizzazione su quei due temi per quel che è – uno scontro tra le diverse ali dell’establishment politico-economico britannico – oppure assumerne la centralità e schierare il Partito su una posizione chiara (condizione peraltro necessaria anche nel primo caso). Intimorito dalla difficoltà della prima opzione e conscio che scegliendo la seconda avrebbe spaccato i laburisti Corbyn ha fatto la cosa peggiore che un politico possa fare di fronte a una scelta difficile: non scegliere. Come ha osservato Marco Valbruzzi sul Manifesto141219: ‘la vittoria di Johnson è innanzitutto una “vittoria di agenda”: perché è stato molto più efficace rispetto al suo rivale a trascinare l’opinione pubblica e l’elettorato sul suo terreno preferito, quello della Brexit e del significato “culturale” (o identitario) che si annida dietro la fuoriuscita del Regno Unito dall’Ue’. Il premier uscente, insomma, ha scelto il terreno di battaglia a lui più favorevole e Corbyn lo ha lasciato fare.

Un’altra delle ragioni della sconfitta sarebbe stata, secondo alcuni, l’eccessiva radicalità del Manifesto laburista, il programma elettorale presentato da Corbyn alla vigilia del voto. ‘La sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la Brexit sarà colpa anche di questo Labour’, è stato il lapidario giudizio di Renzi, che del resto non poteva aspirare e migliore occasione per accreditarsi come nemico di quelli che un tempo si sarebbero chiamati gli ‘opposti estremismi’. ‘Corbyn si è trovato in una situazione impossibile: sostenere un secondo referendum è costato una quarantina di seggi al Nord. Non lo avesse fatto, avrebbe dato il via libera ai Libdem come unico partito del Remain: senza poi tenere in considerazione che quasi il 70% dell’elettorato laburista è contrario alla Brexit’ – ha osservato Nicola Melloni su JacobinItalia131219, per il quale tuttavia sarebbe una sciocchezza affermare che ad affossare i laburisti sia stato un programma troppo radicale , dal momento che i risultati elettorali, al contrario, mostrano che i consensi si postano proprio sulle posizioni più estreme.

Sconfitti ‘in casa’

Per cercare di comprendere meglio questo risultato elettorale e le osservazioni che esso ha suscitato appare più utile cercare di calarlo nel quadro più complessivo della società britannica e dei rapporti di forza al suo interno. Innanzitutto è bene considerare che il Partito Laburista è storicamente espressione del movimento operaio britannico e, a differenza di altri partiti dell’Internazionale Socialista, come effetto della propria storia conserva tuttora strettissimi legami, anche istituzionali, coi sindacati. Tutti i magiori sindacati britannici sono ufficialmente affiliati al Partito e prendono parte attiva alla sua vita, al dibattito interno e alla stessa scelta della sua leadership.

Quattro anni fa l’ascesa di Corbyn ai vertici fu paradossalmente facilitata da una scelta dell’ala liberale del Labour intesa a ridurre il peso dei vertici sindacali nel Partito. Al posto della tradizionale e macchinosa consultazione prevista dalle regole interne, che concede ampio spazio ai segretari generali dei sindacati affiliati, la leadership blairiana decise di introdurre le primarie, che videro l’inattesa affermazione dell’anziano esponente della sinistra, candidatosi come outsider, con l’appoggio di 6 delle 14 organizzazioni sindacali affiliate al Labour, tra cui le due più grandi, Unite e Unison. Negli anni successivi la gestione Corbyn si è caratterizzata proprio per un riavvicinamento dei laburisti al movimento sindacale britannico, a partire dallo scontro tra la Trade Union Confederation e l’ex premier conservatore Cameron sul Trade Union Act approvato nel 2016 e soprannominato dai suoi oppositori Anti Union Bill (legge antisindacale).

Da questo punto di vista nel risultato elettorale assume particolare rilievo, come molti hanno osservato, la sconfitta laburista in molte contee operaie e roccaforti della sinistra e del sindacato, mentre i laburisti tengono nelle grandi città. Nelle prossime settimane analisi più dettagliate chiariranno quanto abbia pesato questo fattore, su cui è bene essere prudenti. Non dimentichiamo che nel 2016 in molti enfatizzarono – in parte anche per ragioni ideologiche – il contributo della working class americana alla vittoria di Trump, che però nei mesi successivi venne parzialmente ridimensionato da una più accurata analisi dei dati elettorali. Un fenomeno dovuto anche alla scarsa attenzione prestata di consueto al fenomeno dell’astensione, che spesso in realtà tra i lavoratori si rivela uno dei primi ‘partiti’. D’altra parte è innegabile che, come mostra il grafico qui sotto, pubblicato dal Financial Times dopo le elezioni, i Tories abbiano effettivamente guadagnato consensi in particolare nelle aree in cui la quota di popolazione addetta a mansioni operaie è più alta e che la maggior parte dei collegi dove Johnson è riuscito nell’impresa di strappare la maggioranza ai laburisti sia collocato in aree dove tale percentuale è superiore al 25%.

FIGURA 1: Tories avanti nelle aree operaie (Fonte: Financial Times, trad. PuntoCritico)

Un movimento sindacale in crisi

Visto lo stretto legame tra il Labour e il movimento sindacale britannico c’è un altro aspetto su cui vale la pena di soffermarsi ed è lo stato di salute di quest’ultimo e la relazione tra sfera sindacale e politica. Nel 2015, l’anno della vittoria di Corbyn nelle primarie laburiste, nel Regno Unito il numero dei lavoratori coinvolti in azioni di sciopero è il più basso degli ultimi 120 anni. Sono 81.000, rispetto ai 733.000 dell’anno precedente, mentre il precedente record negativo, 93.000, era stato registrato nel 1998 e nel 2005 (in ambo i casi al governo c’era Tony Blair). Anche esaminando il numero di giornate perse per sciopero il 2015 ne registra soltanto 170.000 rispetto alle 788.000 del 2014. E di nuovo si era scioperato di meno solo nel 2005, che aveva fatto registrare 157.000 giornate non lavorate. Per fare un confronto con l’epoca delle grandi mobilitazioni nel 1979 le giornate perse erano state quasi 30 milioni (Guardian020816).

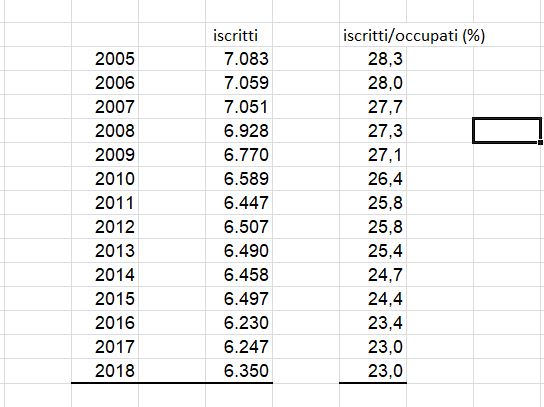

L’anno successivo, il 2016, quando viene approvato l’Anti Union Bill, i sindacati britannici subiscono la peggiore emorragia di iscritti – 275.000, pari al 4,2% – mai registrata dal 1995, il primo anno in cui viene compilata una statistica ufficiale in merito (Guardian01617). Le perdite provengono soprattutto dal settore pubblico (209.000), mentre sono più contenute in quello privato (66.000). Come si può osservare nella tabella qui sotto nei due anni successivi c’è una ripresa, con un aumento di 120.000 iscritti, peraltro interamente ascrivibile all’Irlanda del Nord (in Gran Bretagna l’emorragia non si arresta), ma – come si può osservare nella terza colonna – la densità della sindacalizzazione, cioè la quota di lavoratori iscritti al sindacato sul totale degli occupati, non accenna a diminuire. Si tratta di un dato particolarmente rilevante perché, a differenza di quello assoluto sugli iscritti, non è influenzato dalla riduzione della forza-lavoro complessiva dovuta all’impatto della crisi.

FIGURA 2: iscritti al sindacato, valore assoluto (in migliaia) e % degli occupati (Fonte: Labour Survey, National Office of Statistics)

La forza del sindacato non si misura solo in base al numero degli iscritti ma anche alla sua capacità di mobilitarli. In particolare nei periodi in cui non dispongono della forza sufficiente a strappare retribuzioni e regole migliori semplicemente sedendo a un tavolo di trattativa per i sindacati lo sciopero è l’indicatore più attendibile della propria vitalità. La figura successiva riassume l’andamento della lotta di classe nel Regno Unito a partire dal 2005. Anche in questo caso possiamo vedere che se negli anni successivi al 2015 il numero delle giornate di lavoro perse torna a crescere, per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, invece, dopo il rimbalzo del 2016 (da 81.000 a 154.000) il dato precipita addirittura sotto i 40.000 e il numero degli scioperi continua inesorabilmente a ridursi sino a sfondare la soglia psicologica dei 100 nel 2017.

FIGURA 3: scioperi dal 2005 al 2018 (Fonte: National Office of Statistics, trad. PuntoCritico)

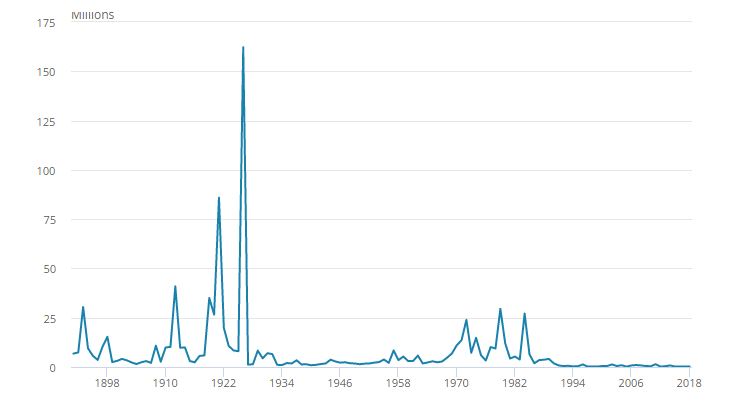

Che poi si tratti di un declino lento ma costante che non può essere ridotto semplicemente a effetto della crisi economica esplosa negli USA nel 2007-2008 lo conferma il grafico successivo che mostra le serie storiche delle giornate di sciopero per anno dal 1891 al 2018.

FIGURA 4: ore perse per scioperi dal 1891 al 2018 (Fonte: National Office of Statistics)

Corbyn come Tsipras?

In conclusione il Manifesto Laburista 2019 ha messo al centro dell’agenda politica un programma di nazionalizzazioni (a partire dalle ferrovie), abolizione delle tasse universitarie e aumento delle tasse sui più ricchi, aumento del salario minimo, riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di salario (pur diluita nell’arco di dieci anni) e con addirittura il trasferimento dell’1% del capitale delle imprese con più di 250 dipendenti dagli azionisti ai lavoratori ogni anno per 10 anni in uno dei momenti di maggiore debolezza dei lavoratori in tutta la storia della Gran Bretagna.

Qualche mese prima che Corbyn venisse eletto alla testa del Labour in Grecia Alexis Tsipras vinceva le elezioni e assumeva la carica di primo ministro. Negli anni precedenti l’uragano finanziario proveniente da oltre oceano si era abbattuto sull’Europa con effetti particolarmente devastanti sui conti di Atene. I governi socialisti e di centrodestra succedutisi dal 2010 alla guida del paese avevano scaricato i costi della crisi sulle spalle dei lavoratori e della piccola borghesia nazionale innescando un vero e proprio massacro sociale. La reazione del movimento sindacale e delle piccole imprese non tardava a farsi sentire.

Secondo i dati della GSEE, la principale centrale sindacale greca, 450.000 iscritti concentrati nel settore privato, tra il maggio del 2010 e la fine del 2015 la stessa confederazione ha organizzato 28 scioperi generali, di cui 4 della durata di 48 ore. Nel 2011 si registravano 201 scioperi e 116 serrate, mentre l’anno successivo erano rispettivamente 232 e 104. In seguito il ritmo diminuiva: 160 e 86 nel 2013, 142 e 93 nel 2014, 97 e 89 nel 2015. Insomma Tsipras prendeva in mano le redini del governo nel momento in cui la mobilitazione sindacale e, più in generale, la reazione sociale all’austerità rifluivano di fatto senza avere portato a casa alcun risultato. Chiuso in una trattativa senza sbocco con l’UE e con una base sociale in debito di ossigeno, il premier greco ricorreva ancora una volta, in un ultimo disperato tentativo di nascondere la propria debolezza, alle urne col referendum del luglio 2015, prima di capitolare.

E’ sempre difficile fare confronti, ma è indubbio che si tratta di due situazioni che presentano rilevanti analogie e che proprio tali assonanze potrebbero far emergere una regola di cui tenere conto in futuro. A proposito della politica italiana si usa spesso lo slogan ‘piazze piene, urne vuote’, a stigmatizzare una presunta incapacità della sinistra di tradurre la propria capacità di mobilitazione in voti. Come ci mostrano Grecia e Gran Bretagna talora però capita, ma solo per brevi periodi, anche il contrario, cioè che a piazze che si vanno progressivamente svuotandosi corrispondano urne che si riempiono di consensi per le forze di sinistra o per un leader che sembra poter far svoltare a sinistra il proprio partito. E’ un fenomeno che sembra essere frutto dell’idea che si possa aggirare una sconfitta sociale attraverso il voto. La parabola di Tsipras e di Corbyn dimostra che in realtà si tratta di un’illusione e forse che la vera spiegazione di quelle sconfitte, più che nei ‘tradimenti’ o negli ‘errori’ tattici o strategici (che nei giorni scorsi Corbyn ha ammesso) si trova in qualcosa di più sostanziale, nei rapporti di forza tra le diverse parti conflitto nella società. E che è lì, dunque, che si trova la vera soluzione del problema.

Articolo tratto dalla newsletter di PuntoCritico.info del 17 dicembre.

Devi fare login per commentare

Accedi