Governo

Arcuri o il potere discreto della burocrazia

La pandemia ha portato alla ribalta figure come il capo di Invitalia e Ranieri Guerra, dirigenti pubblici con enormi poteri, a capo di una burocrazia a cui è affidata la continuità del funzionamento dello Stato all’avvicendarsi dei governi e che dagli anni ’90 ha approfittato della crisi dei partiti per eroderne il potere. Eppure fanno più notizia le intemerate di Renzi al Senato.

Se i governi – come vediamo in questi giorni – traballano, c’è chi invece resta imperturbabile al proprio posto senza risentire degli avvicendamenti a Palazzo Chigi. E’ il caso di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e da marzo commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid. “Highlander dei manager di Stato” lo definiva il Corriere a fine 2019, dopo l’ennesima conferma ai vertici dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa, società controllata al 100% dal Ministero dell’Economia, creata da D’Alema nel 1999 col nome di Sviluppo Italia ed erede della scomparsa Cassa del Mezzogiorno. Arcuri, infatti, guida Invitalia dal 2007, quando il secondo governo Prodi lo prende da Deloitte Consulting e lo piazza alla testa dell’Agenzia, dove lui resta saldamente al timone mentre a Palazzo Chigi si susseguono Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte, ben otto governi. Il Conte 1 a fine 2019 lo conferma, nonostante l’aperta ostilità del Movimento 5, che un anno prima aveva presentato un’interrogazione firmata da Elio Lannutti e da un nutrito drappello di senatori (tra cui Paragone e l’attuale viceministro Sileri), criticando pesantemente il suo operato e chiedendo addirittura lo scioglimento di Invitalia.

Grand commis di successo

Hic manebimus optime, la proverbiale frase con cui secondo Tito Livio un centurione romano ordinò di piantare le insegne durante il sacco di Roma e che D’Annunzio riprese durante l’occupazione di Fiume, potrebbe essere il motto di un personaggio che incarna in modo esemplare la figura del grand commis, colui che, spesso nell’ombra, garantisce la continuità dell’azione di governo, traendone un potere spesso ignorato perché esercitato con discrezione, ma non per questo meno grande. Del resto Arcuri non è il solo e quanto a longevità viene ampiamente superato da un altro boiardo di Stato come Giuseppe Bono, alla testa di Fincantieri dal 2002, che agli otto governi del capo di Invitalia può aggiungere anche Berlusconi 2 e 3.

Nato nel 1963 a Melito di Porto Salvo, vicino a Reggio Calabria, Arcuri, uscito dall’accademia militare della Nunziatella, nel 1986 si laurea in economia e commercio alla Luiss con una tesi sulla redditività sociale ed economica degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Con queste credenziali entra all’IRI, dove si occupa delle aziende di Stato dei settori tecnologicamente avanzati (telecomunicazioni, informatica e radiotelevisione). Nel 1992 porta le competenze maturate nel settore privati entrando in Pars, joint-venture tra l’americana Arthur Andersen, leader mondiale della consulenza aziendale, e GEC, multinazionale britannica dell’elettronica (difesa, tlc ecc.), diventandone amministratore delegato due anni dopo. Nel 2001 viene nominato a capo della divisione italiana Telco, Media&Technology di Arthur Andersen e dopo la sua acquisizione da parte di Deloitte diventa ad di quest’ultima fino alla nomina in Invitalia.

Qui la lunga permanenza lo rende un personaggio ricco e potente. Secondo la dichiarazioni dei redditi 2012 Arcuri è uno dei manager di Stato più pagati, oltre un milione e 200.000 euro, più di Mauro Moretti, allora a capo di FS e il doppio del presidente di CDP Franco Bassanini. Quando a partire dall’1 gennaio 2014 viene fissato un tetto alle retribuzioni dei manager pubblici Arcuri ufficialmente si adegua e in un’intervista a Repubblica dichiara di percepire 300.000 euro (“tutto compreso”) e anzi propone di ancorare interamente i compensi dei boiardi di Stato ai risultati, arrivando persino a dichiarare che “se si accetta di lavorare per lo Stato si deve accettare di prendere un po’ di meno”. In realtà secondo la Corte dei Conti nel 2013 e nel 2014 Arcuri percepisce rispettivamente 764.000 e 613.000 euro e fino al 2017 supera il tetto dei 192.000 euro in vigore dall’inizio del 2014, accumulando circa un milione e mezzo di compensi indebiti che la stessa Corte (QuiFinanza110720) gli chiede di restituire entro 10 giorni. Arcuri risponde che “la disciplina sui tetti di trattamento economico non trova applicazione per contratti che, come il mio, risalgono a una data antecedente il 2007”. Ma i soldi sono solo una delle fonti del potere.

L’idra Invitalia

Nella citata intervista a Repubblica del 2014 Arcuri racconta di avere ereditato Invitalia quando l’Agenzia controllava 316 società pubbliche, troppe secondo lui, che a domanda del giornalista su quante delle 7.400 aziende partecipate abbiano senso risponde tranchant: “una percentuale irrisoria, molto piccola, il 5%, non di più”. In realtà Invitalia ha continuato ad acquisire aziende e del resto rientra nei suoi compiti. L’ultima importante operazione industriale riguarda l’ingresso dello Stato nella società con ArcelorMittal per gestire l’ex ILVA, ma in precedenza Invitalia aveva acquisito partecipazioni di minoranza nelle ex Alcoa e Irisbus, mentre è sfumato l’atteso ingresso in Alitalia. Ad Arcuri è affidato anche il futuro della Popolare di Bari, dopo il crac, mediante la controllata Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno.

Invitalia cura anche la reindustrializzazione di Termini Imerese dopo l’uscita di scena di FCA, dove i risultati però non sono dei migliori. L’Agenzia nel 2016 concede un finanziamento da 71 milioni di euro (di cui 4 a fondo perduto) a una società, Blutec, che rileva i circa mille operai con l’impegno di dar vita al “polo siciliano dell’auto”. Poi però emerge che la società ha impiegato 16,5 dei 21,5 milioni di euro della prima tranche in attività estranee all’accordo di programma sottoscritto con Invitalia e la Regione: in sostanza i soldi sono spariti. A dicembre il titolare di Blutec, Roberto Ginatta, socio degli Agnelli in Investimenti Industriali spa e assistito dallo studio legale Grande Stevens, notoriamente legato alla FIAT, viene rinviato a giudizio insieme al figlio. La Guardia di Finanza sequestra a Ginatta una villa a Sestriere del valore di un milione di euro e un’altra nei dintorni di Torino: 1700 metri quadrati, 46 vani, piscina e rimesse e un parco di cinque ettari, del valore di tre milioni. La prima udienza del processo è fissata il 24 di febbraio e per Arcuri non sarà una bella vetrina.

Accanto agli interventi di salvataggio industriale Invitalia gestisce tutte le agevolazioni pubbliche per le imprese, compresi i nuovi incentivi Smart&Start Italia e il Fondo Italia Venture I per le startup innovative ed è diventata centrale di committenza per gli appalti della pubblica amministrazione e responsabile degli accordi di programma per i progetti finanziati dall’UE, inoltre si occupa di edilizia e di stipulare i contratti di sviluppo per attrarre investimenti stranieri (con gruppi come Rolls Royce, Unilever, Vodafone), fa agenzia di credito per l’esportazione verso l’Iran, anche col compito di garantire gli investimenti in quel paese da eventuali contraccolpi legati alle sanzioni, possiede villaggi turistici e il porticciolo di Marina di Portisco in Costa Smeralda e infine si occupa di Covid. Oggi dunque l’influenza di Arcuri si estende dalla siderurgia al restauro delle domus di Pompei, dalla bonifica di Bagnoli alle mascherine all’acquisto dei vaccini e delle siringhe. Un potere enorme che Arcuri, secondo alcuni, gestisce in modo spregiudicato.

Nella citata interrogazione dei senatori cinque stelle si osserva che Invitalia “ha una forma privatistica che le consente di fare assunzioni a chiamata diretta o senza le procedure proprie dei concorsi pubblici” e proseguono scrivendo che “molti suoi dipendenti risultano disseminati in vari Ministeri, in particolare presso il Ministero dello sviluppo economico, con funzioni facilmente esplicabili dai funzionari degli stessi ministeri, ma, a parità di livelli, con retribuzioni di gran lunga superiori; dal bilancio d’esercizio del 2017 l’organico risulta di 1.517 unità, con un costo di circa 127 milioni di euro (tra interni ed esterni)” (una media di 84.000 euro a testa). L’interrogazione inoltre cita un’inchiesta di Stefano Sansonetti del 6 giugno 2013 sul quotidiano vicino al Movimento La Notizia in cui si afferma che: “la struttura guidata dall’amministratore delegato Domenico Arcuri (in scadenza) ha elargito la bellezza di 112 incarichi, spendendo 2 milioni e 884 mila euro. In media fanno 25.750 euro a collaborazione, con picchi che però riescono a raggiungere i 183 mila euro lordi l’anno. Nella spartizione della torta, tra l’altro, Arcuri e colleghi hanno spesso e volentieri privilegiato ex manager pubblici in pensione e i soliti politici trombati, che in operazioni del genere spuntano sempre come funghi dopo la pioggia. Ma Invitalia, che si occupa di attrazione degli investimenti esteri in Italia e di sviluppo d’impresa, non si è certo fermata qui. Sempre da inizio anno, infatti, ha stipulato qualcosa come 142 contratti di fornitura, tra i cui beneficiari ci sono anche Eataly e AltaRoma per tutta una serie di ‘indispensabili’ promozioni” (LaNotizia060613).

La rivoluzione dei tecnici

Nei primi anni ’40 un marxista americano passato poi su posizioni conservatrici, James Burnham, pubblicò un saggio, The Managerial Revolution (nella prima edizione italiana “La rivoluzione dei tecnici”), in cui si interroga circa le sorti del capitalismo prefigurando una nuova fase, in cui la diffusione dei grandi monopoli statali e delle società per azioni fa sì che nella gestione degli affari ai capitalisti – i proprietari del capitale investito nelle imprese – subentrino i manager, coloro che sono chiamati a gestire – in inglese manage – i capitali degli azionisti pubblici o privati, a cui non resta dunque che attendere la distribuzione dei dividendi e spostare i propri investimenti da una società all’altra alla ricerca della maggiore redditività.

Questa teoria, per alcuni ispirata a Bruno Rizzi, marxista libertario e feroce critico del collettivismo burocratico dell’URSS staliniana ne La bureaucratisation du monde – e secondo altri invece ispiratrice della distopia orwelliana di 1984, probabilmente enfatizza eccessivamente un fenomeno che a quasi un secolo di distanza non trova conferme. La rivoluzione digitale che ha segnato il nuovo corso del capitalismo contemporaneo, anzi, ha visto protagonista una generazione di imprenditori come Bezos, Zuckerberg, Jobs, Musk, che in qualche modo rinnovano la vecchia tradizione del capitalista che inizia nell’officina sotto casa e a poco a poco si espande, talvolta fino a scalare i mercati nazionali e internazionali (in Italia un esempio fu Camillo Olivetti). Tuttavia all’epoca ebbe il merito di mettere in luce un fenomeno che segna un salto di qualità rispetto alle vecchia burocrazia sviluppatasi nel XVI secolo come supporto alle nascenti monarchie assolute. Nell’era del capitalismo monopolistico e del keynesismo il burocrate/manager diventa una figura di collegamento con l’azionista, pubblico o privato, e talvolta finisce per eclissarlo e quasi sostituirlo, soprattutto se la classe politica o imprenditoriale entra in crisi. Un caso esemplare è quello della FIAT, dove, scomparsa la figura di Gianni Agnelli, l’immagine della famiglia sbiadisce al punto da far diventare la casa torinese nella percezione comune l’azienda di Marchionne più che quella di John Elkann.

Anche la politica, nella crisi che si trascina ormai ininterrottamente da trent’anni, è costretta più volte a ricorrere ai “tecnici”. Dopo Ciampi, ex governatore della Banca d’Italia, presidente del consiglio e poi della repubblica, e Dini, anche lui proveniente dalla banca centrale e premier dal ’95 al ‘96, il più illustre esempio di boiardo di Stato prestato alla politica è Prodi, ex capo dell’IRI, che a metà degli anni ’90 diventa la carta del centrosinistra più legato alla tradizione statalista del dopoguerra per battere Berlusconi, uomo della Prima Repubblica come lui, ma che ne rappresenta l’altra anima, quella dell’impresa privata cresciuta all’ombra della politica e più incline ad assumersi il ruolo di “modernizzatrice” e a ridurre l’intervento dello Stato in economia. Monti e l’evocatissimo Draghi proseguono la tradizione. Ma accanto a nomi come questi opera una vera e propria legione di funzionari dello Stato che pur occupando ruoli di primo piano sono mediaticamente meno esposti, dirigenti della pubblica amministrazione e manager delle società partecipate, di cui personaggi come Arcuri o l’ex dirigente della sanità Ranieri Guerra, di recente al centro delle polemiche sul piano pandemico, sono esempi che la pandemia ha inopinatamente trascinato all’onor delle cronache.

Con la riforma Bassanini e l’avvio della trasformazione delle municipalizzate in società di diritto privato, sempre negli anni ’90, una politica con un credito ai minimi storici dopo Tangentopoli sottrae alle assemblee elettive prerogative e competenze, concentrandole sui dirigenti pubblici e, allo stesso tempo, scaricando su di loro “lavoro sporco” e responsabilità. Parallelamente lo spostamento dei centri decisionali verso Bruxelles riduce la necessità di disporre di una classe politica dotata di competenze amministrative, mentre viene meno il ruolo dei partiti quale luogo di formazione politica tramite un cursus honorum che spesso partiva dai consigli di quartiere per approdare ai banchi parlamentari. Questo processo finisce per concentrare competenze, funzioni esecutive (soprattutto di spesa e relazioni esterne della pubblica amministrazione) nelle mani di uno stuolo di funzionari che in tal modo detengono anche l’influenza necessaria a disporre di consensi e pacchetti di voti. Non che questa sia una novità della Seconda Repubblica, che figure di questo genere – si pensi all’ex dirigente della sanità Duilio Poggiolini, quello coi soldi nascosti nell’imbottitura del divano o a Mario Chiesa, da cui ebbe origine Mani Pulite – nella Prima non mancavano. A essere mutati però sono i rapporti di forza tra quello strato di burocrati e i politici che formalmente hanno il potere di nominarli e licenziarli.

La nuova divisione dei poteri

Le inchieste sui casi di corruzione post Tangentopoli ci forniscono uno spaccato della nuova divisione dei poteri all’interno della pubblica amministrazione. Come ha scritto Jacopo Costa in Le cricche nel sistema della corruzione. Il caso delle grandi opere (tesi di dottorato, 2015):

Gli anni pre-Tangentopoli erano marcati dalla preminenza della sfera partitica rispetto a funzionari, dirigenti e burocrati, e dall’assoggettamento di questi attori agli ordini provenienti dalla leadership partitica. Oggi questa superiorità è progressivamente scomparsa, per essere messa in capo alle cricche costruite attorno agli interessi della sfera pubblica e privata.

(…)

Nella gestione di appalti, lavori e contratti pubblici gli attori politici vedono comprimersi in maniera importante la loro capacità di influenza e controllo rispetto agli anni ’80 e ’90. Dirigenti e funzionari pubblici godono di spazi di autonomia utilizzati anche per il consolidamento di relazioni corruttive con imprenditori e professionisti, all’interno delle cricche e delle reti illecite. Non si vuole qui affermare che questi cambiamenti legislativi vanno a rompere completamente e definitivamente i legami opachi e i tentativi di influenza che la sfera politica attiva nei confronti di dirigenti e funzionari pubblici; al contrario, questi legami e pressioni – più o meno implicite, più o meno consistenti – permangono, continuando ad influenzare la gestione degli affari pubblici. Si vuole però affermare che la definizione di un quadro legislativo – all’interno del quale i poteri spettanti ad una ed all’altra sfera sono precisamente definiti – offre alla dirigenza pubblica uno spazio di autonomia sancito per legge, al quale riferirsi nel momento in cui essi sono i destinatari di pressioni. Dentro questo spazio di autonomia, dirigenti e funzionari pubblici possono sia tutelarsi dalle richieste improprie provenienti dalla sfera politica, che costruire personalizzate strutture relazionali con le quali partecipare attivamente ai meccanismi di scambio corruttivo.

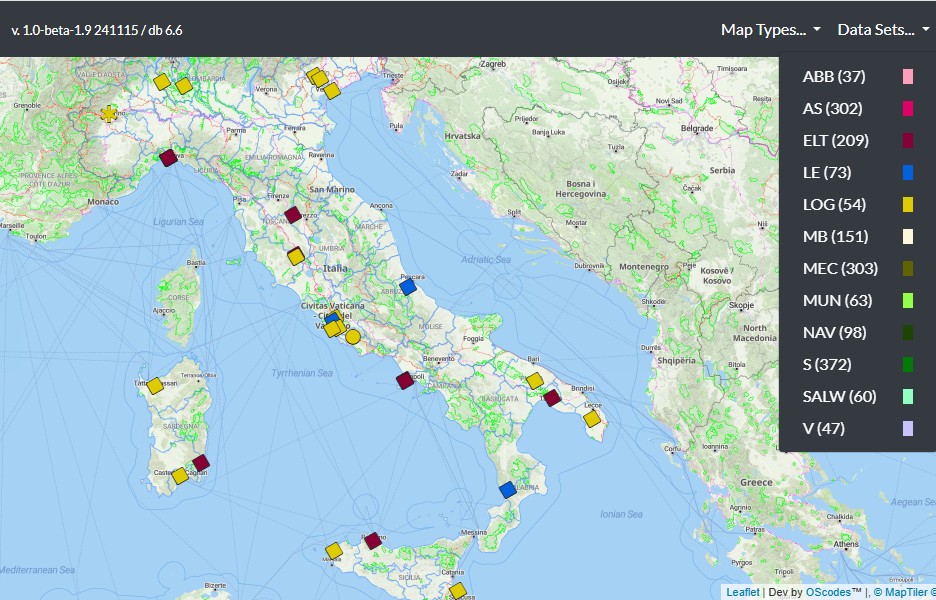

Un ruolo che l’autore di questa interessante ricerca analizza anche in termini quantitativi, prendendo come caso di studio la maxi-inchiesta “Grandi Eventi”, originata da un’indagine della Procura di Firenze sulla costruzione della Scuola dei marescialli carabinieri e ampliatasi agli appalti per il G8 della Maddalena e i Mondiali di nuoto a Roma (tra gli accusati di spicco l’ex capo della Protezione Civile Bertolaso, altro alto burocrate). Costa nella tabella che segue ha suddiviso i protagonisti delle vicende finite nel mirino della magistratura in cinque categorie: funzionari pubblici, imprenditori, politici, professionisti e “altri”, calcolandone la consistenza numerica. Come si può vedere su 90 protagonisti della vicenda 31 sono burocrati pubblici, mentre solo 4 appartengono alla sfera della politica.

FIGURA 1: funzionari e politici (Fonte: Le cricche nel sistema della corruzione, cit.).

In conclusione c’è una riflessione spesso ignorata dai cronisti politici e inerente la natura e il funzionamento dell’apparato statale. Quando si parla del governo di un paese la percezione diffusa è che essa passi quasi esclusivamente attraverso gli organismi legislativi ed esecutivi e che rispetto a questi ultimi l’apparato amministrativo svolga un ruolo ancillare. Ciò spiega come spesso la retorica della “governabilità” faccia presa sull’opinione pubblica instillando timori come quelli che vediamo in questi giorni che “il paese resti senza guida” durante la pandemia. Quando si inveisce contro la “burocrazia” ci si riferisce più che a un vero e proprio gruppo sociale si pensa a un malcostume la cui responsabilità viene spesso addossata a una categoria o troppo ristretta – i partiti – o troppo ampia – gli “statali”. In realtà la burocrazia è un‘articolazione influente dello Stato, chiamata a garantire la continuità del funzionamento della macchina amministrativa all’avvicendarsi dei governi, i quali invece, nonostante l’esposizione pubblica, rappresentano soltanto la punta di un iceberg troppo spesso ignorato. Tant’è che i casi di paesi europei rimasti per anni senza governo non sono rari: il Belgio è rimasto senza un governo dotato di pieni poteri dal dicembre del 2018 a ottobre del 2020 ed era già stato in una situazione analoga per 541 giorni tra il 2010 e il 2011; la Spagna si è trovata in una situazione analoga tra il 2015 e il 2016, l’Olanda nel 2017 e per 5 mesi anche la Germania dopo le elezioni del 2017. Il vero governo spesso sta altrove ed è un fatto la cui comprensione è fondamentale per interpretare anche i complessi avvenimenti di questi giorni.

Articolo tratto dalla newsletter di PuntoCritico.info del 22 gennaio.

Devi fare login per commentare

Accedi