Imprenditori

La società chiusa e i suoi amici. Quale meritocrazia? #1

Chi vorrebbe sopportare i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri…

W.Shakespeare – Amleto – Atto III, Scena I

Cos’è il merito? È difficile da definire perché è come la nozione di tempo per Agostino di Ippona: “Se non mi chiedono cosa sia il tempo (merito) lo so, ma se me lo chiedono non lo so”. Il merito potrebbe essere definito via negationis: il contrario del familismo, della raccomandazione, del nepotismo, della stretta società di relazioni (quella romanesca del “cionamico”), del patriziato industriale, del clientelismo meridionale, del cronyism (favoritismo mostrato verso vecchi amici al di là delle loro competenze) di cui parlano gli anglosassoni, ecc. Già sarebbe una conquista concettuale e terminologica, tuttavia anch’essa aggredita da studi concorrenti che tessono le lodi del nepotismo o che argomentano che è stato proprio grazie al clientelismo che una Regione come l’Abruzzo è ufficialmente uscita dal Mezzogiorno d’Italia.

Eppure nonostante questi ostacoli proviamo ugualmente a intessere il nostro discorso.

Cos’hanno in comune Giovanni Gentile, Antonio Gramsci e Gaetano Salvemini oltre al fatto di essere tre intellettuali meridionali? Pochi lo sanno: sono tutti e tre usciti da famiglie non abbienti (défavorisées, le chiamano i francesi, ci tornerò quando parlerò delle discriminazioni positive di Richard Descoings) e tutti e tre furono vincitori di borse di studio. Stupisce scoprire che l’Italietta liberale era meno classista di quella in cui ci muoviamo oggi. Consentì a tre figli del popolo un ascensore sociale sconosciuto ai giovani d’oggi. L’abolizione di fatto dei concorsi pubblici (passata totalmente in sordina, tranne le proteste di Sabino Cassese o Figà Talamanca) ma anche di qualsiasi forma di “asta degli ingegni” come le borse di studio, nei fatti ha reso possibile una gigantesca parentopoli verso la quale si protesta più che altro perché si vorrebbe sostituire i propri parenti a quelli degli altri e non per affermare con forza un diverso principio della selezione dei destini sociali, selezione di cui si hanno idee scarse, confuse e talora confliggenti.

Allo stato attuale di bellum omnium contra omnes prevale il principio del più forte. Del socialmente più forte. E quando la forza con la ragione contrasta, la forza vince, la ragione non basta. Non sapremo mai così il numero di cervelli che abbiamo umiliato. Né quale capitale intellettuale abbiamo disperso. E mai sapremo quale società avremmo avuto se fossimo stati in grado di valorizzare ogni singola testa e inserire nel circolo della vita nazionale ogni energia individuale. Dopo la grande deregulation che ha o privatizzato le società pubbliche o privatizzato il rapporto di lavoro delle stesse (nei fatti una forma italiana di “libera volpe in libero pollario” in uno dei comparti ancora job- intensive qual è quello del settore pubblico allargato, pensate solo a quello che è successo alla Rai… ) e di fronte a una società nel suo complesso in preda alle convulsioni dove cominciano sempre più a rarefarsi le occasioni di lavoro anche nel privato e con una conseguente intensificazione dell’emigrazione all’estero dei nostri giovani migliori, l’Italia sembra sempre più estenuata e in preda allo sconforto. Non si sa come uscire da certe situazioni in cui ci siamo cacciati nel corso dei decenni passati, ma il dibattito si è aperto grazie a contributi dell’élite illuminata (penso a Roger Abravanel) piuttosto che come richiesta proveniente dal basso, come rivendicazione socio-politica, ma è certo che di fronte a casi sempre più clamorosi e insopportabili di clientelismo e lottizzazione si è levata alta e forte la voce: meritocrazia!

Già, ma quale meritocrazia? Se oggi la nostra società è quella che è, una società cristallizzata, i cui posti altamente remunerati e/o di prestigio sono come dei castelli merlati difesi da ponti levatoi, arcieri e oli bollenti, ci sarà pure una ragione sociale. Una società non può restare in queste condizioni per così tanto tempo se non ci sono soggetti sociali fortemente interessati a che resti tutto esattamente così com’è. Uno di questi soggetti sociali oltre i partiti politici, i sindacati, le Curie vescovili, le cordate di amici corregionali, e quant’altro di cui discorreremo (se ne avremo le forze intellettuali), spesso il primo, il più forte, è sicuramente la famiglia (nella foto in alto una tipica famiglia italiana). Essa è la principale amica della società chiusa italiana o la principale nemica di una società aperta, fate voi. Innumerevoli studi e altrettanti osservatori convergono nell’indicare nel capitale familiare e nel capitale di relazioni che essa smuove, la fonte primaria di accesso al lavoro e di avanzamento in carriera di buona parte dei soggetti. Ma, invero, al di là di studi settoriali e di relative puntigliose tabelle basta farsi un giretto nella Capitale ed attivare il vecchio strumento dell’osservazione partecipante per capire come essa più che una società aperta sia un immane reticolo di famiglie (familismo&nepotismo!), né più né meno come ai tempi di Clemente XIV.

Barzini jr. nel succulento capitolo ‘Il potere della famiglia’ del suo sottovalutato libro sugli italiani (Gli italiani, Rizzoli 1965, trad it. dell’originale apparso l’anno prima in USA), ha tentato di tracciare il percorso cui l’istituto familiare è stato incanalato soprattutto dai perigliosi eventi storici che hanno investito l’Italia dall’età dei Comuni fino ai giorni nostri; come l’Italia sia stata terreno di scorrerie di eserciti stranieri, scenario di continue guerre e di perenni anarchie e come di fronte alla continua incertezza cui veniva sottoposto il futuro di intere generazioni di italiani, la famiglia sia diventata una specie di porto tranquillo dove trovare riparo dalle tempeste e trarre forza per la continua lotta contro tutto e tutti. E però aggiungeva:

L’anarchia in Italia non è soltanto un sistema di vita, una condizione spontanea della società, uno sviluppo naturale; è anche il deliberato prodotto della volontà dell’uomo, il frutto di una sua scelta; è stata assiduamente coltivata e potenziata nel corso dei secoli. La famiglia non è soltanto, perciò, il baluardo contro il disordine, ma, al contempo, una delle sue cause principali (… ) L’Italia delle famiglie è indubbiamente l’Italia reale, l’Italia quintessenziale, distillato dell’esperienza dei secoli, mentre l’Italia delle leggi e delle istituzioni è in parte una finzione (… ) La lealtà degli italiani nei confronti della famiglia è il loro patriottismo più forte.

Ma altre considerazioni urgono. Perché la famiglia gioca in Italia un ruolo così decisivo nella immobilità sociale? A dire il vero questa è una domanda mal posta. La famiglia non fa altro che il proprio dovere (E. C. Banfield, lo studioso del familismo amorale, pur avendo a disposizione il termine inglese immoral, scelse a ben ragione quello più neutro di amoral). Essa è dappertutto, in tutto il mondo, per definizione, un istituto conservatore basato su legami di affinità non elettiva e su principi di trasmissibilità ereditaria di tutto ciò che è trasmissibile, dal nome, alle sostanze, ai mobili, agli immobili, al gatto di casa, e dunque anche delle posizioni sociali e si badi, di tutte le posizioni sociali, anche quelle frutto del merito individuale e di quell’elemento così poco trasmissibile ed immateriale che è l’ingegno individuale (alludo alle trasmissioni di carriere così legate al genio individuale quali il giornalismo, il teatro, il canto, la scrittura creativa). Appare pertanto naturale che essa opponga ogni ragionevole ed irragionevole resistenza a principî o ad agenti di mobilità al di fuori di se stessa consentendo di fatto solo quella orizzontale dei travasi endogamici e impedendo con ogni mezzo quella verticale, del movimento dal basso in alto, non appena le posizioni da difendere sono un tantino lucrose, di prestigio, potenti o di mera rendita. La famiglia, si badi, non è un istituto democratico da nessuna parte. Non conosce libere elezioni (nessuno si sceglie il padre o i fratelli), né innovazioni, né alea di destini. È un istituto intimamente “aristocratico”, si nutre di maggiorascati, tradizione ed eredità.

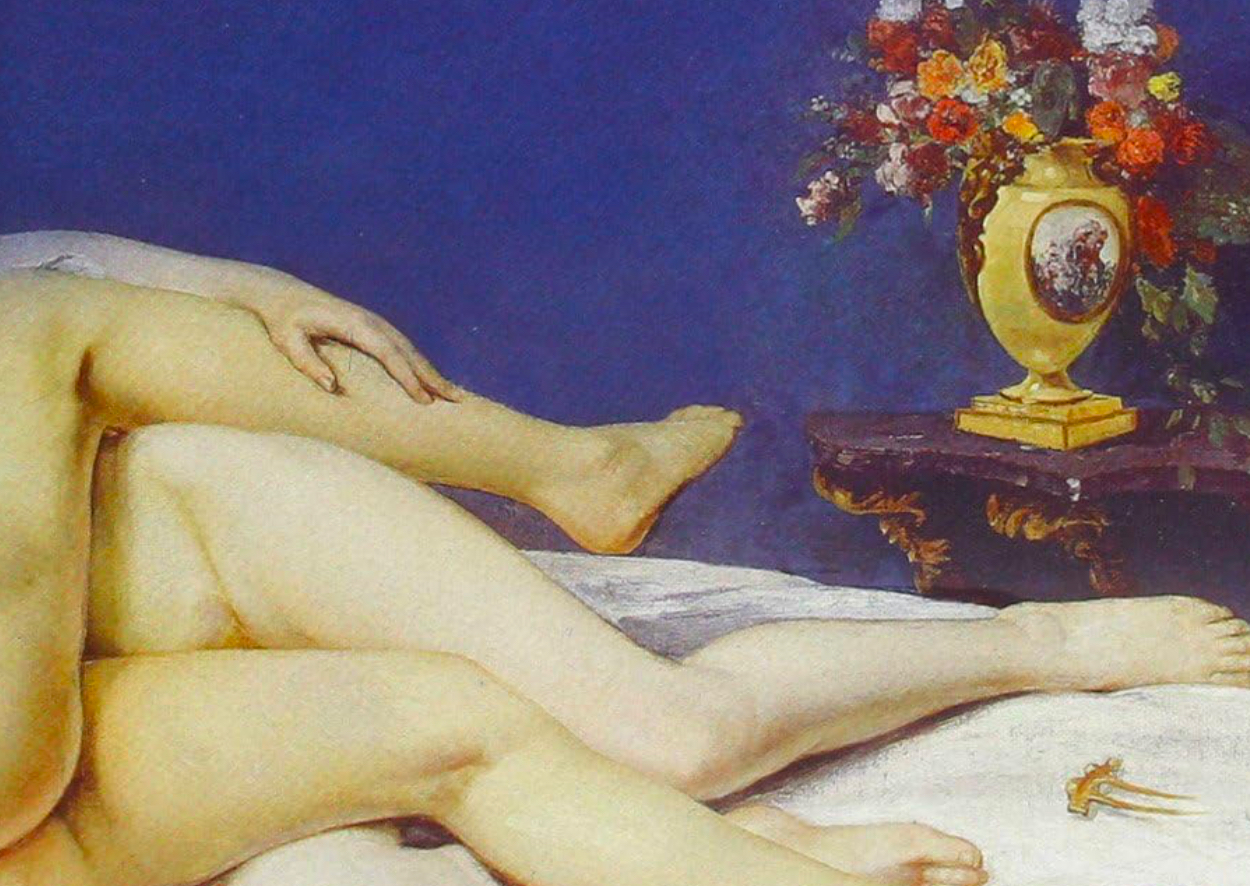

La domanda iniziale va perciò corretta in questo modo: perché il sistema sociale italiano consente alla famiglia un così vasto e devastante libero gioco nella formazione dei destini individuali, delle carriere? Perché altri principî ed agenti al di fuori di essa hanno così scarso peso nella formazione delle élite di questo Paese? «Dietro ogni grande fortuna c’è o un furto o un’alcova» diceva Balzac. Da noi, dietro tutto ciò si intravede soprattutto, sullo sfondo, la silhouette di un vecchio genitor o di un suocero. Vi invito a scorrere le biografie di nostri molti “capitani di industria”. Credo che il proprium del familismo italiano consista nel sottrarre agli agenti di mobilità sociale, -ossia centri di ricerca, università, alte scuole (da noi poche o pressoché inesistenti) ecc. -, esterni alla famiglia, ogni possibilità di intervento. In altre parole la famiglia italiana cerca (ossia appoggia il ‘sistema’ politicosociale che l ‘assicuri in tal senso ) in ogni modo di indebolire o sabotare quegli agenti selezionatori dei destini sociali fuori di essa, o quando ciò non le è possibile si sforza di renderli familistici.

La differenza coi paesi più progrediti consiste dunque in questo: che la famiglia italiana determina totalmente il destino sociale dei propri eredi, sottraendoli, di fatto, alla selezione del merito operata dai centri d’eccellenza, laddove, all’estero, la famiglia è determinante solo nell’offrire agli agenti selezionatori, che operano se non proprio contro, sicuramente fuori di essa, una migliore posizione di partenza per i propri figli. Per confermare che è così basta rammentare quella copiosa narrativa estera da Il giovane Holden a I turbamenti del giovane Törless, in cui il dramma dell’esclusione o dell’autoesclusione dai “centri di eccellenza”- il luogo vero in cui si compie il destino del giovane -, è il motore dell’affabulazione del romanzo o del film (penso a Ufficiale e gentiluomo), ma anche il centro della propria mitopoiesi personale, il luogo della propria personale epopea da narrare per sempre, dove ci sei tu e il tuo destino davanti a te, e nel mezzo un sergentaccio cattivo. Non sarà forse un caso che in Italia non esiste il genere del romanzo di formazione?

La differenza non è da poco. Si prenda, volendo fare uno specifico raffronto, il caso del Giappone, un paese che secondo un vecchio volume degli anni ’80, bisogna prendere sul serio. (M.Morishima – Cultura e tecnologia nel successo giapponese, Bologna, Il Mulino 1984). Secondo Morishima (London School of Economics) i principi ispiratori della società giapponese si fondano sull’ethos confuciano della “società del diploma” ovverosia un principio che colloca gli individui nella scala sociale a seconda del grado d’istruzione che sono riusciti a raggiungere. A tale principio s’ispira il sistema dello juku determinante per la mobilità sociale e la formazione dei destini individuali. Infatti, il punto d’arrivo del giovane giapponese è l’ingresso nelle grandi company, Mitsubishi, Honda, Sony ecc. Il fatto è che esse selezionano solo i giovani usciti dalle grandi Università; per accedere a queste bisogna superare degli esami difficilissimi, per prepararsi ad essi bisogna frequentare dei corsi (juku) e per frequentare bene questi corsi occorre il sussidio di un insegnante privato a casa. Il risultato è che il giovane giapponese studia anche 13-14 ore al giorno, un’enormità!, e che la scelta dei genitori è orientata già fin dalla scelta del migliore giardino d’infanzia. È qui che gioca il suo ruolo il prestigio e la potenza economica della famiglia. Questa non determina il destino sociale dell’individuo che indirettamente, essendo il meccanismo di selezione esterno ad essa, ma, appunto, affidato alla società, alle istituzioni.

Il risultato può essere eguale a quello delle famiglie italiane (il successo di chi è meglio protetto socialmente) ma cambiano i fattori. Il risultato può non piacere, e a Morishima non piace:

Una società confuciana che stabilisce la posizione sociale degli individui esclusivamente sulla base dell’istruzione che hanno ricevuto può essere altrettanto ingiusta di una società borghese in cui la posizione sociale di un bambino è decisa dalla ricchezza del padre.

ma mostra comunque un diverso principio ispiratore rispetto al mero familismo “all’italiana”. Che poi l’introduzione, se non nelle forme esasperate giapponesi, troppo estranee al nostro blando ethos cattolico, di una ‘società del diploma’ sarebbe quantomeno auspicabile anche nel nostro Paese dove “gli esami non finiscono mai” solamente a teatro, e sarebbe quanto meno da valutare visto il dramma, che è sotto gli occhi di tutti, di una selezione al contrario delle élite, operante quasi mai secondo il merito, quasi sempre perché “mi manda papà” o il partito o la conventicola o la setta massonica o la ganga degli amici del cronyism.

Vedi anche LA SOCIETÀ CHIUSA E I SUOI AMICI. QUALE MERITOCRAZIA PER IL SINDACATO? #2

_°_

Articolo già apparso, con altra formulazione, su Linkiesta

(Nella puntata successiva tenterò, se ne avrò le forze intellettuali, una disamina degli altri amici della società chiusa italiana e un resoconto del recentissimo dibattito promosso in Italia da Roger Abravanel sulla scia del libro pioniere di Michael Young, riprendendo anche alcuni spunti offerti dalle riflessioni apparse su Gli Stati Generali di Matteo Saini, Umberto Cherubini, Andrea Quattrocchi).

Devi fare login per commentare

Accedi