Benessere

Fuori dall’hype dell’emergenza psicologica

Ormai i numeri abbiamo imparato a raccontarli, a volte anche meglio di quanto non li leggiamo: sappiamo che se dico “uno su quattro” sembra di più che venticinque percento, che otto su dieci sembra più che ottanta su cento, che i numeri assoluti colpiscono più che le percentuali, che zero virgola novantanove di probabilità che accada un evento ci sembra comunque poco. Con la pandemia il mondo della comunicazione ha appreso come utilizzare al meglio i nostri bias cognitivi per rappresentare i fenomeni, creando ora senso di urgenza, ora di tranquillità. Ma, come avrebbe detto il filosofo della scienza Popper, la realtà rimane comunque lì dov’è, anche se la comunichiamo in modi diversi.

Allo stesso modo accade con la cosiddetta emergenza psicologica. Come si è sentito e letto in questi giorni, secondo la percezione degli psicologi la domanda di servizi per la salute mentale è aumentata del 40%; un dato allarmante, comunicativamente efficace, ma ancora debole. Per non parlare dell’allarme sugli adolescenti, lanciato da più parti; che sì, è vero, bene non stanno, è vero, ma forse stanno peggio se li si soccorre sempre con l’ambulanza e mai con un po’ di pensiero messo prima da noi adulti.

Una delle prime regole della gestione del cambiamento è “Crea senso di urgenza”; già, perché se non c’è un’urgenza nessuno si muove. E, come ci insegnano Latané e Darley, non è nemmeno detto che di fronte a una situazione di emergenza le persone reagiscano per davvero: lo evidenzia il tristissimo caso di Kitty Genovese, che morì assassinata sotto gli occhi di numerosi testimoni affacciati alla finestra. Non si spiegherebbe se no perché circa settecento mila persone vivano sulle pendici del Vesuvio, che sappiamo prima o poi si riattiverà, o molte abitazioni siano state costruite lungo la faglia di San Andreas, dove sappiamo avverrà prima o poi il Big One; non si spiegherebbe nemmeno perché quando si diceva che c’era bisogno di più posti letto nelle terapie intensive, di più medici, di potenziare il personale scolastico e di renderlo strutturale e non estemporaneo in pochi coglievano la vera, concreta urgenza di quelle parole. Non si spiega perché di fronte a eventi catastrofici legati al surriscaldamento globale decidiamo di investire ancora in combustibili fossili.

Allora guardiamo a cosa si diceva prima dell’emergenza. Già prima della pandemia, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la depressione sarebbe diventata la malattia cronica più diffusa al mondo, ma non ha fatto notizia; in Italia circa il 7% della popolazione aveva sperimentato sintomi ansiosi o depressivi: anche questo è un dato forte, ma non ha fatto notizia. Ancora più forte c’è che, benché nel 2001 i presidenti delle Regioni si siano impegnati a destinare almeno il 5% dei fondi sanitari alla salute mentale, la media attuale è ferma al 3.5%; neanche questo ha fatto notizia.

Parafrasando il sociologo Beck, il rischio fa parte del nostro tempo in modo strutturale; così strutturale che, come dice Meryl Streep in Don’t Look Up: «Sa quante riunioni sulla fine del mondo abbiamo fatto in questi anni? Crisi economica, armi nucleari, intelligenze artificiali ostili, inquinamento atmosferico…». In uno scenario come questo, sembra proprio che il solo modo per farsi notare sia gridare più forte degli altri all’emergenza, ma in questo modo diventa davvero difficile capire cosa sia davvero un’emergenza e cosa no. Ci si assuefà.

Di fronte alla gridata emergenza psicologica, rischia di non essere sufficiente dare alle persone un contributo e dire “Va’ dalla psicologa”, perché probabilmente le persone dalla psicologa non ci andranno. Lo si è visto durante la prima ondata: moltissime tra colleghe e colleghi, me incluso, hanno messo a disposizione le proprie competenze in modo gratuito, per sostenere le persone nelle situazioni di ansia e panico per il confinamento, lutto per la perdita dei cari, disperazione per la situazione in generale: be’, non c’è stata la fila, credetemi. In quattro mesi sono arrivate due sole telefonate, da parte di due giornalisti che mi hanno intervistato sull’emergenza psicologica.

Il modello della Psicologia di Quartiere, in cui diverse istituzioni professionali ed enti locali hanno creduto e credono, è una soluzione; non l’unica possibile, ma si può dire che abbia tra i suoi punti di forza il fatto di lavorare alla prevenzione oltre che all’intervento. In una ricerca in pubblicazione, una collega e io abbiamo dimostrato come il senso di comunità sia in grado di attenuare i sintomi di ansia e depressione: questo vuol dire che la salute mentale non è solo un fatto individuale, anzi, in una prospettiva di psicologia di comunità non lo è mai; è sempre una questione di relazione tra una persona e una comunità, tra una persona e una società.

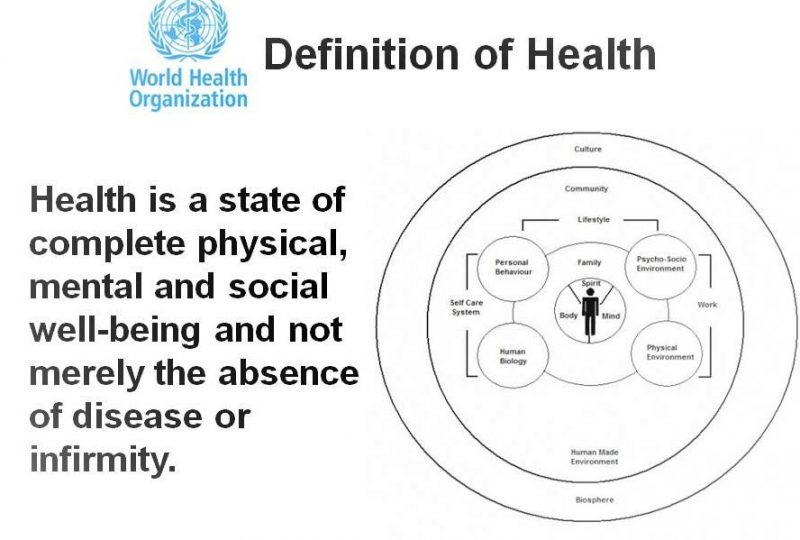

Pensare alla salute come a un insieme di tre parti tenute con lo scotch non va bene; nella sua articolazione tra salute fisica, mentale e sociale appare piuttosto come un cubo di Rubik, dove è impossibile lavorare a una faccia senza coinvolgere le altre. Per cui, se nel campo della salute fisica si avverte la carenza di personale e dotazioni tecnologiche, se nel campo della salute sociale la spesa (e l’interesse politico) è in gran parte assorbita dalle pensioni, nel campo della salute mentale non si può non notare che, al momento, quasi tutta la cura è spostata nel privato, che può essere privato-privato o privato sociale; in Italia ci sono circa 130 mila psicologi, ma solo il 5% lavora nelle strutture pubbliche; la psicologia pubblica territoriale è ancora di là da venire, benché qualche sperimentazione stia per partire.

La partita delle Case della Comunità per la salute mentale non si è conclussa benissimo: lì dentro la psicologia non entrerà, se non su chiamata estemporanea; le équipe strutturali di salute territoriale non prevedono il contributo della psicologia, se non all’interno di alcune virtuose sperimentazioni, che però non è detto che, se andranno bene, arriveranno a fare sistema. Dall’altra parte, il mondo del Terzo Settore non si è tirato indietro dal bisogno di salute mentale che, per chi ci lavora, è noto già da almeno un ventennio. Ci sono già percorsi gratuiti, oppure a prezzo estremamente calmierato, psicoterapie tarate su scaglioni ISEE, sportelli, oltre al fatto che quasi sempre il primo colloquio è gratuito, e tanto altro ancora. Il punto è che si tratta di iniziative estemporanee, fugaci, che non costruiscono un vero patto comunitario: “comunità” è sapere che se avrò bisogno di aiuto potrò chiederlo, magari senza dovermi prodigare per settimane nella ricerca dello stesso, tra i labirinti kafkiani dell’offerta sociale dei territori. “Comunità” è un’assistenza sociale per tutti, non solo per le situazioni disperate, e un orientamento accogliente ed esperto ai servizi territoriali già esistenti (e sono tanti: un mondo che da solo vale il 5% del PIL italiano).

Ben venga dunque il dibatitto sul bonus psicologo: se c’è un terremoto, il bisogno abitativo va curato, e un container è una soluzione accettabile, temporaneamente. Ma crisi climatica e sanitaria ci stanno schiaffeggiando con il senso di realtà, e dicendo che dobbiamo assolutamente uscire dalla logica dell’emergenza e fare un passo in quella della cura vera, che è fatta innanzitutto di prevenzione e di infrastrutturazione relazionale; e no, non fa clamore, non fa sensazione, perché che hype vuoi che ci sia nel fare le cose per bene e per tempo? Allora sta anche a noi scegliere, se consumarci nel brivido del filmare dalla spiaggia l’arrivo dell’onda anomala o rimboccarci le maniche e dedicarci davvero alla cura, senza perdere di vista la natura sistemica della salute mentale, che ha origine, o comunque viene a essere più grave, nelle disuguaglianze sociali e nella perdita del senso di comunità.

Devi fare login per commentare

Accedi