Lavoro

Germania. Salario minimo? Premia le imprese più efficienti

Uno studio realizzato da cinque ricercatori mostra che in Germania il salario minimo non solo ha contribuito a ridurre le diseguaglianze salariali, ma ha determinato un travaso di lavoratori da aziende più piccole e inefficienti a gruppi più grandi e con un più alto tasso di produttività. La vera ragione dell’ostracismo registrato in Italia potrebbe essere questa.

Non solo ha assicurato stipendi più dignitosi ai lavoratori a basso reddito senza diminuirne le opportunità di lavoro, ma, invece di far lievitare il tasso di disoccupazione (come aveva previsto qualcuno) ha determinato una riorganizzazione del sistema delle imprese che ha tolto dal mercato un certo numero di piccole aziende inefficienti e spostato forza-lavoro verso quelle più grandi e più produttive. È questo l’impatto esercitato dal salario minimo sull’economia tedesca secondo lo studio di cinque ricercatori dello University College di Londra pubblicato a maggio dalla Oxford University Press e intitolato Reallocation Effects of the Minimum Wage.

A cavallo tra gli anni ’90 e 2000 la Germania ha sperimentato una drammatica crescita delle diseguaglianze salariali. Mentre tra il 1995 e il 2010 la crescita economica ha spinto all’insù i salari reali più alti (quelli del 90° percentile sono aumentati di oltre il 10%), i salari mediani sono rimasti pressoché invariati mentre i più bassi sono precipitati (al 10° percentile sono diminuiti di oltre il 10%).1 Tra le cause di questo fenomeno il precipitare della quota di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva, che dall’80% del 1995 è sceso fino al 55% del 2015.

Nel 2014 il Bundestag ha cercato di porre un freno a questa dinamica approvando una legge che dal primo gennaio del 2015 ha introdotto una retribuzione minima oraria di 8,50 euro, un livello pari al 48% del salario mediano (in Francia il rapporto è del 61%, mentre negli USA il salario minimo federale è il 36% del salario mediano) per tutti i lavoratori, con l’eccezione di minori di 18 anni, apprendisti, disoccupati di lunga durata e l’esenzione temporanea di alcuni settori a seguito di specifici accordi sindacali (parrucchieri, lavorazione della carne, agricoltura e foreste). Nell’ottobre del 2017 l’importo è stato aumentato a 8,84 euro, nel gennaio del 2019 a 9,19, l’ultimo aumento è arrivato lo scorso luglio: 9,60. Una decisione approvata dalla confederazione dei sindacati tedeschi, la DGB, dopo anni di chiusura rispetto a quel tipo di misura, a seguito di una lunga discussione interna. L’attuale candidato della SPD alla guida della Germania nelle elezioni del 26 settembre, Olaf Scholz, ha proposto di aumentare l’importo addirittura a 12 euro e, visto che è in testa ai sondaggi, potremmo avere l’occasione di verificare fino a che punto si tratti di semplice propaganda elettorale.

All’epoca dell’entrata in vigore della legge quasi il 15% dei lavoratori tedeschi, in termini assoluti circa 4 milioni, guadagnava meno di 8,50 euro l’ora. A essere sottopagati erano in particolare residenti nei Länder orientali, donne, lavoratori di origine straniera e giovani under 24 e più in generale chi l’anno precedente era stato disoccupato, occupato con contratto part-time o comunque con poche ore di lavoro a settimana e uno stipendio inferiore ai 450 euro mensili). Una categoria diffusa soprattutto in piccole aziende con meno di 4 dipendenti nel settore dei trasporti, dell’ospitalità e della ristorazione.

L’impatto sull’economia tedesca

I dati analizzati dai ricercatori di dello University College, provenienti dagli archivi dal Dipartimento Statistico del Bundesagentur für Arbeit, hanno smentito innanzitutto una delle più comuni obiezioni che gli economisti liberali sono soliti rivolgere al salario minimo, cioè che esso incida negativamente sull’occupazione. Contrariamente a quanto avevano previsto due studi del 2013 e del 2014 e cioè che l’introduzione del salario minimo sarebbe costata alla Germania 900.000 posti di lavoro, l’Agenzia Federale del Lavoro nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del provvedimento ha registrato una leggera diminuzione dei lavori pagati meno di 8,50 l’ora e un analogo aumento di quelli poco al di sopra della soglia. In sostanza l’occupazione è rimasta sostanzialmente invariata, né sono diminuite le probabilità di mantenere il posto di lavoro per chi già ne aveva uno.

L’introduzione del salario minimo, inoltre, ha rafforzato una tendenza alla riduzione delle diseguaglianze salariali già in atto dal 2010. In particolare lo studio mostra che i lavoratori sotto la soglia degli 8,50 euro hanno visto accelerare i propri salari in realtà già prima dell’effettiva entrata in vigore del salario minimo per legge: tra il 2014 e il 2016 il ritmo degli aumenti salariali in questa fascia è cresciuto del 6% rispetto al biennio precedente, con un effetto trascinamento (pur a un ritmo inferiore) per i salari dagli 8,50 ai 12,50 euro l’ora, mentre al di sopra di questa soglia la progressione salariale non ha subito accelerazioni.

L’aspetto più interessante dello studio, tuttavia, è che questa accelerazione è avvenuta grazie alla “riallocazione” dei lavoratori in direzione di aziende con salari medi giornalieri più alti dell’1,8%. Un fenomeno realizzatosi in tre modi: il passaggio dei lavoratori a imprese a) con una quota maggiore di lavoro a tempo pieno; b) che impiegano forza-lavoro più qualificata o c) che pagano salari orari più alti per lo stesso tipo di mansione. I dati suggeriscono che si tratta in linea di massima di aziende più grandi, con impieghi più stabili e un tasso di produttività superiore.

In che modo si realizza concretamente questo passaggio? “Secondo il modello – spiegano gli autori dell’articolo – le aziende meno efficienti dopo l’introduzione del salario minimo chiudono e i loro dipendenti vengono almeno parzialmente assorbiti da aziende più efficienti, che pagano loro salari più alti e, come risposta al salario minimo, espandono la forza-lavoro”. Poiché lo studio ha tenuto conto anche degli effetti locali del salario minimo i ricercatori sono anche in grado di affermare che la riallocazione avviene più spesso all’interno della stessa regione, insomma senza bisogno di rilevanti “migrazioni interne”.

L’Italia del “piccolo è bello”

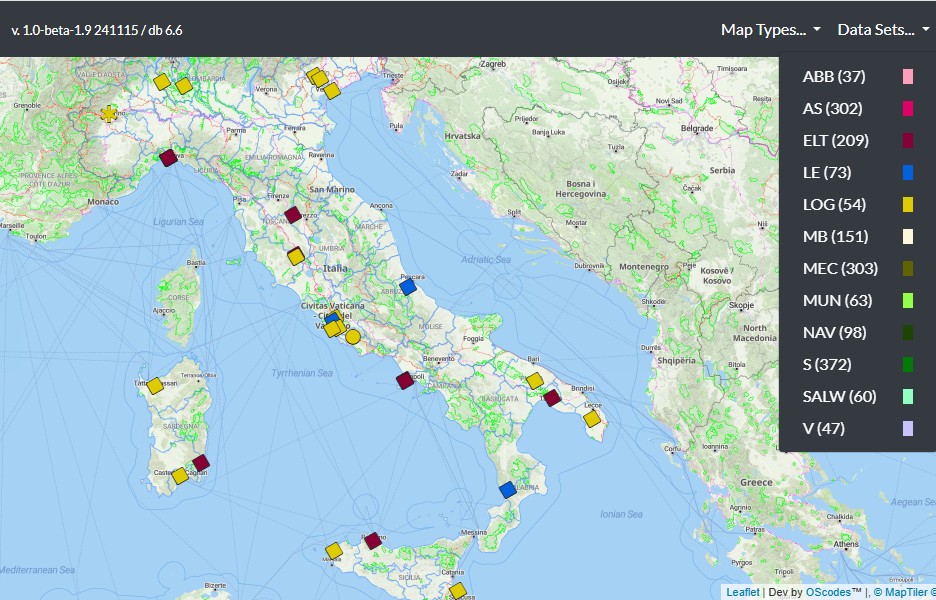

Viste dall’Italia questi dati risultano particolarmente significativi, perché ci forniscono un ulteriore elemento per comprendere l’ostracismo riservato in questi anni all’istituto del salario minimo dal mondo economico (e di riflesso dalla politica), fino alla recente cancellazione dall’agenda del governo Draghi, in barba alle pressioni di Bruxelles sul tema delle diseguaglianze salariali. Un atteggiamento che riflette le differenze strutturali tra l’economia tedesca e quella italiana, che si riverberano a loro volta nella composizione sociale delle rispettive classi imprenditoriali. In Italia il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti e occupa il 45% dei lavoratori dipendenti. In Germania le microimprese rappresentano l’82% e danno lavoro al 19% della forza-lavoro. I due grafici che seguono, pur riferiti, per mancanza di dati più omogenei, ad anni diversi, e focalizzati sul settore non finanziario, fotografano la situazione in modo abbastanza preciso.

FIGURA 1: classificazione delle imprese non finanziarie tedesche (2018, Fonte: Statista.com)

FIGURA 1: classificazione delle imprese non finanziarie tedesche (2018, Fonte: Statista.com)

FIGURA 2: classificazione delle imprese non finanziarie italiane (2016, Fonte: Statista.com)

Contrariamente a quanto ci raccontano da almeno trent’anni essere piccoli dal punto di vista economico non è bello, bensì è in generale sinonimo di inefficienza, incapacità di effettuare economie di scala, scarsa capacità e/o propensione agli investimenti (inclusi quelli in ricerca e sviluppo), particolare vulnerabilità alle crisi e, dal punto dei vista dei lavoratori, significa condizioni di lavoro peggiori, meno tutele, tasso di sindacalizzazione inferiore e contratti più precari. Ciononostante la piccola impresa in Italia ha esercitato un peso politico rilevante per tutto il corso della sua storia. Nella cosiddetta Prima Repubblica fu il serbatoio elettorale dei grandi partiti, la DC in primo luogo, ma i padroncini delle “regioni rosse” furono una parte cospicua della base sociale del PCI, che usò la Confesercenti e altre organizzazioni collaterali per organizzarli a livello nazionale e sottrarli all’influenza democristiana e alla destra. Con l’avvento della Seconda Repubblica la liquidazione della “classe operaia” come zavorra novecentesca e il progressivo smantellamento della grande industria spinsero tutti i partiti a inseguire il mito della classe media e della piccola impresa, celebrata come punto di forza del tessuto economico ed espressione peculiare del genio italico. La parabola di Lapo Elkann – dalla catena di montaggio della Piaggio di Pontedera agli occhiali fashion – e l’arrivo di tipografi e importatori di datteri ai vertici delle associazioni industriali nazionali e locali rappresentano la miglior sintesi di questo mutamento e allo stesso tempo testimoniano lo stato in cui è ridotto il capitalismo italiano.

La crisi globale del 2008 è intervenuta su quest’ultimo producendo il paradosso di una piccola borghesia che da una parte ha pagato un prezzo altissimo alla recessione, mettendo a nudo la vulnerabilità della microimpresa, dall’altra cerca di rimediare sfruttando la generosa esposizione mediatica concessale come arma di ricatto nei confronti di una politica messa ancor peggio di lei. Un paradosso che spiega in che modo l’impatto sociale del covid-19 su quella che rimane la seconda industria europea abbia trovato come espressione più visibile la rivolta dei ristoratori.

Lo studio dei ricercatori londinesi ci conferma che in Italia parlare di salario minimo significa non soltanto mettere in discussione le crescenti diseguaglianze sociali, ma anche e forse soprattutto un vasto strato di piccola impresa, perlopiù parassitaria ma politicamente ben rappresentata, che vede nella riduzione del costo del lavoro e nei sussidi statali (incluso il sussidio occulto della tolleranza per il lavoro nero e l’evasione fiscale) la sua principale e quasi esclusiva arma di competizione economica. La ragione principale per cui l’argomento è stato espunto dal dibattito probabilmente sta proprio qui.

1 In ambito statistico il salario mediano è quello che divide esattamente in due il campione statistico dei salari presi in considerazione: significa che il 50% dei salari è superiore e il restante 50% inferiore. Il 90° percentile è l’insieme che comprende chi ha un salario migliore del 90% di quel campione, il 10° percentile in invece chi ha un reddito peggiore del 90% del campione.

Immagine di copertina tratta da Flickr PPCC Antifa (CC BY-NC-SA 2.0).

FIGURA 1: classificazione delle imprese non finanziarie tedesche (2018, Fonte: Statista.com)

FIGURA 1: classificazione delle imprese non finanziarie tedesche (2018, Fonte: Statista.com)

Devi fare login per commentare

Accedi