Clima

Il clima di indifferenza che avvolge la conferenza mondiale sul clima

[*] Alla vigilia dell’apertura della Conferenza sul clima di Parigi (in breve, COP21), vogliamo riflettere su due aspetti fondamentali di questo evento: ragione e sentimento. Da un lato l’approccio razionale, i dati tecnici, i numeri del cambiamento climatico e del possibile accordo; dall’altro l’emozione, il senso di responsabilità e coinvolgimento che un appuntamento del genere dovrebbe suscitare in ognuno di noi.

Andiamo con ordine: nel 2011, durante la COP17 a Durban, i negoziatori delle Nazioni Unite concordarono sulla necessità di “a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force”, un’intesa vincolante dunque, entro la fine del 2015, e che entrasse in vigore nel 2020. Per soddisfare questo requisito, l’accordo generato a Parigi dovrebbe essere un “trattato” nell’accezione della Convenzione di Vienna: “an international agreement concluded between states in written form and governed by international law”. I trattati possono assumere differenti denominazioni come “accordo”, “convenzione”, “protocollo”. La caratteristica chiave del trattato non risiede nel titolo, ma nel fatto che le parti lo considerino o meno fonte di diritto internazionale. Questo però non significa che tutti gli elementi contenuti nell’accordo debbano essere legalmente vincolanti: il testo potrebbe contenere un mix di misure obbligatorie e volontarie (ad esempio: i Paesi sono obbligati a presentare un piano di riduzione delle emissioni ma non sono obbligati a realizzarlo). Certamente, un accordo legalmente vincolante conferisce maggiore credibilità agli obiettivi ma, di contro, potrebbe dissuadere alcuni paesi o spingerli ad assumere impegni meno ambiziosi. Tutto sommato dunque, il valore legale dell’accordo è un punto rilevante, ma non deve diventare un obiettivo per sé.

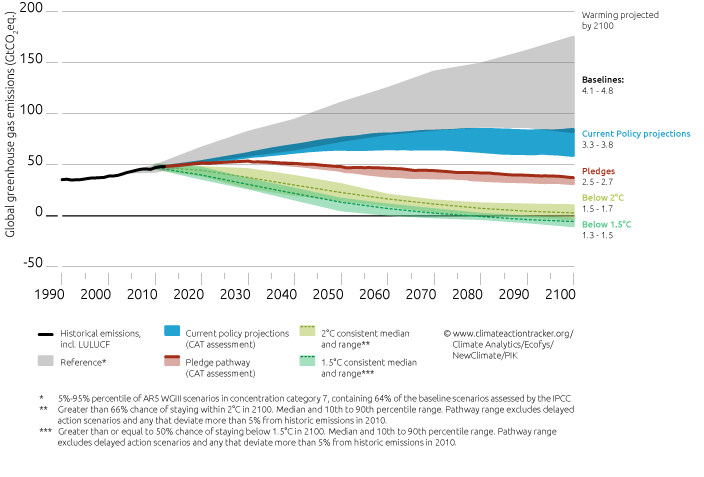

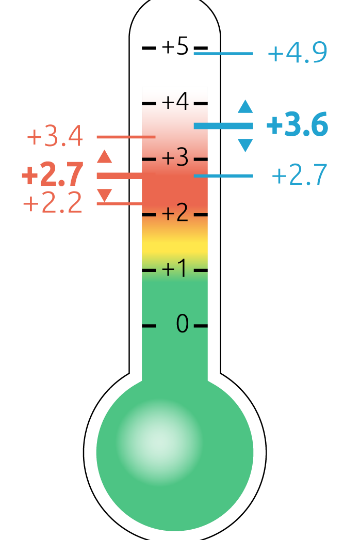

Dando seguito alla decisione finale della COP20, circa 164 paesi, rappresentativi del 92% della popolazione mondiale e del 90% delle emissioni globali, hanno presentato i loro INDCs (Intended Nationally Determined Contribution): in altre parole le proprie dichiarazioni di intenti. Nel 2009 infatti, in occasione del Summit per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico, alcuni Paesi (tra cui Cina e USA) dichiararono che avrebbero aderito solo ad accordi basati su “pledge”, impegni volontari, facendo tramontare definitivamente l’approccio top-down che aveva caratterizzato il Protocollo di Kyoto. Questo metodo bottom-up ha indubbiamente il pregio di favorire il coinvolgimento di un maggior numero di attori (molti di più di quelli interessati dagli obiettivi di Kyoto). Di contro, però, fa sì che ogni paese adotti variabili, misure e scenari di riferimento molto eterogenei e, cosa più importante, non vi è la sicurezza di centrare l’obiettivo. E infatti, secondo le stime fornite da diverse istituzioni, nel complesso i pledge comportano una riduzione delle emissioni di GHG insufficiente, compatibile con un aumento della temperatura media al 2100 compreso tra 2,7° e 3,5°C. Sicuramente un miglioramento rispetto alla traiettoria di riferimento (che potrebbe causare un aumento fino a 5°C) ma ancora lontano dall’obiettivo dei 2°C (fonte: Climate Action Tracker).

Alla luce di queste premesse, cosa è ragionevole aspettarsi da questa COP?

– Sicuramente si arriverà a formulare un accordo. Rispetto al summit di Kyoto, che diede origine all’omonimo Protocollo, ora i cosiddetti “big players” (Unione Europea, Cina, Stati Uniti) hanno una maggiore consapevolezza delle reciproche posizioni. Questo dovrebbe ridurre il ricorso manovre strategiche estreme, che ha caratterizzato in passato alcune COP

– Sarà un accordo legalmente vincolante? Molto probabilmente no. Non possiamo certo affermare che i problemi di diplomazia ambientale che hanno finora ostacolato la nascita di un trattato siano completamente superati. La domanda che dobbiamo porci piuttosto è se davvero questo punto sia così importante.

L’obiettivo di queste riflessioni non è accusatorio nei confronti della buona volontà degli attori ma mirato piuttosto a mettere in guardia dal formulare aspettative eccessivamente ottimiste: la complessità e frammentazione di queste attività di coordinamento internazionale rendono difficile arrivare alla soluzione condivisa

Ciò che servirebbe è dunque un’intesa fattibile e efficace mentre sembra probabile che si perverrà ad una soluzione fattibile ma non efficace (soprattutto vista l’insufficienza dei pledge) oppure – con meno probabilità – ad un risultato efficace (nella remota ipotesi che si tornasse ad un approccio top down vincolante) ma politicamente inaccettabile.

Passiamo ora al secondo aspetto: il sentimento. Perché mai il triste destino di ogni Conferenza delle Parti, e non sembra che Parigi possa sottrarsi ad esso, è quello di venire salutata, quando va bene, da un moto di sostanziale indifferenza e, quando va male, da uno scocciato scetticismo?

Quasi stancamente, la COP in Francia inizia in un clima, parola decisamente azzeccata, svantaggioso: in parte perché Parigi è nell’occhio del ciclone per gli attentati del 13 novembre, il che, ovviamente, non aiuta un argomento che, nell’agenda dei policy makers, fa da sempre fatica a scalare posizioni di interesse. E in parte perché, ancora una volta, si ha la generale sensazione che è proprio nella testa del cittadino comune, anche di quello più informato, che la salienza del problema global warming è quanto meno slavata.

La COP sei tu.

Perché il tema del cambiamento climatico va di pari passo con quello della responsabilità e dell’urgenza. Com’è possibile che il grido allarmato degli scienziati, che paventano davvero un futuro apocalittico per l’intero pianeta nell’arco temporale di pochi decenni, passi sotto silenzio in modo tanto eclatante?

Il fatto è che il riscaldamento globale è uno di quei problemi che, nella mente delle persone, condensa e somma alcuni tra i più cocciuti biases cognitivi cui siamo, ogni giorno, soggetti.

Il primo è legato al fatto che facciamo fatica a cogliere il nostro contributo marginale all’effetto serra: quando ci si sente così insignificanti rispetto a un problema sistemico che produce tali conseguenze, è difficile pungolare le persone a un’azione consapevole.

Il secondo è che i morti prodotti dal cambiamento climatico sono meno percepibili emotivamente di quelli, per dire, di un attentato terrorista. Una stima del WHO (insieme all’Università del Wisconsin) parla di circa 150 mila morti all’anno causati dal cambiamento climatico. Le vittime da attacchi terroristici, nel 2015, sono state circa 33 mila: il 20%.

Lungi da noi voler stilare una contabilità delle vittime, ma è chiaro come sia diversa la nostra attenzione nei confronti di una bomba rispetto a quella di un’ondata di caldo o di un nubifragio.

Infine, il terzo e ultimo che è quello economicamente più rilevante: il tasso di sconto intertemporale. Il fatto è che le persone tendono a scontare il futuro in modo non lineare, dando più peso ai benefici presenti rispetto ai costi futuri. Il cambiamento climatico rientra assolutamente nella casistica.

Tutta questa congerie di fattori concorre a produrre, in definitiva, un effetto particolarmente indesiderato: non si riesce a trovare il modo di rendere il problema ambientale come urgente in termini di soluzioni politiche.

Che fare? Appunto, la COP sei tu. Torna in mente un racconto fantascientifico (che, in realtà, è già storico visto che è ambientato in una futuribile ma già passata America del 2008) di Isaac Asimov: Diritto di voto. In questa breve storia si descrive un mondo dove, grazie ad algoritmi che elaborano miliardi di informazioni (diciamo che la visione, in questo senso, non era poi così peregrina), gli Stati Uniti diventano la prima democrazia elettronica in cui il governo, per risparmiare una montagna di soldi pubblici spesi per organizzare costose elezioni, individua un’unica persona, un cittadino rappresentativo, sulla base della cui personalità sia possibile eleggere ogni membro delle diverse istituzioni.

Al di là del racconto in sé, la bellezza della narrazione sta tutta nel clima di tensione accesa che Asimov riesce a trasmettere in modo superbo, ribaltando il piano tradizionale con cui un cittadino pensa al diritto di voto: essere parte di un tutto è una cosa. Trovarsi a essere, quasi scientificamente, a coincidere con quel tutto, carica di responsabilità e tensione Norman Miller, il cittadino dell’Indiana chiamato a decidere, come rappresentante di tutti, chi ti deve di fatto rappresentare.

Ecco, la questione è proprio questa: come riuscire a caricare ognuno di noi di questo pathos, in modo che i vari governi diventino effettivamente rappresentativi della nostra urgenza interiore?

[*] Stefania Migliavacca e Luciano Canova

Le opinioni espresse nell’articolo sono degli autori e non vanno ascritte alle istituzioni per le quali lavorano

Devi fare login per commentare

Accedi