Economia

Il caso ITA e il dibattito sullo Stato

Durante il consiglio dei ministri di venerdì si è parlato del futuro di ITA, la compagnia aerea di bandiera sorta sulle ceneri di Alitalia. Dopo un passato glorioso tra gli anni ’50 e gli anni ’70, l’arrivo delle compagnie low cost, la liberalizzazione del mercato aereo e gli errori strategici della dirigenza che ha puntato sempre di più sui voli a corto-medio raggio hanno decretato una crisi irreversibile della compagnia. Dopo un tentativo di privatizzazione compiuto dal Governo Prodi II, naufragato per via della vittoria elettorale imminente del Popolo delle Libertà e di Silvio Berlusconi, la compagnia ha ricevuto il bacio della morte grazie alla pandemia da SarsCoV2, che ha messo in crisi anche le compagnie più solide.

Su Twitter Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici, ha commentato così la notizia:

Il governo vuole privatizzare ITA. Fa bene. Lo stato non ha vantaggi comparati nel gestire compagnie aeree. Lo stato ha cose ben più importanti da fare (istruzione, sanità, giustizia, infrastrutture, eccetera). Faccia prima bene quelle, casomai, prima di pensare a gestire aerei.

— Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) February 12, 2022

Vista la condizione in cui versa, l’opzione migliore per ITA sarebbe, appunto, la privatizzazione.

Tuttavia Cottarelli conclude il tweet con un’interpretazione circa i rapporti tra Stato e Mercato che ricalca quanto sostenuto, ormai oltre dieci anni fa, dal The Economist.

Lo Stato deve fare un passo indietro, pensando alle fondamenta: la ricerca di base, l’istruzione, le infrastrutture, la sanità. Ma lasciare che le rivoluzionarie spinte del privato pensino al resto, così scriveva il settimanale inglese.

D’altronde il libero mercato appare come l’unico sistema a garantire prosperità e ricchezza. Nel suo La Ricchezza delle Nazioni Adam Smith fornisce una metafora appropriata: quella della mano invisibile. Gli individui, mossi non tanto dalla generosità quanto dal loro interesse, pervengono come guidati da una mano invisibile a ricchezza e ordine.

Una formalizzazione di questo principio venne sviluppata nei primi anni ’50 da Arrow e Debreu. Attraverso strumenti matematici avanzati, dimostrarono nel caso generale i due teoremi dell’economia del benessere. Il primo di questi stabilisce che, sotto certe ipotesi, agenti economici puramente egoisti pervengono a un’allocazione efficiente delle risorse coordinandosi attraverso il sistema dei prezzi.

In linea teorica, quindi, il libero mercato funziona. Ma la questione, come sempre, è un po’ più complessa.

A livello teorico le ipotesi che garantiscono la validità dei due teoremi dell’economia del benessere non si verificano mai nella realtà. Un esempio paradigmatico: le emissioni. Consideriamo un’azienda che produce un determinato bene. Poiché l’azienda persegue il suo interesse- minimizzare i costi e massimizzare i ricavi- non considera quei costi che ricadono sulla società, come appunto le emissioni. Quello che in economia è chiamato esternalità negativa.

Ogni volta che non valgono le ipotesi del teorema siamo in presenza di fallimenti del mercato. Il termine, sia chiaro, è tecnico: non c’è alcuna connotazione morale. La letteratura ha studiato approfonditamente questo tipo di situazioni: esternalità, beni pubblici, monopoli, asimmetrie informative.

Quando il mercato non garantisce un’allocazione efficiente, la teoria economica permette l’intervento dello Stato. Consideriamo sempre il caso della fabbrica inquinante: per risolvere il problema lo Stato può imporre un’imposta- detta Imposta Pigouviana– al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse.

Mentre questa teoria veniva sviluppata in seno all’accademia, però, la politica a torto o ragione appariva sorda. Dopo la seconda guerra mondiale si aprì infatti il periodo del Consenso Keynesiano– che affondava le sue radici proprio nei lavori di Keynes e della sintesi neoclassica. Per garantire la piena occupazione l’intervento dello Stato diventa massivo: oltre alla nazionalizzazione dei settori strategici, in quegli anni si assistette alla costruzione del moderno Welfare State.

Nel ’42, in piena Seconda Guerra Mondiale, venne redatto il Rapporto Beveridge: un documento che fornì le linee guida per la ripresa economica e che suggerì l’istituzione di servizi universalistici come istruzione, sanità, diritto all’abitazione. Fu il Gabinetto Attlee, uscito vincitore dalle elezioni nel Regno Unito del ’45, a metterlo in pratica per primo. Ma anche i successivi governi, anche quelli conservatori, continuarono sulla stessa strada. In Francia lo stesso periodo va sotto il nome di trente glorieuse, i gloriosi trent’anni caratterizzati da una crescita sostenuta e inclusiva.

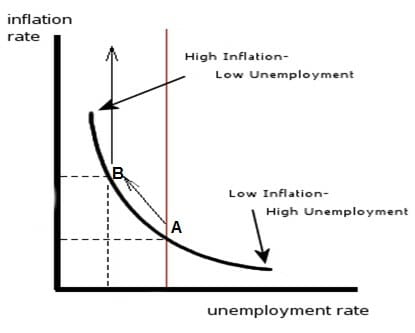

Poi qualcosa, in quel modello, smise di funzionare. Fu proprio l’accademia a prevederlo, in particolare Milton Friedman ed Edmund Phelps sul finire degli anni ’60. Per anni il prezzo da pagare per una bassa disoccupazione fu l’inflazione, come descritto dalla Curva di Phillips.

Negli anni ’70 si assistette a un fenomeno che contraddiceva questa relazione inversa tra tasso di disoccupazione e tasso di inflazione: la stagflazione, ovvero elevata disoccupazione e inflazione simultaneamente. A riconoscere la fine di un’epoca fu, ancora una volta nel Regno Unito, James Callaghan. Durante la conferenza del Labour Party del 1976 ammise che per anni si era sostenuta l’economia attraverso massicci interventi statali. Ma, date le condizioni, quell’opzione non esisteva più.

Al Numero Dieci di Downing Street gli successe Margaret Thatcher, del Conservative Party: era l’inizio di qualcosa di nuovo che oggi, anche se forse impropriamente, chiamiamo neoliberismo. Il mantra del neoliberismo fu proprio più libertà economica possibile: deregolamentare i mercati, liberalizzare, flessibilità nel mondo del lavoro, privatizzare le aziende pubbliche.

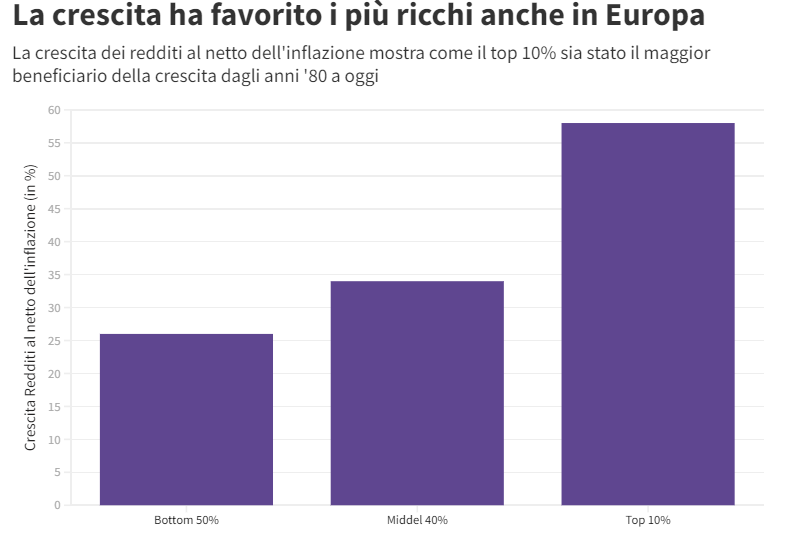

Se la politica del consenso keynesiano aveva ignorato la teoria economica, il neoliberismo l’aveva confusa con le tesi della scrittrice russa naturalizzata americana Ayn Rand. Il risultato fu una crescita sempre più diseguale, la polverizzazione del patrimonio industriale e lo svuotamento delle capacità dinamiche del settore pubblico.

Nonostante nell’accademia circolassero idee sempre più pro-mercato, come il Monetarismo di Friedman, la Public Choiche Theory e la Nuova Macroeconomia Classica, l’impianto teorico del Neoliberismo è sempre stato piuttosto flebile. Tanto che ancora oggi quando si discute di neoliberismo prima di tutto occorre mettersi d’accordo sulla definizione.

Anche osservando le sue manifestazioni storiche più evidenti- Margaret Thatcher nel Regno Unito e Ronald Reagan negli Stati Uniti- le differenze appaiono alquanto evidenti: nonostante i tratti comuni, come il taglio delle tasse e la deregulation, durante l’amministrazione Reagan si assistette a un incremento del debito e dello Stato in certi settori dell’economia come la difesa. Fu proprio durante gli anni di Reagan che le agenzie federali come il Darpa ebbero il loro periodo d’oro.

Presto però anche la spinta del Neoliberismo tradizionale venne meno. L’occidente venne travolto dai tradizionali partiti di sinistra, ma sotto una nuova veste: quella della Terza Via. Ancora una volta il caso paradigmatico proviene dal Regno Unito, dove Tony Blair, giovane leader del Labour, riportò al governo il partito nel 1997. Come ha correttamente scritto Michela Cella in linea teorica la terza via avrebbe dovuto coniugare Stato e Mercato, grazie proprio agli studi citati in precedenza sulla teoria del Fallimenti del Mercato. Quando però venne messo in pratica, si rivelò una sorta di neoliberismo all’acqua di rose.

Il problema è infatti se accettiamo, come piano del dibattito, quello delle idee e non quello della prassi. La politica e in particolare l’economia non sono una discussione teorica e astrusa. Non c’è nulla di sorprendente nella rozzezza del neoliberismo dal punto di vista teorico: serviva in realtà a celare dietro una falsa pretesa di imparzialità e di necessità- non c’è alternativa, diceva Margaret Thatcher- l’utilizzo dello Stato per garantire rendite e potere a una determinata fascia della società- un tempo si sarebbe detto classe.

In questi anni abbiamo assistito al fallimento delle politiche neoliberiste: la crisi del 2008 e quella innescata dalla diffusione del SarsCoV2 ne hanno indebolito le fondamenta, le disuguaglianze hanno strangolato la crescita e le persone, ormai disilluse dalle élite politiche, hanno voltato loro le spalle appoggiando sempre di più i cosiddetti partiti populisti. Questi, sapientemente, hanno compreso la natura conflittuale della società. Ma per sviare l’attenzione dal conflitto per l’allocazione delle risorse hanno dirottato l’attenzione su questioni di tipo identitario.

Il problema, infatti, sta tutto qui. Oltre alla mano invisibile Adam Smith aveva compreso che lo Stato, per sua natura, prende posizione nel conflitto per l’allocazione delle risorse.

Perché la distinzione manichea tra Mercato- efficiente- e Stato- ridotto a mero Market Fixer– non sussiste. Come notava già Polanyi il mercato è il risultato di un output istituzionale. Anche Hegel, un secolo prima, aveva compreso le funzioni dello Stato nel garantire, ad esempio, la proprietà privata. Senza l’intervento statale, il libero mercato sarebbe né più né meno saccheggio e banditismo. Proprio le regole del gioco che definisce e il campo di azione definiscono l’indirizzo dello stato e la sua posizione tra rendita e lavoro.

Ormai perfino la teoria economica mainstream ha compreso questo fatto: basti pensare ai lavori di Daron Acemoglu e James Robinson sulle istituzioni come causa della crescita sul lungo periodo.

Il corollario di questa osservazione è che mercati naturali, semplicemente, non esistono. Il mercato è sempre un risultato dell’interazione, tra aziende, lavoratori, banche, inserite in un contesto di norme, leggi, tabù.

Non è un caso, quindi, che nel mondo si sia tornati a discutere di modelli di interazione tra stato e mercato, come dimostra il dibattito odierno a cui prendono parte, per fare qualche esempio, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, Mariana Mazzucato. D’altronde nel futuro prossimo tre sfide fondamentali ci attendono: la crisi climatica, l’automazione, le disuguaglianze. Per affrontarle la cooperazione tra stato e mercato sarà fondamentale.

Più che la domanda se più stato o più mercato, data la natura simbiotica dei due, il vero quesito è: a chi va la crescita?

Devi fare login per commentare

Accedi