Teatro

Eugenio Barba: l’Odin, i maestri e il Sessantotto

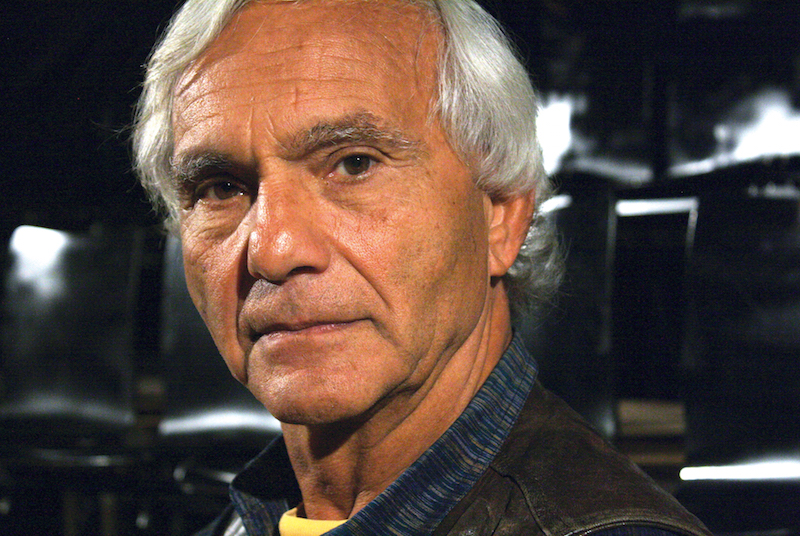

L’Odin Teatret sarà un mese a Roma, tra febbraio e marzo 2019. Un fitto programma di incontri, spettacoli, laboratori, dimostrazioni. In vista di una simile occasione, vale dunque la pena ascoltare Eugenio Barba, fondatore del gruppo, da sempre una delle menti più acute e lucide del teatro europeo e internazionale.

Aprirei questa conversazione da una considerazione generale. Si avverte, diffusa, almeno nella scena italiana, la necessità di “maestri”, di figure di riferimento importanti. È indubbio che tu abbia questo ruolo. Che vuol dire, dunque, essere un maestro?

Se guardiamo alla storia del teatro, e vediamo le personalità che hanno lasciato un segno nella nostra consapevolezza a livello tecnico, di visione, di senso nella nostra professione, scopriamo che erano tutte persone che lavoravano sempre accanto ai loro attori. Sin dalla prima generazione – quella di Stanislavskij, Mejerchol’d, Craig o Copeau – l’idea di Scuola significava proprio “essere accanto” alle giovani generazioni e formarle in vista di un “nuovo teatro”. Lo stesso accade dopo la Seconda guerra mondiale, quando abbiamo un’altra ondata di maestri, cominciando da Peter Brook, dal Living, da Jerzy Grotowski, o Ariane Mnouchkine fino al Bread and Puppet, o all’Odin stesso. Ci troviamo di fronte a personalità che stanno accanto all’attore, ed esigono. La loro “esigenza” non è fanatismo, ma il desiderio di stimolare, di aiutare, di portare, di spingere l’attore a scoprire altre fonti di energia, vitalità, espressione. È l’esigenza di nuovi panorami interiori, capaci di avere a che fare con una realtà che ci sfugge, che sfugge alla nostra consapevolezza, ossia alla parte del cervello abituata a lavorare su processi concettuali. Insomma, con le altre parti del cervello, che potremmo definire rettile, limbico. Tutto ciò che è memoria o corpo arcaico, lavora, è attivo, pieno di energie: decide e ci decide. Ma non era mai stato davvero avvicinato dal teatro. Solamente con la lezione della biomeccanica di Mejerhol’d, improntata come è sul corpo, tanto da sottolinearne l’intelligenza – i piedi pensano! – cominciano quegli esercizi adatti a superare l’apprendistato abituale, basato sull’imitazione. Lavorare sul corpo svela dunque grandi possibilità. E questo tema sarà ripreso poi da Antonin Artaud, dal Living Theatre, fino alla generazione esplosa nel Sessantotto. Che però va troppo oltre: pensa cioè solo con il corpo, e dunque è destinata a finire male.

In questa prospettiva, fortemente pedagogica, come è cambiato, nel tempo (sempre che sia cambiato) il vostro lavoro sul corpo?

Abbiamo iniziato nel 1964. Non esistevano esercizi e training nel panorama europeo e mondiale. Io non avevo nessuna esperienza. Ci trovavamo tra giovani. Il problema, per me, era diventare “maestro”, ovvero prepararli. Non mi immaginavo certo che mi sarei trovato in una simile situazione! Non avevo fatto scuole, non avevo maestri da seguire, modelli, procedimenti. Grotowski, al contrario, aveva fatto le sue ottime accademie, la prima come attore e poi come regista. Nel suo laboratorio, dunque, avevano esperienze comuni che cominciano però a logorare, a sfibrare, a sfilacciare, fino a reinventare la relazione con lo spettatore. Ed è stato, quello, un momento importantissimo per cambiare la tecnica stessa: quando abolisci il palcoscenico, è ovvio che il modo di lavorare, di comportarsi cambia. Ne tenemmo conto. I nostri primi esercizi, poi, comprendevano quel che sapevano fare i giovani che erano con me: alcuni avevano fatto ginnastica, altri di acrobazia, altri ancora balletto e danza. Poi introducemmo esercizi che avevo letto sui libri di Vachtangov e Stanislavskij: entrambi indicavano principi preziosi da seguire. Dunque, elaborammo un insieme di esercizi diversi – dall’apprendimento di abilità all’uso del corpo – perché l’attore potesse non seguire più i riflessi “privati”, personali, ma diventasse capace di passare dal “familiare” all’”insolito”. In questi esercizi cercavamo rigore e disciplina. Poi, dopo qualche tempo, capimmo che chi sapeva fare gli esercizi, non era per questo diventato un bravo attore. Ecco la grande domanda: alcuni attori erano bravi a fare il training, ma non rendevano nello spettacolo; mentre altri, all’opposto, scarsi nel training, in scena sembravano “stregoni” meravigliosi. Che rapporto c’è, dunque, tra esercizi e lavoro? Non basta “ripetere”: si tratta invece di inventare ogni volta un modo di stanare il proprio cliché. L’identità professionale dell’attore, allora, consiste in un certo modo di essere, pensare, di agire e va rinnovato ogni tre o quattro anni, con un “terremoto” che cambi tutti i punti di partenza, mantenendo viva però l’esperienza fatta. Ecco: questa è la base della scuola dell’Odin. Da giovane lavori per apprendere, poi quello che apprendi diventa una prigione. Il training, allora, consiste nel “disapprendere”. Ed è quel che ci ha mantenuto in vita come attori. Però, è fondamentale che l’attore abbia anche uno spazio indipendente dalle esigenze produttive, dal fare spettacolo nella compagnia. Un tempo-spazio per un’attività completa, fisica e vocale, al di fuori della produzione abituale, delle scelte artistiche del direttore. È fondamentale proprio per rendere gli attori molto forti, in modo che possano dialogare, dialetticamente, con un regista altrettanto forte. Solo gli attori forti non cedono. Se non lo sono, è il gruppo invece a cedere, e si scioglie.

Questa prospettiva sta cambiando anche le dinamiche dell’Odin?

Oggi l’Odin Teatret è al centro di tante iniziative. I singoli attori hanno proprie attività. Ma questo espone il direttore artistico a un lavoro di coordinamento incredibile! Se, fino a poco tempo fa, ero abituato ad avere sempre tutti gli attori disponibili, oggi, avendo a che fare con l’indipendenza – che non è solo personale, ma anche di struttura, di locali – il lavoro si è complicato, anche dal punto di vista amministrativo. Certe istituzioni teatrali vanno avanti per forza d’inerzia. Serve invece grande creatività, una capacità manageriale, e soprattutto una capacità notevole di mediazione di conflitti, contraddizioni, scontri quando si lavora in un gruppo.

Nella storia del teatro contemporaneo troviamo quelli che possiamo definire, grossolanamente, “Modello Living” e un “Modello Odin”. Sono archetipi? Cosa resta di quella cultura dei gruppi?

Ancora oggi ci sono molti gruppi in attività – ma non come ai “vecchi tempi”, quando una intera generazione entrò in teatro grazie alla cultura dei gruppi. Gruppi che non volevano fare teatro tradizionale né dei dilettanti, ma volevano usare il teatro come elemento trasformativo di se stessi, della società, sia a livello terapeutico che sociale o politico. Quella generazione, spesso confusa, che chiamai del “Terzo Teatro”, era una sorta di “terzo mondo”, senza soldi e ambizioni di affrontare il rigore, la disciplina, lo studio, ed è scomparsa. I gruppi non reggono più di dieci anni. Alla fine diventa noioso far gruppo, se non ci si rinnova. Allora, o è il direttore che lascia, o sono gli attori che lasciano e ne entrano di nuovi. Ecco, sono forse questi i due modelli. Il Living, dove entravano sempre nuovi attori, e restavano solo Judith e Julian; oppure Grotowski, con il maestro che lascia e gli attori rimangono soli. Nei gruppi che incontriamo oggi, notiamo invece che tutti lavorano a tutti i livelli – amministrativo, organizzativo, fisico. Magari fanno anche del training, ma c’è “congestione”: tutti fanno tutto, le mansioni sono fluide, chi fa l’attore vende anche i biglietti o fa il tecnico o il regista. È cambiata, insomma, la temperatura mentale delle generazioni. La mia aveva ancora il ricordo della guerra mondiale, della fame, del grigiore dell’Italia: sono riferimenti naturalmente persi oggi. Invece, per ognuno di noi, come anche per Grotowski, il teatro era un “rifugio”, un modo indiretto di perseguire alcune necessità. Per Jerzy Grotowski significava andare, con la sua ricerca spirituale, oltre il regime; per il Living era tentare un modo di vivere totalmente anarchico. Per me significava superare il mio essere migrante. Ho fatto tanti lavori, e cercavo una “maschera” che mi proteggesse dagli insulti razzisti, dal sentirmi dire “sporco italiano”, o addirittura “fascista”, dal momento che eravamo da poco usciti dalla guerra e la memoria del fascimo era ancora decisamente presente. La maschera, allora, era quella dell’artista: in teatro potevo mantenere una certa libertà. Era una necessità personale. Poi, con il ’68 le cose sono cambiate…

Perché?

È la grande epopea politica, la voglia di rinnovamento. È l’epopea artaudiana. Ecco le grandi scoperte: Brecht e Dario Fo, e ancora il Living e Grotowski. Tutta questa temperatura, queste esigenze, ci resero pronti a lottare. Non dimentichiamo che non c’erano sovvenzioni allora, arrivate solo più tardi. C’era invece il teatro del “servizio pubblico”, c’erano le grandi istituzioni, ma c’è voluto tempo perché il ministero italiano accettasse di considerare il nostro teatro alla stessa stregua, o quanto meno con stessa dignità, di quello istituzionale. Le sovvenzioni, però, involontariamente, hanno fatto decrescere quella temperatura emotiva di rinnovamento e lotta. Alla fine, lavori solo per le sovvenzioni.Oggi c’è chi dice, in tutta Europa, che non si può fare teatro perché non si ricevono sovvenzioni sufficienti. Per quel che ci riguarda, quando abbiamo iniziato, non era così: non pensavamo alle sovvenzioni, facevamo comunque teatro, anche come dilettanti, cercando altre forme di sostegno. E colpisce uno come me, che appartiene alle generazioni più anziane, vedere i giovani che esigono la “felicità subito”, servita sul piatto del finanziamento pubblico.

Quali sono i tuoi errori?

Non ho mai fatto un errore, è terribile! Scherzo naturalmente. Ma mi spiego: posso dire di aver fatto sempre tutto quello che volevo. Avrò commesso ingiustizie, ma senza esserne consapevole. Allora, penso di non aver commesso errori proprio perché sono rimasto accanto a quel che ero all’inizio, ho detto no a tante offerte, come se conoscessi il mio posto. Quel luogo, quelle persone: lì, solo lì, posso fare e dare qualcosa. Se entro in un altro mondo, scompaio. E sarebbe un errore, questo sì. Non ho nemmeno rimpianti: l’unica cosa che mi sarebbe piaciuta è suonare uno strumento.

Oggi come nasce uno spettacolo Odin?

Nei primi tempi, se uno degli attori voleva lasciare lo spettacolo, doveva dircelo per tempo, perché si sarebbe smontato tutto. Lo spettacolo moriva perché l’attore andava via. Poi è iniziato un periodo in cui gli attori non se ne sono andati più. Per quel che riguarda l’aspetto più organizzativo ed economico, fino agli anni Duemila, siamo stati capaci di guadagnare: viviamo anche grazie alle sovvenzioni che sono il 40% del nostro budget (abbiamo un fatturato annuo di tre milioni di euro) ma oggi non riusciamo più a vendere i nostri spettacoli. Abbiamo registrato un grande calo di introiti. Questo ci obbliga a cambiare le modalità produttive, i tempi di prova: non possiamo più andare in sala prove per starci alcuni mesi. Dobbiamo invece provare durante le repliche di altri spettacoli. Dunque un nuovo spettacolo, anziché in sei mesi, si prepara in quattro o cinque anni. Gli ultimi due, La vita cronica e L’albero, non sarebbero stati possibili senza sovvenzioni provenienti dall’estero. Il “Grotowski Institut”, ad esempio, ci ha dato un grande aiuto con una borsa di studio che mi ha concesso.

Come dunque andare avanti?

Servono ossessioni se vuoi tenere duro, se non vuoi lasciarti abbattere. Io ho l’ossessione di tornare nelle città in cui sono stato in passato, nel tempo, sin dal 1969. Ad esempio Roma: è importantissimo tornare a Roma. Ci saremo per un mese tra metà febbraio e metà marzo (al Teatro Vascello e in altri spazi, ndr), accettando condizioni economiche faticose per noi: ma lo facciamo perché lo riteniamo importante. Quando visito una città che era “abituale” per le nostre tournée, ritrovo tanti spettatori che ci hanno visto invecchiare, che sono cresciuti e invecchiati con noi. Ecco il senso del teatro per me, racchiuso in quello che chiamo il “Popolo segreto dell’Odin”.

Adesso sto lavorando a un nuovo spettacolo, con due attori. Me la prendo con calma, anche perché so che una volta finito sarà difficile farlo girare. Ma mettere in moto questa macchina produttiva, adesso, equivale ad un sisma, molto lento ma costante, un terremoto continuo. Non possiamo dimenticare, infatti, che stiamo preparando anche la nostra “partenza dal pianeta”. Penso a questi attori che hanno dai 60 ai 75 anni, a questo grande capitale che abbiamo costruito – a partire dai locali eccezionali di una vecchia fattoria che abbiamo trasformato a Holstebro – poi la credibilità politica che abbiamo in quella cittadina: a chi lasciare tutto ciò, in modo che la politica, indipendentemente dal colore di governo, continui a sostenere il progetto Odin? Se questo capitale non viene in qualche modo “assicurato”, quando l’Odin scompare, che fine farà? Già da dieci anni abbiamo iniziato un’attività parallela, piccoli nuclei laboratoriali, anche indipendenti dall’Odin. Quel luogo, il nostro teatro, è diventato sempre più un laboratorio sociale e culturale oltre che teatrale. Uno spazio che influenza tutte le istituzioni cittadine, che può intervenire nella comunità. E dare molto. Senza l’Odin la città sarebbe diversa: da noi ci sono persone che aiutano, stimolano, guidano una rete di contatti, con musei, caserme, scuole di musica, associazioni. Garantendo degli standard che i politici stessi apprezzano, ci occupiamo, ad esempio, dell’impoverimento demografico dei villaggi limitrofi. Oppure curiamo un nucleo laboratoriale, un think tank in cui abbiamo riunito tutti gli imprenditori “anomali” della regione per creare nuove iniziative, progetti comuni. Questa è una delle funzioni dell’Odin: porsi come catalizzatore culturale e non solo come produttore specializzato in spettacoli artistici. Si tratta, dunque, di pensare Il teatro in una doppia categoria: come fatto artistico unico, legato alle personalità che lo compongono; e come fattore culturale, come modo di sostenere determinati valori, di ampliare le relazioni. Ecco un’altra delle tante possibili definizioni di Teatro: una realtà che ha e fa politica culturale. Un qualcosa che corrisponde all’iniziale interesse che avevo per il teatro come strumento politico.

In questi anni, però, registriamo forti recrudescenze del fascismo in tutta Europa. Cosa vuol dire dunque “teatro politico”?

Il teatro deve pensare sulla base delle proprie dimensioni, che sono quelle umane, basate sulla vulnerabilità e la piccolezza. Pensare come un maestro di scuola, con i suoi 25 allievi da preparare nel miglior modo possibile, facendo sì che il mondo esteriore, l’inquinamento, la violenza, non penetrino nelle loro menti. Tutta la visione politica del teatro, che ho sempre seguito, era qui: costruire una microcultura, fatta di individui, basata sulla diversità. La domanda seguente, allora, è come permettere la diversità in un gruppo dove esistono ideologie che possono essere politiche, estetiche o religiose oppure ancora sociologiche o terapeutiche?

L’Odin sta rispondendo a una simile domanda proprio con l’ampliamento delle sue attività, da affrontare in maniera garibaldina, non da ufficiali dell’esercito! Bisogna essere, insomma, sempre elastici, avere criteri molto duri, rigidi, ma allo stesso tempo saper plasmare questi criteri. E lavorare in piccolo. Il teatro non cambia il mondo: sarebbe commovente lo facesse. Ma certo ha cambiato delle persone. Meglio allora partire da ambizioni modeste ed essere in grado però di influenzare, convincere il tuo vicino. Noi lavoriamo in una piccola cittadina, è più facile: i politici sanno cosa facciamo e noi sappiamo cosa fanno i politici. La questione, insomma, è ancora la dialettica “teatro-vita”. E il 1968.

Ovvero?

Il Sessantotto è, simbolicamente, l’anno in cui nel teatro entra la vita. Lo storico del teatro Franco Ruffini parla proprio di “Vita”. Pensiamo a quanto accadde ad Avignone con il Living, laddove teatro e vita si identificano. Ma è anche l’anno in cui Grotowski, dopo Apocalispys cum Figuris, comincia a superare la distinzione tra attori e spettatori, che potevano intervenire, influenzare l’andamento dello spettacolo. Ed è il momento in cui la cultura dei gruppi comincia a non far coincidere più “teatro” e “spettacolo”: il teatro può essere anche pedagogia, seminari, lavoro in strada, tutto quel che, insomma, non riguarda più la specializzazione dello spettacolo. Ecco allora il legame con oggi: questa cosiddetta “vita” è nel teatro, e va accettata come parte della vocazione, del knowhow del teatro. Il teatro entra nell’ambiente circostante anche senza spettacoli, ma con processi culturali, di incontro, mettendo in contatto istituzioni o gruppi che mai collaborerebbero assieme. Bisogna trovare una “drammaturgia” davvero speciale per questa cerimonia sociale, che sia interessante per tutti i partecipanti. Ho capito, nella mia esperienza, quanto siano importanti queste radici, che ti legano a una situazione sociale, cittadina, di cui ti senti anche responsabile – chi non ha a cuore la situazione delle scuole, dell’ospedale?

Se pensiamo al futuro, a quanto e come la tecnologia ci stia invadendo e influenzando la nostra memoria, rimaniamo perplessi. Quale sarà allora la funzione del teatro? Per me, al contrario, il teatro sarà fontamentale anche in futuro. Oggi possiamo fare tutto a distanza, anche l’amore, anche i figli. Ma l’unica cosa che non si può fare senza l’Altro è il teatro.

Torneremo al Baratto?

Il Baratto continua a essere presente nel percorso dell’Odin anche in maniera più elaborata. Tu fai quel che sai fare, io porto quel che so fare. Tutto l’Odin di oggi, con quei laboratori cui facevo cenno, è fondato sul Baratto. Una attività comunitaria, dove tutti danno quel che sanno, e si scambiano competenze e conoscenze, rivitalizza i vincoli della comunità e li apre verso l’esterno. Facciamo anche una giornata chiamata Bazaar, durante la quale ognuno mostra quel che sta preparando, non solo a parole, ma con esempi di spettacolo, processi, dimostrazioni. Il Baratto è rimasto nell’Odin, e si sta trasmettendo alla città attraverso i tanti laboratori.

E questo può contribuire alla cultura della democrazia?

Sono altri tempi, molto diversi da quelli che ho vissuto. Siamo di fronte a un paradosso. Democraticamente, in Algeria, i Fratelli Musulmani avevano vinto le elezioni ma quella vittoria non è stata accettata. In Italia la democrazia ha portato questo governo. Allora ecco il paradosso. Dovremmo ripensare le forme democratiche. Ma come? Certo non potremmo mettere censori… Quel che è crollato è il senso di decenza delle persone: e si nota ovunque, persino in Danimarca, dove fino a pochi anni fa certe posizioni sarebbero state impensabili. La gente trova normale che un presidente, un capo di governo ammetta di aver toccato una donna. O che si possa non salvare i naufraghi! Un atteggiamento che va contro a tutte le leggi fino ad oggi condivise, le leggi non scritte, degli Uomini e non quella dello Stato.

Nel nostro piccolo microcosmo, nei 55 anni dell’Odin avverto ancora la mia esperienza di migrante, l’aver vissuto sia l’ospitalità e la gentilezza delle persone, come pure il razzismo e il rifiuto. Sento ancora la voglia di lottare contro l’ingiustizia, la consapevolezza politica. Serve decidere qual è la migliore arma per combattere. Io ho scelto il teatro. Sempre con delle regole, delle garanzie.

Quali?

Gli spettatori devono avere il massimo dagli attori e durante il processo di lavoro non ci si può adagiare mai su quello che sai fare o hai fatto. La questione è saper rinnovare, rivitalizzare, stimolare il pubblico. Il teatro è lo spettatore! Il teatro, l’attore, tutto quello di cui parliamo, è la maniera per infondere energie nuove in ogni singolo spettatore. Come? L’ho imparato facendo il saldatore: chi mi ha insegnato, nell’officina in cui lavoravo da ragazzi, mi spiegava, mi osservava, e mi controllava. Saldare è una specie di montaggio, e il modo in cui metti insieme le parti è fondamentali. Quell’uomo, quel saldatore, mi diceva sempre: “è sicuro che questo sia il meglio che puoi fare?”. E io regolarmente buttavo via i pezzi, la saldatura appena fatta. Lui accettava che io buttassi ferro, lavoro, tempo perché sapeva che non era il meglio che avrei potuto fare. Era il 1954. Quasi cento anni fa…

Per info: https://odinteatret.dk

(La foto di copertina è di Fiona Bemporad, per gentile concessione dell’Archivio Odin Teatret, Holstebro)

Devi fare login per commentare

Accedi