Teatro

De Keersmaeker, Bach e l’assoluto della bellezza

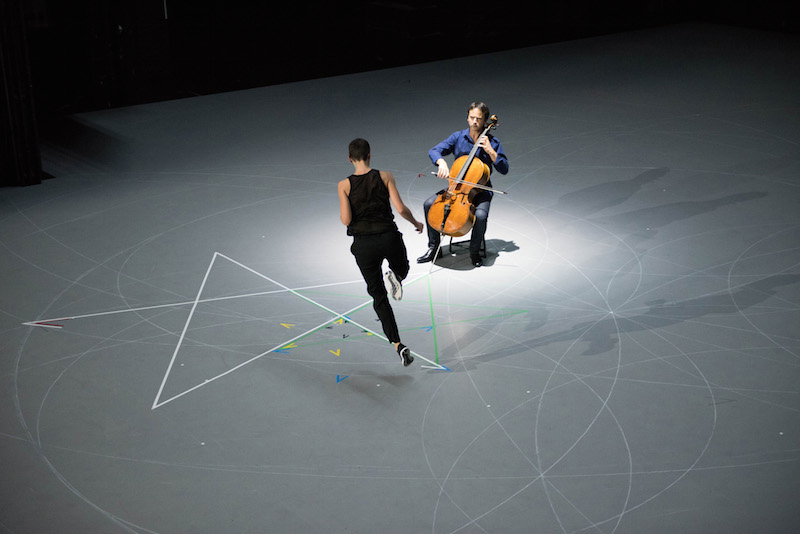

Un uomo al violoncello, seduto, dando le spalle al pubblico, attacca le Suite di Bach. Un altro, pantaloni corti, tshirt, scarpe da ginnastica, inizia a muoversi in uno spazio vuoto, infinito come può essere il palcoscenico vuoto del Teatro la Pergola di Firenze.

Ed è un incanto, un’ipnosi. È un rito antico, primigenio, che si impone. Cosa è che fa stare una platea, un teatro intero ipnotizzato, in un silenzio sospeso, a guardare quell’uomo che si muove – gesti semplici, salta, si ferma, corre, si sdraia – mentre scorre il flusso vitale della musica?

Ero in quella platea, per Mitten Wir Im Leden Sind/Bach6CelllosSuiten di Anne Teresa de Keersmaeker, fondatrice e anima della Compagnia Rosas, e ho provato una sensazione di sospensione, di attrazione primitiva, di incantamento antico. Era la sorpresa di trovarsi di fronte a quel qualcosa che forse ha fatto nascere la danza, il teatro stesso: un uomo che danza, che fluidamente segue una sequenza di gesti naturali eppure straordinari, mentre la musica riempie di suggestioni ed evocazioni il vuoto. Noi eravamo la tribù tutta attorno. Chissà, probabilmente non c’era altro alle origini del rito, dell’incanto teatrale. Le foto che qui pubblichiamo, gentilmente concesse dall’Ufficio stampa, sono quelle approvate dalla compagnia ma non sono state scattate a Firenze e non mi sembra rendano bene quanto visto alla Pergola e ciò che provo a descrivere.

Come si fa, allora, a spiegare questa sensazione impalpabile, eterea? Come si può agguantare e mettere su carta, per voi lettori, per me che scrivo, una simile bellezza? Bellezza assoluta, spiazzante: si dice “incantevole” di ciò che provoca l’incanto, il restar di sasso, come una pietra, immobili, attoniti (astonished, étonné), stupidi e stupiti, di fronte al Bello. La consapevolezza del Bello si è librata sulla platea della Pergola, ammutolendola per un istante eterno.

Non ci sono in scena storie, racconti, né narrazioni, né particolari virtuosismi, significati reconditi o segni da decifrare o da ricercare in quel che accade. Tutto è là, evidente, di una disarmante semplicità. Eppure lo sguardo non si distoglie, in quel momento, quell’assoluto universale, quella suggestione estetica che diventa etica, di una purezza però che non nega, anzi esalta l’impuro, l’imperfetto, l’appena accennato.

Mentre Jean-Guihen Queyras suona, il bellissimo Michaël Pomero esegue la sua coreografia con dedizione unica: e dall’alchimia scaturisce il tutto, ovvero il senso profondo della danza proprio per la sua essenzialità. La dico male, difficile spiegare ma raramente mi è capitato di avvertire questa sensazione.

Poi ci sarà lo spettacolo, i rumori di sempre, il pubblico che tossisce, che si muove: ci sarà una coreografia intensa e astratta, tesa e raffinata. Diciamo che ci sarà un bellissimo spettacolo. Eppure la suggestione iniziale resta unica e indelebile. Il lavoro procede per quadri che seguono le sei suite per violoncello. Tracciando in terra una geometria di segni e curve, disegnata e arricchita a ogni cambio di suites, i danzatori si susseguono, ciascuno affrontando con il proprio carattere, il proprio corpo, il proprio modo la musica di Johann Sebastian Bach. Lo stesso Queyras, esecutore e concertista impeccabile, muta posizione: prima di spalle, si è detto, quindi di fianco, o ancora frontale alla platea e circondato, affiancato, dai danzatori. Forse la prospettiva di tutto, è proprio quella del violoncello che al mutar di posizione cambia le regole della visione e del movimento.

Le sequenze, poi, sono introdotte da una sorta di fatina gentile, Femke Gyselink (sostituisce la stessa coreografa, presente in scena al debutto dello spettacolo) uno scricciolo di ballerina che indica il numero della suite che si sta per eseguire e dà una sorta di codice gestuale e geometrico. Interverrà anche lei in scena, mutando gli assoli in brevi passi a due: dapprima senza contatti fisici, un semplice stare assieme sul palco, quindi con leggerissimi e lievi sfioramenti di mani (nella terza suite), infine in un vero e proprio passo a due con il possente Bostian Antoncic. Intanto, hanno avuto spazio il bravo Julien Monty e la fortissima Marie Goudot, energia pura e precisione millimetrica, e ancora un momento di solo di grande intensità per il violoncellista, lasciato a dialogare con la sua ombra nella quinta suite.

Lo spettacolo si conclude con tutti e cinque i danzatori in scena: la coreografia si moltiplica in segni nuovi, e nella reiterazione esplosa di gesti già evocati – come quel semplice stare, spalle al pubblico, il braccio sinistro steso, uno a fianco dell’altro, oppure con il piede destro sospeso a pochi centimetri da terra: un “levare”, in attesa di ricominciare o ritrovare il movimento.

Ed emergono sorrisi nelle corse, nei salti, negli slanci, nel volteggiare, nel camminare. Non so, non ho esperienza, ma l’impressione che ho avuto è di una sincera felicità bambina, come quella che può dare correre nei prati d’estate, come girare su una giostra. Vedendo i danzatori e le danzatrici timidamente sorridere, in modo non artefatto né teatrale, ho pensato che quel danzare così libero, semplice e complesso, assieme a Bach, sia una gioia vera, antica, eterna. Ecco, allora, il senso di appartenenza, la condivisione iniziale: con Anne Teresa de Keersmaeker, con Bach di Jean-Guihen Queyras, l’umanità può trovare se stessa, la propria storia, avvertire la bellezza incarnata. Portato a Firenze da Maggio Musicale Fiorentino e Festival Fabbrica Europa, lo spettacolo della storica compagnia Rosas è il nuovo capitolo di una ricerca ricca di senso e valore, di storia e umanità: lo stile, qui, ormai si è fatto poesia.

Devi fare login per commentare

Accedi