Teatro

Da Londra, con furore: nuova drammaturgia per attori di talento

Due spettacoli, belli, intensi, duri. In scena quasi contemporaneamente a Roma, entrambi frutto di quella instancabile fucina drammaturgica che è il coraggioso festival Trend, che il critico Rodolfo Di Giammarco ha ideato e dedicato alla drammaturgia inglese, aprendo, di stagione in stagione, nuovi orizzonti narrativi, di interpretazione e di scrittura.

Il primo spettacolo visto, nel festival 2019, è Box Clever, di Monsay Whitney, regia di Giorgina Pi. IL secondo invece, Harrogate di Al Smith, era stato a Trend 2018 e giustamente il regista Stefano Patti ha voluto riprenderlo con produzione e spazio nella stagione del Teatro Argot.

Due lavori contigui, dunque, non solo per origine ma soprattutto per taglio narrativo, per un incedere verso il nero dell’animo, della vita, che non lascia scampo al pubblico.

Scritture tese, aguzze, iper-contemporanee, apparentemente quotidiane e minimali, che invece sono scandaglio di abissi individuali, di marginalità sociali e sentimentali, di tensioni di classe o di slanci erotici mai edulcorati. E sono scritture che necessitano interpretazioni adeguate, liminali, di attori capaci di correre sul filo del rasoio, senza scadere nel minimalismo quotidian-gergale da cadenze dialettali nostrane e neppure di vibrarsi in lirismi melodrammatici poco attinenti alle realtà evocate. Perché qui è con il reale che tocca fare i conti, ma felicemente mediato dalla drammaturgia e dall’arte attorale. Nella stagione, pure entusiasmante e affascinante, del teatro documento, del teatro verità, del realismo a tutti i costi, ritrovare attori e attrici “veri e propri” che sanno il fatto loro, di solida scuola, in grado di reggere e trasfigurare il “neo-verismo” dominante, fa bene allo sguardo e al cuore. Attori e attrici, insomma, che affondano con le mani e coi piedi nelle vertigini di personaggi (parola e attitudine in via d’estinzione?) senza mai declinare a se stessi, eppure dando smaccata frequentazione e rappresentazione del reale.

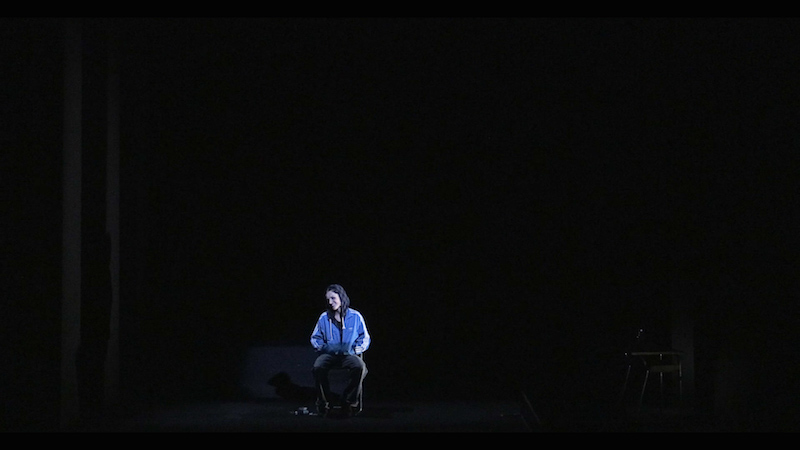

Box Clever è un monologo, che la direzione pulita e intelligente, rispettosa direi, di Giorgina Pi – ormai figura più che consolidata della regia italiana – trasforma in un flusso di coscienza articolato in dialoghi (immaginari? virtuali?) con proiezioni di volti incombenti. L’interlocuzione appare naturale, necessaria, come se la testa della protagonista fosse un palcoscenico di queste apparizioni. Sola su una sedia, piccola nella sua gigantesca dignità, è il personaggio di una giovanissima donna: una drop out come tante, fiammella sbattuta da venti di illusioni e perdizioni, madre coraggiosa in una vita complessa nella periferia sud di Londra. A dare corpo e anima a questa disgraziata ribelle è la bravissima Gaia Insenga, che ritroviamo con piacere in un ruolo degno delle sue capacità. Coinvolge il pubblico con ironia, fa entrare ogni singolo spettatore in storie di amori frastagliati e mai risolti, salvo poi lentamente, con sapienza, spingere verso una cruda e dolente seconda parte, che si riapre, ciclicamente, come non ci fosse – e forse non c’è – via di scampo. La storia evoca spettri di solitudini tossiche e alcoliche, di violenze e pedofilia, di burocrazie sorde, di battaglie combattute sul campo di una maternità certo non facile ma rivendicata con coraggio e abnegazione. Successo condiviso per questo lavoro che, nella sua essenzialità, apre infiniti spiragli d’animo.

Altrettanto magistrale l’interpretazione di Alice Spisa e Marco Quaglia in Harrogate. Un uomo, indiretto protagonista di una storia di passione morbosa, si confronta con tre donne nell’arco di una ipotetica giornata che porterà alla consapevolezza del proprio fallimento: una giovane prostituta chiamata a “giocare un ruolo”, la figlia adolescente del protagonista e infine la di lui moglie. Sono dialoghi serrati, che sembrano non svelare nulla – tutto potrebbe essere chiaro, sin dall’inizio: le dinamiche del desiderio, il senso di colpa, l’inarrestabile passione. Eppure, per quanto sia tutto sotto gli occhi di tutti, lo sbriciolarsi dell’identità dell’uomo procede per stagioni di una via crucis sentimentale, dolorosa e amara. Bravissimo Marco Quaglia – ormai uno dei migliori attori italiani – che gioca sospeso in situazioni diverse, dando al suo personaggio prima la fredda concupiscenza della piccola perversione, poi la bonarietà comprensiva del padre desiderante, e infine lo smarrimento progressivo di un essere umano disarmato e allo sbando. E davvero notevole è la prova d’attrice di Alice Spisa (anche traduttrice del testo) che affronta una dopo l’altra le tre donne – subito con disinvolta materialità, poi con inquieta tensione, infine con consapevole e lucida disperazione – mescolando l’una nell’altra, evocando toni, gesti, slanci di tre figure che si combattono e si uniscono nell’immaginario banale del maschile. La bella regia di Patti riconferma un sodalizio creativo che miete successo: dopo il formidabile Echoes della passata stagione, un nuovo capitolo che ha intensità, nitore, e la freschezza di scoperte drammaturgiche, di approcci scenici, di qualità attorali di cui abbiamo sempre gran bisogno.

Devi fare login per commentare

Accedi