Storia

La storia in salita del Canto degli Italiani

W l’Italia di Francesco De Gregori, insieme a Povera Patria di Franco Battiato, resta un inno, forse l’inno degli italiani profondamente repubblicani e legati alla resistenza, ma anche alla convinzione che il torto subìto o patito.

Quello che Massimo Castoldi dedica all’inno di Mameli è una riflessione su un testo che definisce come un «canto di pace». Un testo dove la dichiarazione «Siam pronti alla morte» che potrebbe essere inteso in senso opposto, precisa, non significa che vogliamo uccidere il nemico, bensì che siamo disposti a sacrificare la vita per la causa dell’indipendenza e della libertà.

Un’affermazione, precisa nelle pagine che dedica all’analisi testuale delle molte metafore che connotano il testode Il canto degli [pp. 57-98] che ha precedenti nella tradizione giacobina, che sta insieme all’ «uniamoci a coorte», che ha nel riscatto , l’idea di fratellanza e di solidarietà, la storia dell’appropriazione della parola quanto mai iconica «Balilla». Un termine, ricorda Castoldi, carico di allusioni, nel lessico dell’italiano contemporaneo perché “mangiata” dall’immaginario fascista e poi saloino, e su cui Franco Venturi, nel primo volume del suo Settecento riformatore, che opportunamente Castoldi richiama e cita, aveva già di fatto disinnescato.

Dentro come ricorda Castoldi c’è un uso anche politici di Fratelli d’Italia che si accredita come un canto popolare e nazionale contro il sistema politico. Avviene già nel corso della Prima guerra mondiale, ma avviene ancor più significativamente nell’avanzare dello squadrismo fascista quando una rielaborazione di quel testo è pubblicata su “L’Ordine Nuovo” quotidiano, il 31 luglio 1921.

Questo dato, spesso sottovalutato, orse aiuta a capire perché quel testo si presenta nel corso della Resistenza come una possibilità di inno nazionale, o almeno di testo pubblico in alternativa alla tradizione non solo degli inni fascisti (per tutti Giovinezza) ma anche la Marcia Reale che è stato l’inno nazionale del Regno d’Italia dall’unificazione del Paese (1861) fino all’armistizio dell’8 settembre 1943, e nuovamente dalla liberazione di Roma (1944) alla caduta della monarchia sabauda (1946).

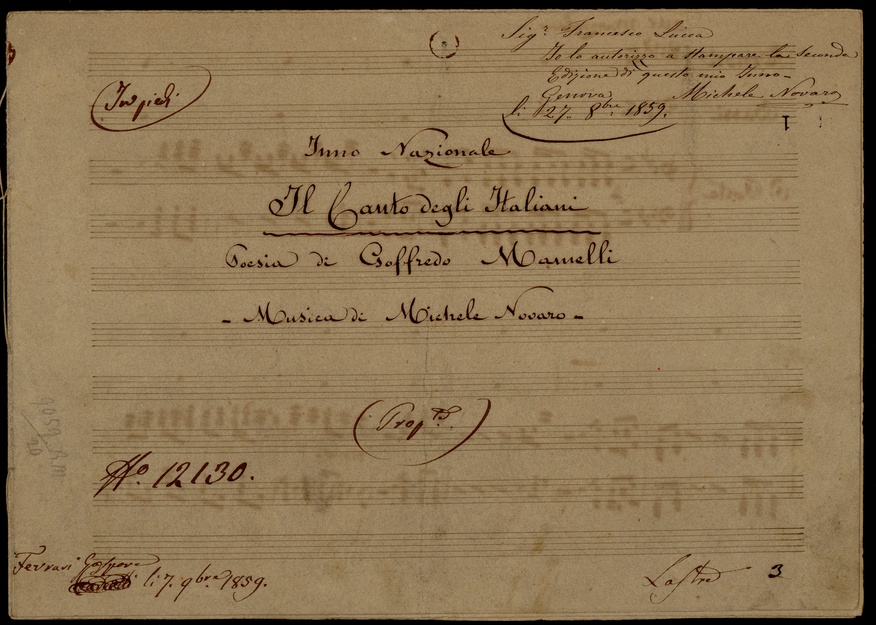

La storia della trasformazione del Canto degli Italiani, da inno provvisorio, quale è decretato nell’ottobre 1946 – fino alla sua ufficializzazione c, un viaggio storico che è durato settantuno anni.

Quella decisione diventa definitiva molto tempo dopo.

Nel 2006 è discusso nella Commissione affari costituzionali del Senato un disegno di legge che prevede l’adozione di un disciplinare circa il testo, la musica e le modalità di esecuzione dell’inno Fratelli d’Italia. Quel testo propone la modifica dell’art.12 della Costituzione italiana (fino ad allora il testo dell’art.12 della Costituzione italiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1948, recitava: “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali dio eguali dimensioni) con l’aggiunta del comma «L’inno della Repubblica è Fratelli d’Italia». Questo passaggio ufficialmente è approvato il 4 dicembre 2017 con la legge 2017/181 e entra in vigore il 30 dicembre 2017.

Ma questo lungo e tormentato percorso ci suggerisce anche altro.

Il Risorgimento è sempre rimasto conteso tra due territori: O l’appropriazione nazionalistica di una identità che andava celebrata e che cercava spazi di supremazia, o una storia fatta di confronto e di scontro con il nazionalismo che esclude, perché come obiettivo ha il senso di ricostruire un’idea di futuro che non sia solo celebrativo. In questo secondo caso il tema è il confronto con la propria sconfitta non per coltivare il culto del passato ola venerazione delle glorie, ma come patto di futuro.

Riguarda le volontà e la capacità di resistere.

C’è stata a lungo una solitudine dei risorgimentali che non voleva dire orgoglio, ma che era l’altra faccia della loro volontà di esserci, di non darla vinta, di fare. E, per questo, di non giacere all’ombra del mito dell’esilio costruito da Foscolo che lo sceglie per poter rimanere fedele al proprio progetto e non scendere a compromessi.

Intorno all’esilio il Foscolo fin dalla sua composizione A Zacinto ha richiamato il senso della irriducibilità, della volontà di non piegarsi. Un’immagine che Cattaneo non ha mancato di sottolineare nel momento più radicale della sua sconfitta politica, quando percepisce la fine della possibilità di invertire il senso di marcia del processo risorgimentale. Questa scena si consuma a Napoli nel settembre 1860. In quelle giornate scrive il suo elogio dell’esilio ritenendolo atto pubblico per il futuro. Dietro si presenta il tema di non soccombere. Un tema che costituisce parte rilevante della retorica risorgimentale e che ha una lunga storia del comportamento e delle convinzioni degli intellettuali italiani “contro”, anche nella storia dell’Italia unita.

A monte vi è il mito dell’irriducibilità dell’Alfieri (a partire dal suo saggio Sulla tirannide), che Foscolo eredita e sistematizza nella sua Lettera apologetica, e che ritorna poi nelle considerazioni che Mazzini propone nell’edizione degli scritti foscoliani inediti che pubblica a Londra nel 1844 a cui antepone un saggio che, per molti aspetti, costituisce un topos sia letterario, sia politico.

Un mito che è poi tornato in anni seguenti nella storia italiana, ma modificando statuto e presentandosi attraverso i panni del rifiuto, del disimpegno, della vacanza a cui si contrappongono quelli dell’esule come non sottomesso

In quest’ultima figura l’esilio non è allontanamento, ma è un fare i conti preliminari con la sconfitta e soprattutto non è un modo di fuggire alle proprie responsabilità. Non si va via perché si è migliori, ma per stabilire una tregua, o ritrovare la forza di ricominciare. Il Mameli che emerge non è lontano da questa condizione.

Potremmo chiederci quanto sia distante questa condizione da quella diffusa e vissuta da molti in questo nostro tempo.

«Non si viveva poi così bene in Italia? Non ci hanno lasciato cambiare niente. E allora… E allora gli ho detto.. Avete vinto voi, ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. Così gli ho detto.. e sono venuto qui.»

Sono le ultime parole che pronuncia il sergente Lorusso, interpretato da Diego Abatantuono in chiusura di Mediterraneo di Gabriele Salvatores cui segue il distico: «Dedicato a tutti coloro che stanno scappando».

Andarsene appunto non è disimpegnarsi. Invece, è dire non ci sto.

Mameli va in questa direzione, come Salvemini e come Carlo Rosselli. La sua riflessione nasce dalla stessa amarezza del sergente Lorusso. Per questo può parlare anche a noi e per noi, orfani di una religione civile e «a rischio cattura» da parte della nazione in salsa sovranista.

Devi fare login per commentare

Accedi