Musica

La musica bisestile. Giorno 7. Blur

Come e quando, in una bettola della Turingia, scoprimmo che i Blur fossero l’ultima band sopravvissuta al diluvio universale che ci aveva spogliati di tutta la muisca meravigliosa degli anni 60

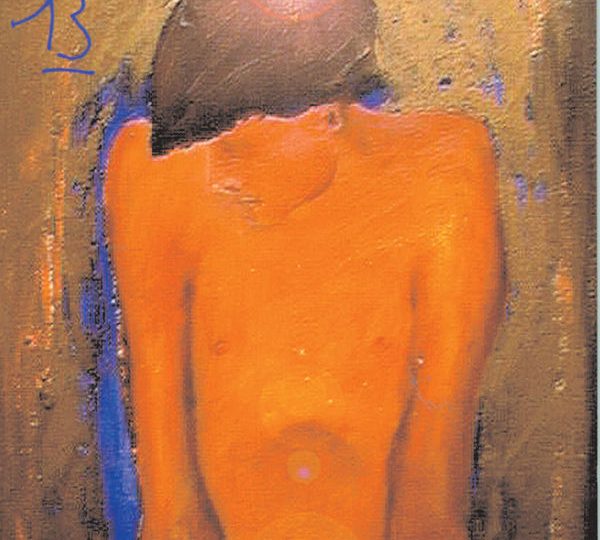

13

Andavo quasi tutte le notti a suonare, insieme ad una masnada di scomunicati, nella cantina del Liderlich, un locale all’inizio della Pergamentergasse, ad Erfurt, che aveva a disposizione degli ospiti sei chitarre, un pianoforte, un contrabbasso, una tromba e svariate percussioni. Arrivavamo verso la mezzanotte di venerdì e tornavamo a casa la mattina dopo, saltando la messa ed il meraviglioso mercato della Piazza del Duomo, per poi prendere un caffé al miglior bar della città, da Sebastian Hilgenfeld. Quando c’era un concerto importante, portavamo laggiù i musicisti che avevano voglia di tirar tardi, sicché al Liderlich ho suonato “The boxer” con i ragazzi di Motorpsycho, “Smoke on the water” con John Garcia dei Kyuss, tante canzoni nostalgiche degli anni 60 e 70 con chissà chi altro. Ogni tanto Joschi, il mitico proprietario di Woodstock, uno straordinario negozio di dischi che è ancora oggi trionfalmente aperto sulla Magdeburger Allée, veniva al Liderlich a proiettare un film. E ci portò un concerto dei Blur, che presentavano questo nuovo album. Altro che Oasis! Non li conoscevo, lo ammetto, e mi fecero schizzare il cervello fuori dalle orecchie, 70 minuti straordinari, che ci piacquero così tanto, che Joschi fu costretto a farcelo vedere due volte di fila, quel filmato. Ed alla fine un altro mito di Erfurt, Lutz Herbach, che da un milione di anni gestisce il pub Heartbeat sulla Gotthardstrasse, cominciò a far vedere i video dei Blur, tra le sue migliaia di pellicole introvabili degli Animals, dei Moody Blues, dei Love, di Frank Zappa, dei Creedence Clearwater Revival. Così ho imparato, attraverso quest’album, ad ammirare ed amare Graham Coxon e Damon Albarn.

Da quel momento in poi ho iniziato a cercar di capire chi fossero i Blur, pubblicizzati come gli eroi del britpop con una canzone primigenia, “She’s so high”, che avrebbe potuto tranquillamente essere una hit di Thunderclap Newman o dei Lemon Pipers ed essere stata registrata a Manchester negli anni precedenti alla carneficina del thatcherismo. Mi sono accorto che Graham Coxon fosse uno di questi bendetti figli d’Albione che, cresciuti con la musica tradizionale, portano con sé una scorta enorme di melodie stupende, e che se fosse nato 30 anni prima avrebbe potuto suonare con i Kinks, con i Beatles o con i Love. Un chitarrista così, dopo un po’ si stufa di fare la concorrenza a Oasis e Supergrass, ed ha bisogno di qualcosa di nuovo. Quel qualcosa è stato questo disco, “13”, in cui Albarn dimostra di aver scoperto l’esistenza del gospel, e Graham Coxon ha iniziato a giocare con i sequenzer ed ha iniziato a costruire melodie più raffinate, seguendo l’iter che, prima di lui, ha santificato (ai miei occhi) Al Stewart e Neil Finn dei Crowded House (ascoltate il suo “Try to whistle this”…). Questo cambiamento è iniziato quando i Blur hanno scelto come produttore Alan Partridge, il leader di una band che troverete su questa piccola enciclopedia musicale, chiamata XTC.

Damon Albarn e Graham Coxon avevano iniziato a litigare. Coxon aveva scoperto Stephen Malkmus dei Pavement e Beck, voleva uno sviluppo verso l’estetica indie americana, mentre Albarn se andava in Mali a registrare un disco di canti popolari insieme a musicisti tribali, e nel frattempo aveva iniziato a lavorare ai Gorillaz. Per questo motivo questo disco è unico, perché il segnale di una svolta necessaria, ancora poco più che immanente, ma anche il segnale della fine di una collaborazione artistica e di un’amicizia che erano stati alla base del successo di questa band che suonava insieme fin da quando erano ragazzini di nemmeno vent’anni. Sicché in questo disco si trova anche tantissimo materiale psichedelico mischiato al resto, ma tutt’altro che digerito. Per costruirlo i Blur erano andati a registrare a Reykjavik, sapendo che laggiù certa elettronica è molto più avanti, ma restano rozzi e sporchi, come dovrebbero essere ragazzetti di nemmeno 30 anni, come erano loro allora. La gioventù non è una malattia, è un dono che riceviamo in prestito e non facciamo mai in tempo a sfruttare fino in fondo.

Devi fare login per commentare

Accedi