Musica

Bowie, Eno e Berlino, la storia che gallery e playlist non raccontano

L’estate del 1976. Il treno che a Blonay sferraglia tra i vigneti, il castello dipinto da Courbet, la costa di Corsier-sur Vevey. È la zona che chiude a Est il Lago di Ginevra, intorno a Montreaux e al suo casinò. Un posto per pensionati o per star in cerca di privacy. Ci vive Charlie Chaplin, assieme alla moglie Oona O’Neill. Per il grande comico sono gli ultimi mesi di un’esistenza lunghissima. Un giorno i Chaplin assistono a un trasloco, in una delle ville confinanti con loro. Lì accanto abita Balthus, il pittore-vampiro, discreto e quasi invisibile, circondato da ragazze giovanissime e gatti, che servono intercambiabilmente da modelli. Un tipo border-line, d’accordo, ma non può essere lui ad aver provocato quel trambusto. Hai voglia a definirlo trasloco: sembra che il circo sia arrivato in paese. Sembra però che il nuovo vicino sia arrivato sin lì spinto dall’interesse per l’arte. Vuole imparare a dipingere, e ha deciso di studiare letteratura, per provare a scrivere la sua autobiografia. Con sé ha la moglie Angie e Zowie, il figlio di 5 anni. Ha 29 anni, ma sembra aver già vissuto più vite di tutti i gatti di Balthus. E la scelta di quel posto da pre-pensionato non è affatto casuale.

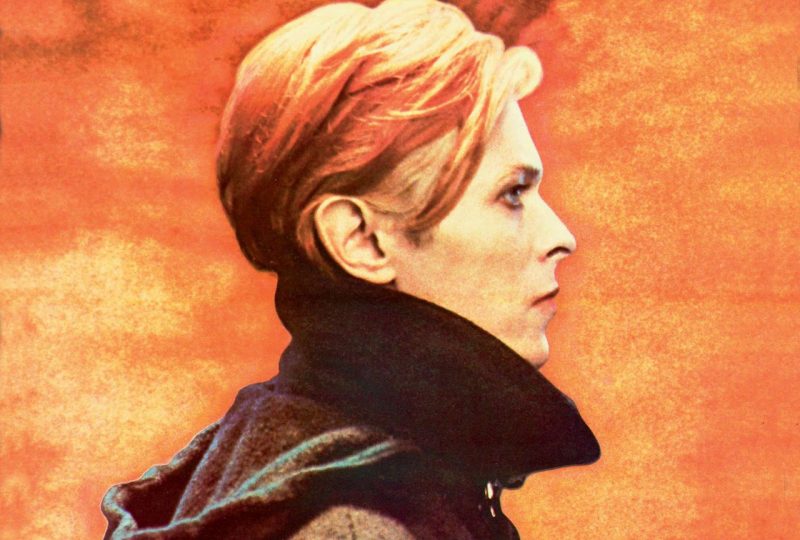

David Bowie in quei mesi è un uomo in fuga da qualche dozzina di problemi. Il primo si chiama cocaina, la musa occidentale di “Stations to Stations”, il suo album più esoterico e velleitario, infarcito di elementi di numerologia e del mito nebuloso del “Duca Bianco”, nuova incarnazione di una personalità ineffabile.

Il secondo è l’Isolar Tour, cominciato nel cuore dell’inverno americano a febbraio, tra le note di “Radioactivity” dei Kraftwerk e le immagini di “Un chien andalou” di Buñuel. Guardo le immagini del party che segue il concerto al Forum di Los Angeles, l’8 marzo. Ci sono Rod Stewart e l’attrice svedese Britt Ekland, Alice Cooper, Ringo Starr, Ray Bradbury, Linda Ronstadt, Carly Simon e il figlio del presidente Ford. Non avreste voglia anche voi di uno chalet?

David nelle settimane successive annulla diversi impegni. Ha concordato di apparire nel film “The eagle has landed”, nella parte di un ufficiale nazista. Ma il tour è troppo stressante, e decide di rinunciare alla parte, che viene data a Robert Duvall. In quegli stessi giorni, il 17 marzo, va in scena la premiere mondiale di “The man who fell to earth”, al Leicester Square Theatre. La critica è stupita dello spessore che Bowie è riuscito a dare a Thomas Jerome Newton, il personaggio creato da Walter Tevis. In platea ci sono Rick Wakeman, John Peel e Amanda Lear: è il momento “Dalì” del trasformismo di Bowie. Completi di alta sartoria, cappelli Fedora, mazzi di fiori. Due giorni dopo però il cantante e l’amico Iggy Pop vengono arrestati dopo uno show a Rochester: hanno offerto marijuana a due poliziotte della narcotici, scambiandole per groupie. Ad aprile il tour tocca la Germania. É il momento di nuove polemiche: a Berlino Bowie viene fotografato mentre accenna il saluto nazista davanti al luogo del bunker di Hitler e alla frontiera tra Russia e Polonia gli viene notificato il possesso di cimeli del Terzo Reich.

Il 26, durante una conferenza a Stoccolma, si lascia andare a dichiarazioni sulla necessità per il Regno Unito di un governo fascista. Questi episodi sono alla base dell’incidente che avviene il 2 maggio, al momento del suo arrivo a Victoria Station. Bowie deve attraversare la folla per salire sulla limousine che lo aspetta, e secondo le illazioni del New Musical Express, si lascia andare di nuovo al saluto nazista. Il tour per fortuna è agli sgoccioli, la seconda data di Parigi viene cancellata, e per le settimane successive sono schedulate le registrazioni dell’album di Iggy Pop, che vede David nelle vesti di produttore. La location è Chateau d’Herouville. L’occasione perfetta per “staccare” e immergersi in quelli che sono i veri interessi del musicista, facendo la spola tra lo studio nel Nord della Francia e la casa sul Lemano.

Mentre metto assieme questi ricordi, controllo le date e le cronologie, cercando di non sovrapporre verità e gossip, sul giradischi corre “Changesbowie”. È una delle tante compilation che hanno fatto il punto della sua carriera. Questa in particolare ha accompagnato i concerti del 1990, quando anche io sono andato a vedere il tour. Uno show consumato, molto professionale, troppo. Un “greatest hits” live, con nessun spazio lasciato all’improvvisazione. Seguo intanto il succedersi dei titoli dei giornali on line, l’uscita dei pezzi sui blog, le dichiarazioni su twitter. I coccodrilli somigliano tutti a gallery, le gallery a greatest hits, e in fondo è naturale, perché i greatest hits sono coccodrilli in vita, chi ama la musica li scansa come la peste.

E però la tentazione di considerare la morte di Bowie come la possibilità di riempirti le tasche di gettoni del juke box è irresistibile. “Quando se ne va uno così, quello che ti manca sono pezzi interi della tua vita, quelli topici, accompagnati dalla sua musica. I tuoi personalissimi anni Ottanta, che però, sono certo, sono come quelli di tante altre creature simili a te. Non ti manca David Bowie, perché per te è solo un volto sulla copertina di un disco… quello che senti è nostalgia di te, di com’eri e di come non sarai più…”, scrive l’amico Ivan Quaroni.

Alcune di queste canzoni non mi mancano oggi, perché le ascolto ancora tutti i giorni, come “Modern Love”, “Under Pressure” e “This is not America”. Altre riemergono, cercano di disporsi tra quelle che quotidianamente scorrono nelle cuffie quando si va a correre, in treno mentre mi sposto tra Roma e Milano, nelle banchine del metrò dove aspetto senza cercare di dar troppo nell’occhio col mio trolley, come chi è sempre nel posto sbagliato da una città all’altra. Station to Station.

Qualche anno fa, a una cena di Natale, mi è capitato di portare come regalo alla padrona di casa una di queste compilation che contengono l’opera omnia di Bowie. Non aperto, come spesso accade nella confusione delle feste, il mio pacchetto è rimasto lì, senza che nessuno se ne accorgesse. Il giorno dopo, in tarda mattinata, sul mio telefono cominciarono a comparire catene di messaggi concatenati, come di chi è preso da un attacco di grafomania all’inizio del weekend. Era la mia amica. Che mi ringraziava in lacrime, esattamente per gli stessi motivi di cui Ivan scrive oggi. Quel che ci manca, di cui abbiamo nostalgia, siamo noi stessi. Come non saremo più, a meno che qualcuno non azzecchi la canzone giusta, quella che sembra solo un altro gettone di juke box sfilato dalle tasche, e invece è una formidabile macchina del tempo.

É per questo che ho deciso di lasciar scorrere il disco, di ignorare per una volta i versi che canto ogni mattina.

I catch a paper boy

But things don’t really change

I’m standing in the wind

But I never wave bye-bye

O questi, che mi piacciono ancora di più

A little piece of you,

The little piece in me,

Will die

(this is not a miracle)

For this is not America

Far tacere insomma tutte queste voci, per tornare a quell’inizio di estate del 1976. Allontanare il corpo ancora caldo del ricordo, la restituzione delle storie parzialmente rimosse che rimontano con la morte, anche attraverso l’annotazione dei gesti sgradevoli che avevano preceduto quei mesi. Sotto la lente d’ingrandimento tutti sembriamo formiche, non giganti. Spegnere il giradischi e la sua compilation di singoli. E cavare invece dalla mia collezione di Cd tre titoli. “Low”, “Heroes” e “Lodger”.

Chateau d’Herouville, dicevamo. Iggy e Ziggy. Amici, forse amanti. Mai così distanti come quando sono divisi da un mixer. Il precedente è di quelli che restano nella storia del rock. “Raw Power”, il terzo disco degli Stooges. 1973. Iggy ha appena firmato per la Main Management di Bowie un contratto da solista. Ma chiede che la band venga riformata, si porta i fratelli Asheton in studio, produce in prima persona l’album e fa il missaggio. Alla MM ascoltano i nastri: su un canale sta la voce, sugli altri tutti gli altri strumenti. Non va bene, troppo garage, troppo caotico. Viene imposto allora un remix, e si concorda che sia Bowie in persona a farlo. Tutte le tracce tranne il singolo, “Search and Destroy”, in un solo pomeriggio. Un lavoro fatto con la mano sinistra. Il risultato è estremamente penalizzante, il suono proto-punk degli Stooges viene depotenziato, assimilato al glam. Anni dopo Iggy deciderà di rimettere mano a quelle canzoni, per l’ennesimo remixaggio, e sarà come rompere le catene a quei suoni svuotati e compressi.

Ma la storia del gusto non necessariamente ha un andamento rettilineo. Tra il ’73 e il ’76 sono accadute diverse cose che tirano verso la direzione di Bowie. Iggy vuole che il suo primo disco solista sia davvero qualcosa di diverso dagli Stooges. L’idea di David e del co-produttore Tony Visconti è che “The Idiot”, questo il titolo intenzionalmente Dostoevskijano dell’album, debba suonare più notturno e minimale. Non c’è traccia di rock. I demo si rincorrono da uno studio all’altro, i musicisti in studio non si incontrano mai. Gli abbozzi avvengono in Francia, già l’abbiamo detto. Phil Palmer mette mano alle parti di chitarra al Musicland di Monaco, Carlos Alomar, Denny Davis e George Murray aggiungono gli overdubs agli Hansa Studio 1 di Berlino.

https://www.youtube.com/watch?v=jWECePdrwW0

L’album uscirà nel ’77, e per Bowie è stato come far le prove generali per quello che ha in mente: una rifondazione della sua musica che parta dall’elettronica e dal krautrock. Bisogna allora cambiare di nuovo casa. Via dalla Svizzera-che però rimarrà per più di un decennio la residenza ufficiale dell’artista. Ci si sposta in Hauptstraße, a Schoeneberg. La piazza dove Kennedy nel ’63 ha pronunciato il discorso “Ich bin ein Berliner”,i viali lussuosi di Postdam, le session tra i caseggiati malfamati di Kreuzberg, in Köthener Straße, il piccolo appartamento condiviso con Iggy. E Brian Eno, che in Bassa Sassonia, a Forst, sta contemporaneamente lavorando con gli Harmonia a “Tracks and Traces”. Da un lato c’è insomma il vecchio glam rock britannico (Bowie) e il suo superamento (Eno). Dall’altro i tedeschi Cluster e Neu!, l’ala minimalista della kosmische musik tedesca.

Da qualche parte nella testa di David c’è l’intuizione che il suono di domani uscirà da quell’incontro, e quell’intuizione è “Low”. Tra i tanti motivi che possono aver trascinato Bowie a incidere a due passi dal Muro, dimenticate quelli esteriori, che pure contano, se è vero che tutta la prima parte della sua carriera è stata il tentativo di assimilare lo straniamento di scuola brechtiana dentro i modi del pop, la distanza tra musica e immagine, come misura e disvelamento del meccanismo illusione/disillusione che si compie in una canzone. La sostanza è che proprio nel luogo in cui la storia d’Europa smette di essere materia di dissertazioni estetiche da dopo show e si reincarna nel suo dramma, Bowie trova il modo di uscirne per sposare un suono che non ha più storia, melodia e baricentro, e la composizione diventa un processo astrattivo. Come Eno aveva già fatto in “Before and After Science” e “Another Green World”.

C’è un passaporto per le stelle nei solchi di “Low”. Qualcosa capace di emancipare David da tutte le gallery che sintetizzano il suo trasformismo, dalla necessità di cambiare continuamente per sentirsi vivo, dal desiderio compulsivo di sentire tutte le sue canzoni assieme facendo finta che la sua musica sia un sola canzone, la sua opera un solo ritratto. Che sia stato, invece di limitarsi a fare da cantastorie per una favola che ha protagonisti sempre diversi. Dentro a “Low”, l’affabulatore può finalmente tacere, il racconto farsi sguardo, la girandola di maschere lasciare posto a un’infilata di edifici. Un luogo e un mood, invece di una canzone. Geografia, non più storia.

Non durerà a lungo. La celebrata trilogia di Berlino è, a sentirla senza aver riverenza per i luoghi comuni, a dir tanto un dittico. “Lodger” (1978), che pure avrà da dire cose epocali, a partire dall’asserzione “I am a D.J., I am what I play”, è già tutt’altra cosa, il personaggio ha ripreso il sopravvento.

https://www.youtube.com/watch?v=QgPUxjQOk-w

“Heroes” è invece ancora un oggetto poco afferrabile, non riesci a piegarlo da una sola parte. É attraversato dalle chitarre di Robert Fripp. Sulla carta, difficile immaginare qualcuno di più inattuale: l’ex leader dei King Crimson non prendeva in mano una chitarra da tre anni. In realtà, la scelta si rivelerà perfetta nel non dare riferimenti all’ascoltatore. Non ci sono coordinate da seguire, mentre procedono le canzoni sembrano perdere pezzi. Chi dice che riflettono lo zeitgeist della Guerra Fredda in fondo non fa ripetere un cliché, che fa fatica ad adattarsi persino alla title-track. La seconda facciata dell’album, è un salto nel vuoto, con strumentali come “Sense of Doubt” e “Neuköln” che mettono in crisi i critici musicali dell’epoca: il New Musical Express definirà queste tracce come “Gli ultimi pensieri di Harry Lime prima di morire nelle fogne”, chiamando in causa Orson Welles e Il Terzo Uomo.

In realtà la coda di “Heroes” ha molto più a che fare con l’interesse per la pittura di “Die Brucke” e i lunghi pomeriggi trascorsi nei musei di Dahlem, a osservare i quadri di Heckel, Kirchner, Nolde e Schmidt-Rottluff.

Credo che il tempo ci dirà-in fondo lo sappiamo già-che Bowie è stato un artista totale, in cui la musica e la parte visuale sono difficilmente separabili, così come la vita dall’opera. Quello che a volte sfugge è la sua visione delle cose, la maniera in cui l’uomo guarda il mondo. La sua produzione pittorica, così scarna e dimessa, fa un po’ a pugni con l’immagine pubblica, e però somiglia abbastanza ai dischi berlinesi.

1978, acrilico su tela,

78.8 x 78.8 cm

Il segreto del pop è mettere al centro la propria faccia, perché ciascuno possa scambiarla con la sua, e viverlo. La morte, questa cancellazione del viso che stava in copertina, ci lascia senza l’immagine, soli, privi della parte di noi stessi che ha vissuto lì dentro. Non resta che ribaltare lo sguardo, tornare a guardare fuori dalla finestra. Warszawa, Neuköln, è tutto ancora lì. Intatto.

Devi fare login per commentare

Accedi