Musei

Il Museo delle Culture di Milano è deragliato sulla casa di Barbie

“See you after summer”: era inizio agosto e Milano si è riempita di curiosi manifesti. Annunciavano una mostra dedicata a Barbie, a partire dal 28 ottobre, presso il Mudec, il Museo della Culture di via Tortona. E ricordavano vagamente la canzone degli Acqua, “Barbie Girl”, che nell’estate del 1997 irrideva la storia d’amore tra la bambola incarnazione dell’immaginario wasp più plasticoso e Ken, l’omologo maschile con il braccio azionabile grazie a un pulsante dietro la schiena. Simili i colori bubblegum pop del video, che procurò persino una vertenza legale tra la Mattel e la Mca, casa discografica della band danese, accusata di aver violato la proprietà del marchio, trasformando la bambola rassicurante-doll creata da Ruth Handler in un oggetto sexy.

Cercateli adesso, i manifesti della mostra. Il titolo “Barbie – The Icon” tradisce l’intenzione “corporate” dell’operazione: una celebrazione in grande stile, quale forse non ti aspetteresti di veder collocata in un luogo che è stato concepito per diventare la casa museale della multiculturalità. Persino a Zagarolo, la cittadina dell’Ultimo Tango con Franco Franchi, erano stati un po’ più misurati ed accorti, allorché nel 2007 il Museo del Giocattolo locale ospitò la mostra “Barbie: una bambola in carriera tra fantasia e omologazione”.

Al Mudec invece non hanno avuto troppi retropensieri, sposando un’iniziativa vistosamente fuori traccia rispetto al profilo scientifico di un polo multidisciplinare dedicato alle culture del mondo, concepito nei lontani Anni Novanta per ospitare le raccolte civiche di etnografia.

Venticinque anni di gestazione, un contesto economico e sociale mutato radicalmente, una nuova stagione politica hanno determinato indubbiamente più di una difficoltà nel mettere a fuoco l’identità della nuova istituzione. E va detto che al Mudec viene sperimentato anche un nuovo modello di governance, con una cogestione pubblico-privato che nelle intenzioni dovrebbe far fronte alla contrazione delle risorse, con il Comune di Milano chiamato a garantire il rigore scientifico e 24 Ore Cultura (controllata del gruppo Il Sole 24 Ore) a rimpinguare il botteghino con iniziative in grado di attirare un pubblico non necessariamente di addetti ai lavori. Ma la sensazione è che la start up del Mudec sia a forte rischio di deragliamento.

Lasciamo da parte le polemiche relative al completamento della struttura immaginata da David Chipperfield, la scarsa qualità di alcuni materiali utilizzati, i ritardi e l’approssimazione nei lavori, che hanno scatenato le proteste dell’architetto britannico, sino al disconoscimento di un esito che resta comunque molto interessante, con quella piazza centrale coperta che si presta a diventare un simbolo molto forte delle intenzioni fondative del Mudec, come luogo d’incontro tra le culture e di inclusione (ricordiamo che nell’area ex Ansaldo è stata collocata anche la sede del Forum affidato all’Associazione Città Mondo e che sempre qui è ospitata una biblioteca dedicata ad arte e cultura etnografica, con oltre 40mila volumi). Il problema è che quanto avvenuto dopo la conclusione dell’opera appare in perfetta continuità con quell’assenza di una visione precisa che ha portato i tempi di completamento dell’architettura di Chipperfield a prolungarsi oltre ogni ipotesi ragionevole. “Habemus Mudec”, insomma, ma l’idea germinale di Museo delle Culture è stata sostituita da quella, più facile da mandare a regime, di un contenitore polifunzionale che può ospitare tutto e il contrario di tutto. Divenendo il sintomo dell’ennesima stagione milanese in cui la politica non è riuscita a elaborare un pensiero coerente sul palinsesto di consumi culturali da organizzare attorno alle istituzioni museali.

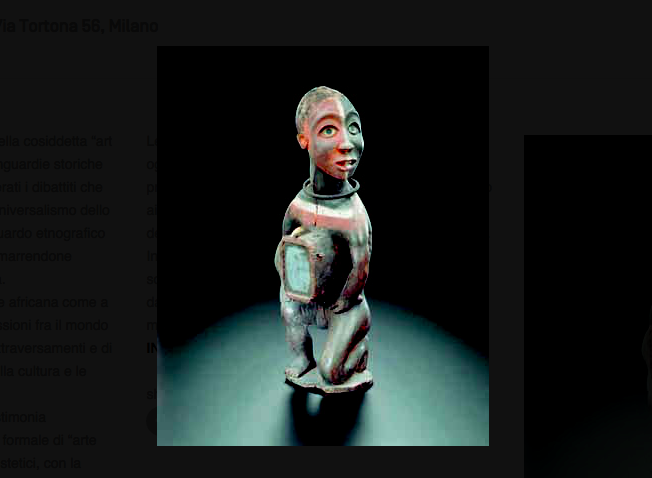

La mostra d’apertura, “Africa-Terra degli Spiriti”, ha visto per la prima volta in Italia convocati in un luogo solo un numero così cospicuo di testimonianze di arte tradizionale africana. «Ci sono pezzi che aspetto di vedere da tutta la vita», confida un antiquario milanese. «Per trovare qualcosa di simile ti dovresti fare il giro dei musei etnografici di mezza Europa». E sia. Se però poi le testimonianze vengono stipate in pochi stanzoni bui, senza alcun apparato, con un allestimento pretestuoso che ambisce a ricostruire un’atmosfera (con tanto di sonorizzazione degli ambienti effettuata ricorrendo ai suoni della natura dell’Africa Nera), l’intenzione di far parlare una cultura viene schiacciata dentro la prospettiva occidentale, con il risultato paradossale di generare uno sguardo “neo-primitivista” o, peggio, “neo-colonialista”, sensibile più all’effetto-meraviglia (e non a caso il dispositivo di mostra evoca continuamente quello della Wunderkammer) che alla necessità di spiegare cosa si stia vedendo.

Scultura africana esposta al Mudec di Milano

Anche la seconda rassegna, “Mondi a Milano”, soffriva di questo stesso ribaltamento del piano: non una cultura che si racconta, ma una ricognizione storica sulle nostre narrazioni delle altre culture. Ed è inevitabile che insistendo il focus della mostra sulle kermesse di arti industriali nella seconda metà dell’Ottocento, così come sulle Esposizioni Universali, sino alla loro riformulazione nelle Biennali e Triennali degli anni Venti e Trenta, ne uscisse nuovamente un affresco tardo-colonialista, privo per di più della presa di distanza elementare che chiunque si aspetterebbe nell’affrontare una materia come questa, quasi che il desiderio di riprodurre nella maniera più verosimile lo sguardo sulle culture extraeuropee avesse prodotto una rimozione dello scarto tra rappresentazione e realtà storica.

Una coincidenza prodotta dai temi delle prime mostre, o un’intenzione curatoriale? Unitamente a “Barbie-The Icon”, nelle prossime settimane verranno aperte due monografiche. La prima, intitolata “A beautiful confluence” ripercorre il rapporto tra gli astrattisti Anni e Josef Albers e L’America Latina. Nella presentazione della mostra si legge: “un’occasione per approfondire l’incontro con due straordinari artisti del Novecento, la cui visione dell’arte indigena americana è molto simile a quella di alcuni collezionisti che hanno fatto la storia del museo”. Al di là del fatto che fatto che non è chiaro cosa s’intenda per “storia del museo”, la parola chiave è “visione”. Quel che interessa non è dunque la materia, ma l’immaginario.

Ma Mudec è nato per essere snodo e avamposto del multiculturalismo, o per indagare la storia interiore dell’etnografia occidentale? È quest’equivoco a produrre quella sensazione che tutto nella struttura concepita da Chipperfield sia “fuori scala” rispetto agli oggetti esposti (o viceversa). Sensazione che, temo, sarà amplificata allorché verrà aperta anche la collezione permanente, che doveva costituire il cuore del progetto, e invece è diventata già una risorsa suddivisa tra una sezione sempre accessibile e un’altra visitabile solo su appuntamento, dunque un deposito.

Il ridisegno dell’ex Area Ansaldo è con evidenza pensato per essere attraversato da un flusso vivo di genti, colori, espressioni diverse. Le mostre invece riportano sistematicamente le lancette della storia al momento dell’epifania di queste culture, restituendocele come reperto. E non a caso “Africa” immersa nelle tenebre, quasi lo spettatore dovesse entrare in una cripta: cum mortuis in lingua mortua. Per il colore e la luce c’è pur sempre Barbie.

A conferma di una prospettiva da cui non si esce, il 28 ottobre viene inaugurata anche “Gauguin, racconti dal paradiso”. Quale evidenza più forte del fatto che che il mondo extraeuropeo sia ridotto a mera consistenza oggettuale, che esporre in questa sede i lavori del pittore francese innamorato della Polinesia, trattando artefatti originali e immagini documentarie solo perché costituiscono le fonti figurative dell’artista? Che idea si faranno gli italiani e i milanesi di seconda generazione vedendo le loro culture di provenienza rappresentate solo attraverso una prospettiva deformante? Dov’è relegata la loro identità, se non riconosciamo loro la dignità di una visione sulla propria storia, e ci neghiamo l’opportunità di conoscerla?

Se future iniziative, come le monografiche che verranno dedicate a Mirò, Frida Kahlo e Basquiat non fanno che consolidare l’idea dell’assenza di una riflessione profonda su cosa doveva essere il Mudec, si apre anche un problema di duplicazione dei contenitori, perché probabilmente a Milano servono molte cose ma non una sede museale che faccia concorrenza a Palazzo Reale proponendo lo stesso tipo di mostre, con al più un taglio vagamente esotico. Bisogna allora tornare a una delle questioni a cui abbiamo accennato in precedenza, quella della governance.

Il Comune di Milano inizialmente non ha voluto – o in tempi di contrazione delle risorse non ha potuto – destinare al Mudec un direttore dedicato. È stata trovata una soluzione che garantisse la copertura del ruolo, affidando il compito a Marina Puglisi, che guidava il Museo del Novecento. E quando questa ha lasciato l’incarico relativo a Palazzo dell’Arengario, in via Tortona è arrivata Anna Maria Maggiore, già nella direzione centrale Musei. È troppo presto per valutare se e come saprà raddrizzare i numeri iniziali, non certo memorabili (meno di 400 presenze al giorno), ponendo nel contempo un argine all’“estroversione” di 24 Ore Cultura. Che da parte sua ha messo in squadra professionalità che vengono dal mondo della produzione di mostre di grandi numeri. Abituate a ragionare per obbiettivi di botteghino, dunque. Anche perché la scommessa che è stata fatta in via Monte Rosa sul Mudec non è da poco, e abbraccia anche la gestione dei servizi aggiuntivi, quelli su cui è possibile marginare di più, sempre che l’accesso di pubblico sia alto.

Esiste infine una questione di “distretto”. La conversione dell’ex Ansaldo è storicamente in forte ritardo rispetto alle trasformazioni attraversate in questi anni da Zona Tortona. Oggi è evidente che la convivenza con la vocazione sempre più spinta verso la moda, e il parziale depauperamento delle esperienze legate al design, pongono il Mudec nella necessità di non essere insensibili alle richieste che provengono o proverranno dall’industria del fashion. Alcune scelte di posizionamento (la ristorazione affidata a Giacomo, già concessionario per Palazzo Reale e il Museo del Novecento, ma anche gli store) vanno già in questa direzione. Di contro, a oggi è tutto da verificare l’appeal di un polo espositivo così decentrato rispetto alle abitudini dei milanesi. Il calore con cui la città ha accolto un’altra start-up degli ultimi mesi, quello della Fondazione Prada, fa pensare che ci sia spazio anche per una struttura dislocata a poca distanza da Porta Genova. Ma, al di là del tema della gratuità, non va dimenticato il flop della Fondazione Pomodoro, che sorgeva a pochi passi dal Mudec, e che pure aveva proposto una sequenza iniziale di monografiche di grande rigore.

Una strategia basata su grandi mostre generaliste pone all’amministrazione che verrà eletta nel 2016 la necessità di ridefinire mission e obbiettivi economici del Museo di via Tortona, unitamente all’interrogativo relativo all’opportunità di proseguire un’esperienza di cogestione pubblico-privato che in pochi mesi ha portato a snaturare il lavoro costruito con infinita pazienza in più di un ventennio. Prima che si cominci a dire che come “Barbie Girl” anche il Mudec ha ballato una sola estate, e per di più al ritmo di una canzone banalotta e già sentita.

* * *

Le foto del Mudec sono tratte dall’account Flickr del Comune di Milano

Devi fare login per commentare

Accedi