Letteratura

Uniti ed eternamente separati

Una riflessione su: Han Kang, L’ora di Greco, trad. it. di Lia Iovenitti, Adelphi, Milano 2023

L’ora di greco della scrittrice coreana premio Nobel 2024 Han Kang è un libro costruito su paradossi, abbagli e intermittenze di senso disposte su una vicenda scarna di eventi. Il tessuto narrativo è ridotto al minimo con un linguaggio scabro e, al contempo, poetico.

La traduzione diretta dal coreano di Lia Iovenitti, a differenza di altri romanzi della Kang resi in italiano dall’inglese, lascia intravedere l’elegante lavoro di emersione di parole straniere e remote. L’atmosfera nelle pagine ci fa sentire che la versione italiana è appropriata; percepiamo i passi sicuri della traduttrice rabdomante, capace di planare dal coreano al greco antico fino all’italiano per restituirci una traduzione sensibile e quanto più prossima alla voce originale.

Il primo accesso sul romanzo ci conduce in una scrittura asciutta, a tratti sovrabbondante per l’estrema esiguità che rimanda a un altrove, tenendoci appesi al filo delle parole; chi legge viene introdotto in presa diretta entro un’operazione funambolica tra scrittura e pensiero. Tutto ciò esige un lettore artista, capace di completare la trama di un romanzo i cui fatti sono immagini, l’intreccio figure, mentre il protagonista della vicenda è, probabilmente, il linguaggio stesso.

Il plot del libro è liminale. Ci troviamo di fronte a un professore di greco antico e a una donna di Seoul, separata e madre di un bambino, che frequenta le sue lezioni.

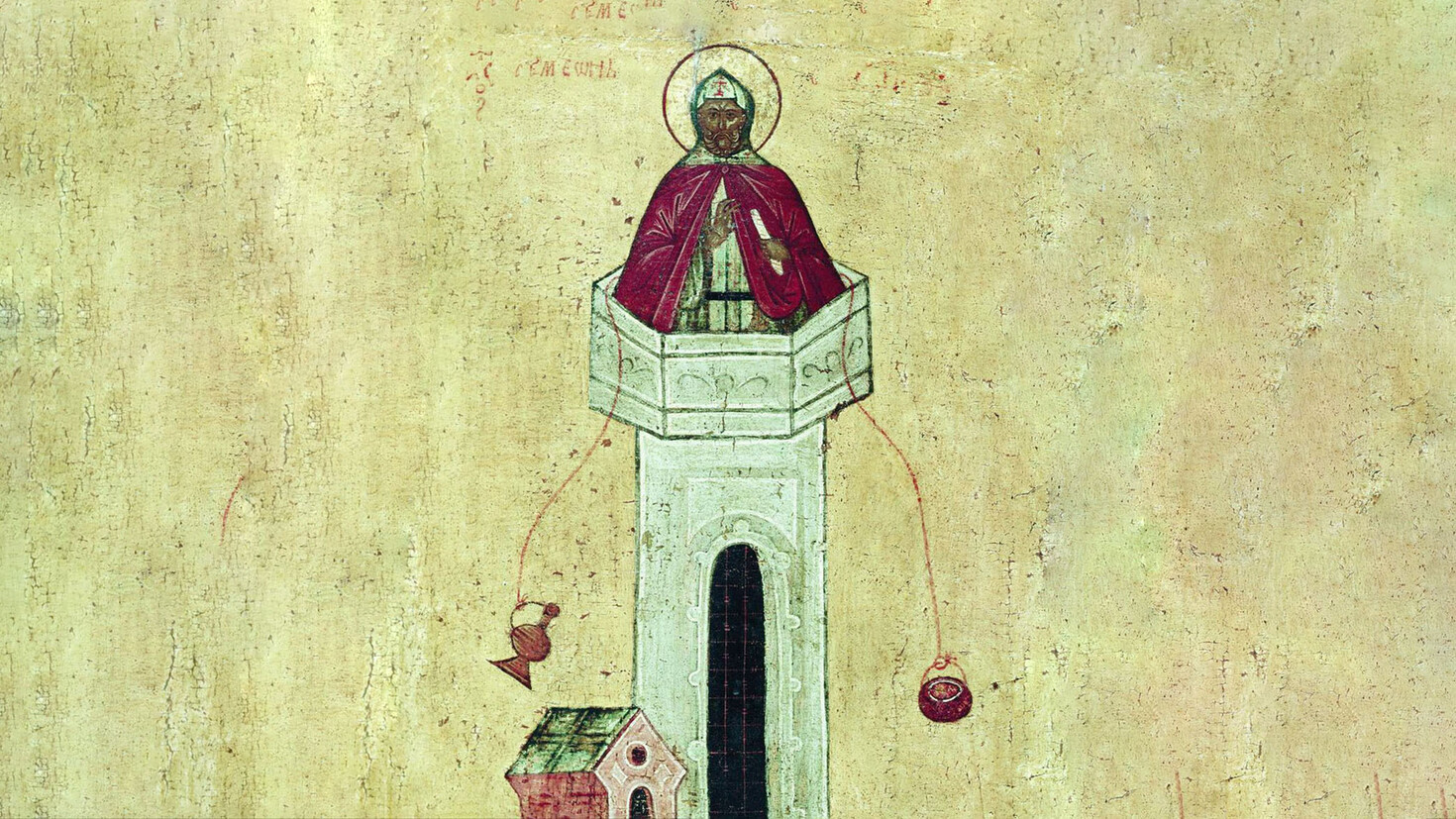

La studentessa, per cause inspiegabili dai medici, non può parlare. L’afasia della protagonista le impedisce persino di emettere suoni dalla bocca. Per ritrovare la sua voce lei sceglie di affondare in questa perdita con la lama chirurgica del filologo, portandosi fino all’origine del linguaggio, l’archè di una lingua antica e sostanziale.

Specularmente il professore di greco torna in Corea dalla Germania, lasciando la famiglia emigrata anni prima, per insegnare la lingua nella quale da ragazzo aveva trovato una sponda tra il tedesco e il coreano. In fondo anche l’insegnante, come l’alunna, cerca la sua voce. Ma c’è dell’altro che lo riguarda: l’uomo non ci vede quasi più per una malattia genetica che lo porterà alla cecità completa.

Stando alle loro menomazioni sensoriali, i due rischiano di essere inaccessibili l’uno per l’altra. Anche perché, in un primo momento, al professore questa signora silenziosa e distante ricorda il suo primo amore, una ragazza sordomuta conosciuta in Germania.

La coppia si trova in una contiguità che li appaia mentre li separa, sostando tra la vista messa in pericolo nell’insegnante e il silenzio dell’alunna senza voce. Teoria (dal greco theoréo, guardo, osservo) e suono ricadono ai due corni della lingua, ne sono la forma, come l’immagine e l’articolazione racchiusi nell’alfabeto. Non vedere e non parlare contemporaneamente porta il linguaggio sul limite dell’incomunicabilità, mette a repentaglio il suo codice. La vicenda del professore di greco e della studentessa si rifrange sulle certezze dei parlanti ordinari, aprendo un varco sulla complessità degli idiomi simultaneamente fragili e inattaccabili.

Perdere la voce o non poter leggere sono, di fatto, esperienze sconvolgenti che digradano nel cono d’ombra del dire originario, il quale resta inafferrabile e arcano: Ogni volta che stava per pronunciare una frase ne sentiva battere il cuore antico (Ibidem, p. 143).

Come in un gioco di specchi, le rispettive vite si illuminano a vicenda. L’incontro tra la studentessa e il professore culmina con un climax narrativo, una rovinosa caduta del docente catalizzatrice di un avvicinamento prima solo sfiorato.

Nell’urgenza di cura i due collidono, facendo precipitare le rispettive barriere per calarsi al fondo della loro irreperibilità emotiva e uscirne più vivi. Il colombario di parole profonde del greco antico si profila come strumento di una catabasi.

La discesa li porta nel silenzio; il greco difatti è una lingua morta, non viene più parlata a voce alta. Grazie alla sua quiescenza esso riposa al di là della comunicazione tra parlanti e i lemmi fioriscono come immagini, poesia. Non a caso la studentessa scrive componimenti in greco antico in un passaggio del romanzo.

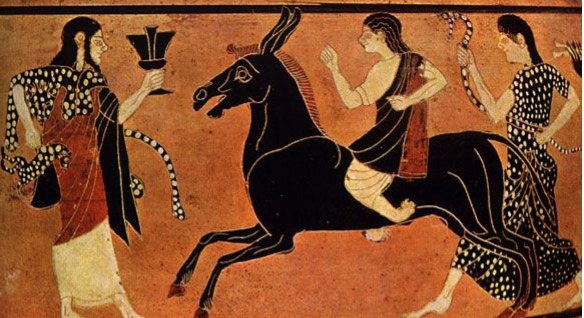

Kang ci catapulta nella lallazione greca, nell’infanzia dell’umanità, facendo riferimento a tanti classici antichi e moderni del pensiero occidentale con una maestria che le sue origini orientali cingono in un nodo raffinato, runico. I rimandi sono innumerevoli e molto fecondi; reperiamo, tra gli altri, Platone, Socrate, Aristotele, Calderon De la Barca, Borges insieme a tanti altri rinvii impliciti.

La prima pagina de L’ora di greco si apre proprio con una frase: “C’era una spada tra noi”. Sono le parole che l’argentino Jorge Luis Borges, ipovedente grave come il nostro professore di greco, aveva affidato alla moglie prima di morire per iscriverle sulla sua lapide. Collocandosi in apertura del romanzo, queste parole riflettono la condizione esistenziale del protagonista tramite una potente agnizione.

L’uomo e la donna di Kang sono infatti uniti ed eternamente separati (Ibidem, p.157) come se qualcosa li tenesse staccati a forza, eppure appaiono come porzioni perfette di una stessa prensione metafisica del mondo.

La lama dell’epitaffio borgesiano dirime le loro mutilazioni risplendenti convocando il linguaggio e il silenzio, la visione e la voce, l’immagine e il concetto alla corte dell’eros della parola. Come accessi difformi di una stessa via, l’amore taglia l’uomo e la donna a guisa di diamanti inespugnabili, separandone le perfezioni e amplificandone la potenza.

Attraverso il greco antico la lingua si biforca in maschio e femmina, voce e visione, gioia e dolore. Kang riaffonda in questo bagno primordiale veicolando l’alfabeto originario degli inizi nella grande letteratura.

https://www.adelphi.it/libro/9788845938337

Devi fare login per commentare

Accedi