Letteratura

Una vita come tante, Hanya Yanagihara | Quanto può sopportare un lettore?

“A Little Life“, “Una vita come tante“, è uscito nel 2015 negli Stati Uniti per Doubleday e in Italia tradotto da Sellerio (traduzione di Luca Briasco) nel 2016.

L’autrice, Hanya Yanagihara, giornalista americana di origine hawaiana, vive a New York e ha all’attivo un solo altro romanzo, “The People in the Trees”, scritto in 18 anni. La stesura di “A Little Life“, invece, è durata 18 mesi: la sera, ogni sera, dalle nove a mezzanotte e nei fine settimana.

Yanagihara, che ha lavorato per Condé Nast’s Traveller, oggi è Editor a T: The New York Times Style Magazine.

“A Little Life” è un caso editoriale, prima di tutto perché è un best seller (oltre 300mila copie vendute nel primo anno), perché è stato nominato e/o ha vinto diversi importanti premi letterari – tra cui la nomination Man Booker Prize, il National Book Award e il Kirkus Prize – perché i suoi lettori sono letteralmente impazziti (i racconti di notti di lacrime non si contano) e, perché ha uno dei pochi voti che oggi davvero hanno un peso, ci ricorda GQ – che ha già stilato una rosa di attori che potrebbero interpretarne i personaggi – ben 4,2 stelle (su 5) su Amazon.

E’ stato definito uno dei migliori libri dell’anno dal New York Times, dal Guardian, The Wall Street Journal («Hanya Yanagihara’s second book announces her as a major American novelist») e dal Washington Post («A witness to human suffering pushed to its limits, drawn in extraordinary detail by incantatory prose»).

La critica forse più entusiasta e autorevole è quella sul New Yorker da parte di Jon Michaud: «Yanagihara’s novel can also drive you mad, consume you and take over your life (…) “A Little Life” feels elemental, irreducible—and, dark and disturbing though it is, there is beauty in it».

La storia è quasi banale: New York, quattro amici che si conoscono al college, la loro vita raccontata dalla giovinezza all’età adulta. Malcom, un architetto, J.B. un artista figurativo, Willem un cameriere che vuole fare l’attore e Jude, un avvocato. Il tempo della storia è oggi, un oggi che non è il 2015, ma potrebbe, così come potrebbe essere il 1999 o il 2040: non ci sono riferimenti storici né politici; ci sono sì i cellulari, gli sms, le mail, non vengono mai nominati i social network.

A non essere banale – ed è la prima evidenza durante la lettura – è il modo in cui Yanagihara entra, prepotentemente, nell’intimo, come sceglie di raccontare l’intreccio della relazione tra i quattro amici, delle loro relazioni: “A Little Life” è soprattutto un libro sull’amicizia, una storia che dà a questa relazione uno spazio di autorevolezza che rimpiazza – e ingloba – l’amore “romantico”. L’amicizia è il rapporto fondante e fondamentale del senso dell’esistenza, il perno che ne struttura la storia («another way of adulthood», dice l’autrice). I quattro protagonisti strutturano le loro vite – le rispettive storie, le scelte lavorative e abitative – intorno alla presenza o all’assenza degli altri amici.

L’amicizia raccontata da Yanagihara è famiglia, amore, responsabilità, libertà, condivisione, sostegno, silenzio, benevolenza, sesso:

«You won’t understand what I mean now, but someday you will: the only trick of friendship, I think, is to find people who are better than you are—not smarter, not cooler, but kinder, and more generous, and more forgiving—and then to appreciate them for what they can teach you, and to try to listen to them when they tell you something about yourself, no matter how bad—or good—it might be, and to trust them, which is the hardest thing of all. But the best, as well.»

«Why wasn’t friendship as good as a relationship? Why wasn’t it even better? It was two people who remained together, day after day, bound not by sex or physical attraction or money or children or property, but only by the shared agreement to keep going, the mutual dedication to a union that could never be codified.»

Ancora, cosa non meno banale, è il racconto dell’amicizia tra uomini, messo su un piano di intimità inusuale. Yanagihara entra dentro ogni personaggio, entra nello sguardo che i protagonisti portano su di sé e in quello – attento, rispettoso, carico di questioni – che entra nell’intimità dell’altro. L’approccio ai personaggi è pieno di riflessioni puntuali, personali, di sfumature —semplici come lo stupore e complesse come l’insoddisfazione — che creano caratteri estremamente ben definiti.

Ma l’approccio, quasi costante, del racconto di Yanagihara, è lo sguardo sull’altro: la conoscenza, la comprensione, l’accoglienza passano da un’attenzione – continua, intensa, giusta, goffa, eccessiva, violenta, distante e vicina – dei personaggi sulle reciproche vite.

Al di là dei cliché lo sguardo che racconta, la presenza dell’autore è chiaramente e fortemente – forse anche banalmente – “femminile”. Se infatti non è difficile immaginare quattro uomini così profondamente legati da affetto, rispetto, timore, amore, stima e tenerezza, un po’ più difficile – meno possibile? – è che tutti abbiano un’attenzione così analitica l’uno sull’altro. In un’intervista alla Kirkus Reviews, Yanagihara dice che spesso quando ascolta i suoi amici maschi parlare, trova che abbiano difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e a descriverle, come se agli uomini fosse stata data una «ridotta rosa di emozioni». Nel mondo che ha creato in “A little Life” – un mondo quasi esclusivamente maschile: non ci sono personaggi femminili significativi né degni dell’attenzione dell’autrice – gli uomini non solamente sono messi di fronte alle loro emozioni: le guardano, le sfidano, le affrontano, le analizzano.

“A Little Life” è stato anche definito un libro sull’omosessualità: se indubbiamente le uniche relazioni portanti sono quelle tra uomini (c’è la storia di Harold, un professore universitario che diventa un personaggio fondamentale, e delle sue mogli, ma sono di contorno; stessa cosa per le fidanzate di Willem) l’omosessualità pare però solamente funzionale: quello che interessa all’autrice è il rapporto – e la profondità dello stesso – che si instaura, non il genere.

“A Little Life” è anche, fortemente, volutamente, un libro sul trauma e sul suo – eventuale, possibile – superamento che avviene – se può avvenire – nell’incontro.

Il centro della storia diventa Jude St. Francis, il personaggio dei quattro del quale si sa meno, ma del quale si intuisce un passato doloroso che tarda diverse centinaia di pagine ad affiorare – “A Little Life” ampiamente supera le 700 pagine nella versione in lingua inglese, le mille in quella italiana. Jude è indefinibile: non gli si può attribuire una razza, una provenienza, nulla si sa della sua famiglia – si intuisce rapidamente che non esiste – nulla si sa del suo corpo, perennemente nascosto, invalidato, mutilato.

E quando si manifesta, la storia di Jude, è un pugno sullo sterno: arriva a pezzi, a graffi, a flashback, a domande trattenute, sussurrate, spalmata su altrettante centinaia di pagine. Il suo passato è fuori dalla “norma” della perversione, oltre il dolore. Ad ogni strato aggiunto si passa una soglia: non siamo nell’ordine del credibile, ma in quello di un assurdo possibile.

La storia di Jude, cercando di circumnavigare lo spoiler, è la negazione della possibilità stessa di esistenza. Esagerata, sbavata, brutale: gli abusi subiti sarebbero troppi per almeno cinque vite. Yanagihara resta nell’ordine della possibilità, certamente, ma di possibilità dove al fato viene richiesta una sadica, grottesca – e a anche, a tratti, ridicola – volontà.

La colpa, completamente libera dall’idea di peccato, al centro della vita di Jude. Il dolore – enorme, nero, infinito, spietato, totale, totalizzante, accecante – accettato come un destino, accolto come un talento. Una vita come tante, una vita spezzata: ci sono meccanismi che non si possono riparare. L’emulazione alla base dell’azione è completamente assente nella vita del protagonista che, nonostante le infinite conferme, attende sempre l’ultima, che è sempre la penultima di una successiva che potrebbe dare la risposta cercata: “Posso veramente essere amato per quello che sono?”. C’è il trauma, i segni che porta, i fantasmi che trasporta e ripropone; dall’altro lato l’amore, che a tentoni, a tentativi, tampona.

Una violenza brutale. Il primo paragone – stilistico – che mi ha attraversato la mente è il racconto della violenza di Ágota Kristóf ne Trilogia della città di K., o ancora, le torture inflitte da Patrick Bateman in American Psycho (Bret Easton Ellis). Michaud sul New Yorker paragona gli abusi raccontati da Yanigihara a quelli evocati in Lolita da Nabokov o a quelli di Emma Donoghue in “Stanza, letto, armadio, specchio“. Se però nei primi due la violenza è “silenziata”, quella subita da Jude non viene trattenuta, viene, al contrario, fatta esplodere. Il punto di vista, inoltre è sempre e solo quello della vittima.

In più l’abuso è, in Yanagihara, fondativo, parte essenziale del percorso che porta alle domande centrali del romanzo: «Yanagihara’s rendering of Jude’s abuse never feels excessive or sensationalist. It is not included for shock value or titillation, as is sometimes the case in works of horror or crime fiction. Jude’s suffering is so extensively documented because it is the foundation of his character», spiega Michaud che allo stesso tempo trova che le parti più commoventi del romanzo non siano quelle brutali, ma quelle che raccontano la tenerezza e il supporto che Jude riceve dai suoi amici che non hanno idea, fino in fondo, di quello che ha subito.

Molta di questa violenza è inneccessaria: qualcuno può essere più danneggiato di così? Il nero profondo, la mancanza di senso, la brutalità, il sadismo che sono nella storia di Jude vanno oltre qualunque ragionevolezza. Da lettore ti chiedi non se puoi continuare a leggere – quello continuerai a farlo – ma se c’è veramente bisogno di passare da lì.

E qui c’è la più grossa critica al romanzo, che arriva nientepopodimeno dalla New Yorker Review of Books – critica della quale consiglio la lettura – dove Daniel Mendelsohn attacca Yanagihara proprio sull’indugio sulla violenza: secondo il critico c’è una mancanza di amore per il personaggio di Jude, un piacere perverso, una sorta di monumento alla vittimizzazione di una società che ha eletto questo status a condizione sociale: da qui, a suo avviso, il successo. Mendelsohn rivendica la differenza tra “what is fair and what is just, and, as important, between what is fair and what is necessary” (citando una lezione di Harold, professore di legge, presente nel testo).

Yanagihara non è interessata alla “credibilità” del suo racconto ma il tema della violenza è stato però quello che ha portato allo scontro più duro con il suo editore, Gerald Howard (che ha tra l’altro risposto alle critiche della New Yorker Review of Books): Yanagihara sul Guardian, si preoccupa del lettore, di quanto può sopportare: «I wanted there to be something too much about the violence in the book, but I also wanted there to be an exaggeration of everything, an exaggeration of love, of empathy, of pity, of horror. I wanted everything turned up a little too high».

L’esagerazione, in tutto. Nel bene e nel male. Se quella nel “male” sciocca di più, perché scava nella perversione, quella nel “bene” è altrettanto forzata. Le vite di Jude e dei suoi tre amici sono in effetti un successo – di affetti, professioni, incontri – tutti arrivano al massimo possibile nelle loro carriere, in termini di riconoscimento, in termini di ricchezza. E non basta, in ogni caso non dà fiato: perché poi ricomincia, ciclica, la tragedia.

Quanto può reggere un lettore? Tanto, molto in questo caso perché, “Una vita come tante” vi mangerà le ore, se deciderete di leggerlo. Nonostante il “troppo” la prosa di Yanagihara è semplice, diretta, liscia. Cinematografica quasi. Delicata soprattutto, spietata, forzata a tratti – il New York Times dice «in bilico tra il soave e l’eccesso» – ma racconta la vita in una maniera che arriva diretta come un abbraccio: «It’s a life, just like everyone else’s, but in Yanagihara’s hands, it’s also tender and large, affecting and transcendent; not a little life at all», dice il Washington Post.

Una delle domande, tra le tante, la fondamentale, che resta è se è impossibile invertire la marcia, cambiare cammino, imparare a usare meccanismi che nessuno ti ha mai mostrato: l’amore – “A little life” è anche una storia d’amore – accettarlo e non solo darlo, farsi abbracciare. È possibile se non hai mai visto il cammino che porta a quel sentimento? È possibile, ancora più banalmente, semplicemente, cambiare, profondamente, radicalmente? Non c’è qualcosa di meccanico, di fisico, che ci fa ripetere solo quello che i pezzi di materia con cui siamo strutturati ci permettono di fare?

Il corpo di Jude, con i suoi segni – gli antichi, i nuovi, gli imposti – è una sorta di mappa che mostra il percorso, un labirinto di possibilità e, in fondo, una prigione.

—

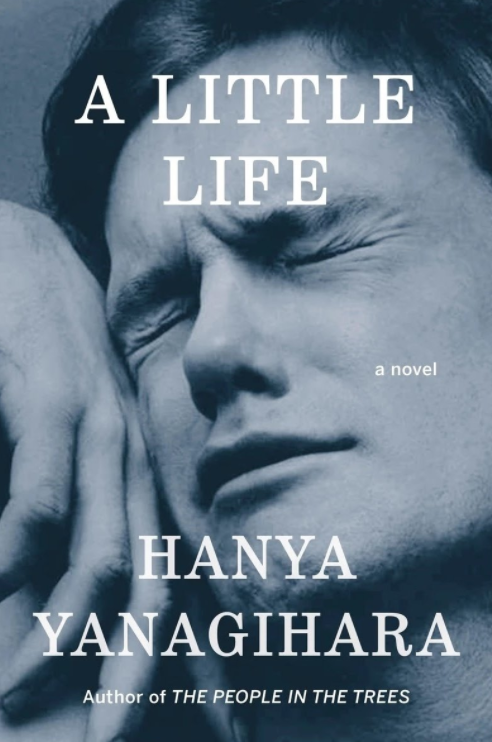

L’immagine di copertina è Peter Hujar, Orgasmic Man, 1969.

Devi fare login per commentare

Accedi