Letteratura

… stridea l’uscio dell’orto … dal melodramma alla poesia

Stridevano stridevano dai rami

gli uccelli ma non so se lingua o canto

fosse il folto tessuto di richiami

se mai felicità o se compianto

o l’anima voltatile e inquieta

muovesse l’ugola forte – mai stanca

d’ogni piccola gola

nell’ora in cui la luce che dirada

ha fatto il cielo di opaco argento

e di piombo e di zinco la strada

ma in quest’ora intonata – completa

una cosa una sola mi manca.

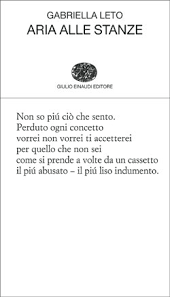

Gabriella Leto, Aria alle stanze, Einaudi, 2003.

Gabriella Leto

Leggere lentamente. E riflettere, parola per parola. E – soprattutto – in un momento di diffusa sciatteria come oggi – riflettere ancora una volta sulla necessità del controllo linguistico, qualunque cosa si scriva, ma soprattutto quando si scrive poesia. Lessico, sintassi della poesia italiana – e non solo italiana – hanno alle spalle secoli di tradizione, e fanno parte di questa tradizione anche gli sperimentalismi avanguardisitici, che poi non sono solo novecenteschi – basti pensare al geniale Folengo, o all’Ariosto delle Commedie, e a suo modo perfino l’Orlando Furioso è un magnifico esempio di sperimentalismo narrativo e poetico. Credo che a quest’ultima affermazione dal suo luogo di attuale silenzio la stessa Gabriella Leto mi sorrida e consenta a questo nome. Su 12 versi, 8 finiscono con la vocale a, due addirittura in rima – inquieta completa – , quattro in assonanza – stanca dirada strada manca, la prima, 6° verso, e l’ultima, 12° vero in rima: stanca manca, l’ultima, 8° verso, fa rima con il secondo verso dell’ultima quartina: dirada strada – e gli altri quattro versi, i primi, sono a rima alternata – rami/canto /richiami/compianto. E c’è anche una consonanza interna – intonata, completa – intonata fa assonanza interna con la parola che chiude il verso precedente: dirada, di modo che dirada da una parte è in rima con strada, dall’altro s’inserisce in una catena di assonanze: stanca dirada strada manca, di cui due in rima. –

L’andamento ritmico non è meno complesso: a dare l’intonazione ritmica principale è dell’endecasillabo, interrotto solo da un settenario, al settimo posto (coincidenza?), e da tre decasillabi, gli ultimi tre versi. La scansione del nono verso è però ambigua, se si fa cesura tra di e opaco è un endecasillabo, Se però la i di di e la o iniziale di opaco si assimilano allora, per quanto irregolarmente accentato, è un decasillabo; ma potrebbe anche essere, più regolarmente, un doppio quinario. In questo caso la poesia avrebbe i primi quattro e gli ultimi quattro versi raggruppati in due blocchi metrici simmetrici, ma distinti per misura di versi e tipo di rima. La quartina interna è unita da versi che terminano tutti in a. Non credo che tutto questo sia casuale. Potrà esserlo in parte, ma durante la scrittura, nel controllo finale, la coerenza ritmica e la catena delle assonanze, consonanze, rime sono riequibrate e volute, a formare un’unità stilistica coerente. Insomma: fare poesia è ars, non impulso irrazionale. L’impulso dà l’attacco. Ma poi interviene l’ars. Non ultima catastrofe della trasformazione del latino in volgare è la perdita della ricchezza semantica di certi vocaboli, o addirittura il loro cambio semantico. Ars non è arte. E officium non è né ufficio né dovere. La poesia, per un poeta, e non solo antico, dovrebbe essere simultaneamente ars e officium.

Ma se questa è l’analisi metrica della poesia, il suo esame stilistico e la considerazione di ciò che vi si esprime non fanno apparire la sua elaborazione di minore coerenza.

L’attacco non può ingannare chi ami la musica, e in particolare il melodramma. Come sappiamo che Gabriella Leto amava. La ripetizione del verbo rinvia inequivocabilmente a un’aria famosa – che come questa poesia non è una regolare poesia strofica nemmeno l’aria alla quale allude è un’aria convenzionale che rispetti la forma dell’aria – e il ricordo dell’aria musicale racchiude subito il lettore nel tema della poesia: il lamento per un distacco. Si tratta dell’aria che Cavaradossi canta nell’ultimo atto della Tosca di Puccini, prima della fucilazione. Ecco il testo dell’aria:

E lucevan le stelle… e olezzava

la terra… ~ stridea l’uscio

dell’orto… ~ e un passo sfiorava la rena…

entrava ella, fragrante,

mi cadea fra le braccia…

Oh! dolci baci, o languide carezze,

mentr’io fremente

le belle forme disciogliea dai veli!

Svanì per sempre il sogno mio d’amore…

l’ora è fuggita…

e muoio disperato!

E non ho amato mai tanto la vita!…

La poesia si attacca al verbo che evoca un ricordo: stridea. Stridea l’uscio dell’orto. Suono che preludeva la gioia di un incontro indimenticato, indimenticabile. Come adesso il canto o lingua della poesia. Se felicità o se compianto. Ciò che annunciava una felicità oggi ricorda un compianto. Il canto come promessa – e ricordo – di gioia. L’ugola, la voce, non è mai stanca di cantarlo. Ma nel momento in cui la gioia è cantata vuole anche dire che se ne registra la scomparsa. Una cosa una sola mi manca. Anche qui l’aria di Cavaradossi lo aveva suggerito: svanì per sempre il sogno mio d’amore. C’è perfino un richiamo, un’eco lessicale: l’ora, il tempo che è fuggito, che non c’è più, che manca: nell’ora in cui la luce che dirada. La strada che s’è fatta i zinco rievoca il sentiero, la rena sfiorata dal passo di Tosca, Ma il ricordo del melodramma è solo uno degli echi che la poesia fa risuonare. Come non rammemorare l’amato Catullo e il passero di Lesbia? Un uccello, anche qui, un passero: qui nunc it per iter tenebricosum.

Qualcuno, anzi, l’ha rimproverata, anni fa, di essere troppo “professoressa”, quasi che all’ars fosse preferibile il ciarpame degli ormai troppi e sciatti pseudoversi che ci tocca leggere. Il petrarchismo, certo, può generare sazietà e disamore, per i troppi non poeti che diluviano versi solo perché sanno contare gli accenti e combinare le rime. Senza Petrarca, tuttavia, non avremmo nemmeno Shakespeare e Baudelaire. Ma i tanti che oggi vomitano i propri irrefrenabili impulsi, o confessano le proprie banali minuzie quotidiane oppure si abbandonano a insensati automatisimi linguistici, senza un controllo, senza una regola, scarabocchiando parole inerti che vanno a capo perché in poesia si va a capo non perché lo richieda il ritmo, ebbene, allora costoro si rileggano la “professoressa”, non per imitarla, sarebbe la prima inorridirne, bensì per trarne la lezione di una severa, costante, faticosa ma indispensabile disciplina di scrittura. E nella poesia la scrittura è tutto. Se hai qualcosa da dire. Se invece non ha niente da dire, non scrivere, taci. Arriveremo a distinguere, comunque, anche oggi, i poeti, che ci sono, e qualcuno davvero entusiasmante, dai tanti che scimmiottano la poesia solo per voglia di apparire poeti.

En passant: il titolo, Aria alle stanze. Aria è l’aria in cui cantano gli uccelli, che respiariamo uomini e uccelli, ma anche l’aria di un melodramma, di un concerto, di una sonata, le variazioni su … Quanto alle stanze, sono le nostra stanze private, le stanze di un ufficio, ma anche le stanze di una canzone, di una poesia. Quai al poeta che pensi che ogni parola abbia uno e un solo significato.

Devi fare login per commentare

Accedi