Letteratura

L’ombra di una linea

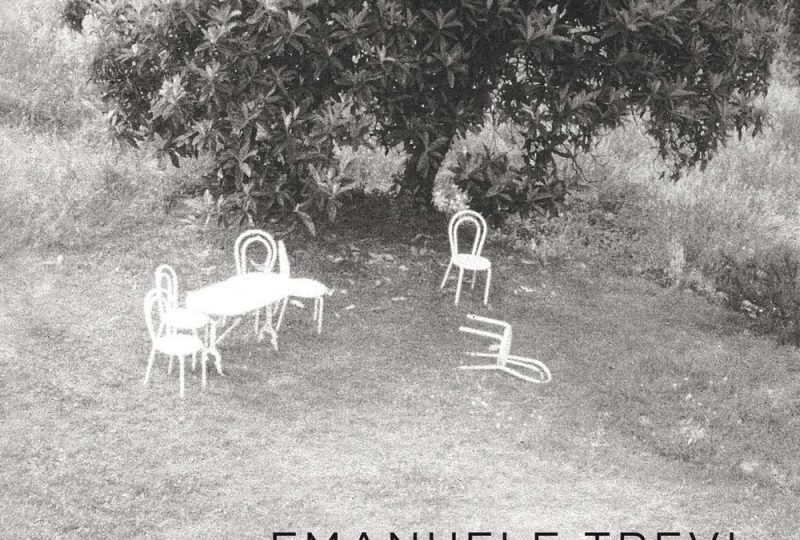

L’ombra di una linea. L’ultimo libro di Emanuele Trevi e la gioventù.

Nei giorni dell’Università un ragazzo più grande di me, che allora mi sembrava sensibilmente più vecchio di quel che doveva essere, fece un’osservazione che mi sembrò drammaticamente sfidante nella sua perentoria assolutezza.

Era palermitano. Naturalmente dotato di un’ironia caustica, di scoppi di risa e tormenti improvvisi e inconsolabili. Capelli appena lunghi e lisci con la riga al centro.

Fece un’osservazione che mi sembrò insieme drammatica e vacua: se a 35 anni non ho sfondato come attore mi ammazzo.

Ignoro se sia vivo o morto. Se sia diventato un grande attore o abbia sfondato – come si proponeva.

Ignoro persino quanto mancasse a quel fatidico traguardo. Ho dimenticato financo il nome.

Ho ripensato a tutto questo leggendo il nuovo libro di Emanuele Trevi. S’intitola “Sogni e favole. Un apprendistato” (Ponte alle Grazie).

“Quell’uomo tra i quaranta e i cinquant’anni abitava ancora, per dirla con Emily Dickinson, nella possibilità («I dwell in Possibility»)” ho letto a un certo punto e ho ripensato, età a parte, a quel tipo palermitano e a tante persone di cui a spugna s’imbevono i nostri ricordi meno corposi e fattivi dell’epoca giovanile. Quelli che ci sentiamo lecitamente di dimenticare per incompletezza ed embrionalità. Quelli di persone sospese – lo eravamo anche noi in quella linea d’ombra – nell’ancora tutto da fare.

Il libro di Trevi, per dirlo a chi non conoscesse le caratteristiche del lavoro di questo curioso critico dall’aria apparentemente inessenziale, è un saggio narrativo su delle tracce personali di lettura e visione. Ragionamenti e racconto esperienziale che finiscono per assomigliare a testi di mistica semplice. Trevi, anche questa volta, pare partire da una piccola piega del nulla (parola che gli ricorre) per aprire delle possibilità.

Un’operazione di pericolosa sfida alla vita. Trevi sembra in questo un sopravvissuto, un nato morto e in contatto coi morti. I suoi libri incastono sovente degli obituaries incorporati qui il fotografo Arturo Pattern (ma vi aleggiano pure Cesare Garboli, la Yourcenar) in “Senza verso. Un’estate a Roma” il poeta Pietro Tripodo. Ma la morte aleggia anche altresì. La realtà inconfessabile ma letterarizzata, raccontata della depressione vi fa spesso capolino come un revenant. Una depressione ereditata, vissuta e portata addosso come un segno generativo. Da cui si nasce e con cui si muore e che rende la vita paradossalmente molto procreativa per contrasto. Sopravvivere è, in definitiva, il destino dei depressi. Mondo nero da cui si emerge quasi per caso e magari a piedi.

“La passeggiata romana – scrive Trevi – è un’arte acrobatica, ti costringe a cercare un equilibrio, un piede nella realtà l’altro in chissà cosa”. E Roma oltre che vissuta l’ha spesso raccontata qui è il trionfo della sala d’essai – le uniche verrebbe da pensare, destinate a sopravvivere a Netflix e Sky. Per Trevi vale quello che scrive per Arturo e il suo magistero: “Per lui, Roma non era diversa dalla Zona del film di Tarkovskij, ne abbiamo parlato tanto, non aveva dubbi. Arturo era un vero stalker. Se c’è una cosa che ho imparato da lui, è che qualunque cosa tu guardi con un grado adeguato di intensità, diventa letteralmente sovrannaturale, inizia a vivere di una vita propria e imprevedibile”.

Tutto ruota intorno a un movimento. Spesso anche il ragionamento ne rappresenta la versione da fermo. Tutto ruota intorno a un’irrequietezza che è una forma di singhiozzante vitalità.

“Le persone come me – dice l’autore – riescono a percepire con un’intensità quasi dolorosa la bellezza di ogni minimo dettaglio della vita”.

E ancora:

“Ho copiato sul mio quaderno una frase di una lettera di Metastasio – «sono ancora lontano dal punto onde partii», questo è il suo bilancio supremo: le migliaia di versi scritti, gli spettacoli, i viaggi, la vita a corte, la musica, gli amori, tutto è servito a fare da contrappeso a un’origine odiosa, a mantenerlo distante di lì, a non farsene risucchiare per viltà o per nostalgia o per semplice stanchezza. Questa è la cosa più importante della vita, scrive il poeta ormai vecchio, stare lontano dal punto di partenza, non basta che il tempo passi, si sente che l’idea di tornare indietro gli fa ancora paura”.

E tra questo andare avanti e tornare indietro – magari scoprendo di non aver raggiunto il proprio traguardo – con la paura di aver fallito, di aver tradito le premesse che si realizza l’ellissi del nostro viaggio. Chi è in contatto con l’abisso forse non morirà invano anche se con molta pena e molta “dolorosa bellezza”.

Devi fare login per commentare

Accedi