Letteratura

La poesia metamorfica di Osip Mandel’štam

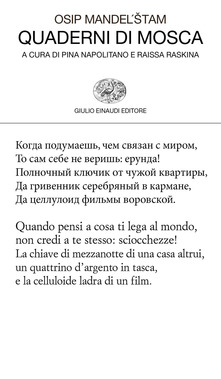

Einaudi ha da poco pubblicato nella sua collana bianca di poesia una raccolta di Osip Mandel’štam, Quaderni di Mosca, egregiamente curata e tradotta da Pina Napolitano e Raissa Raskina, con testo a fronte e un ricco apparato di note.

Mandel’štam (Varsavia, 1891-Vladivostok, 1938), appartenente a una famiglia di ebrei benestanti, studiò a Parigi, Heidelberg, San Pietroburgo; viaggiò con inquietudine attraverso tutta la Russia, in Italia e in Finlandia, dove si convertì al cristianesimo metodista pur rimanendo molto legato alla cultura ebraica. Esponente di spicco della corrente letteraria post-simbolista dell’acmeismo, insieme a Gumilëv e alla Achmatova, aderì inizialmente a una scrittura di stampo neoclassico, attenta al valore formale della versificazione. Ebbe rapporti tumultuosi con l’ufficialità letteraria sovietica (“Razza maleodorante… scrivono dietro autorizzazione preventiva”), che lo considerava un esempio di “esasperato individualismo borghese”. A causa della sua violenta critica al regime (in una delle poesie qui antologizzate definiva Stalin “il montanaro del Cremlino… dalle tozze dita grasse come vermi”) fu arrestato due volte, nel 1933 e nel 1938, finendo i suoi giorni deportato in un gulag: i testi scritti durante la detenzione vennero conservati clandestinamente dalla moglie Nadežda, che li aveva imparati a memoria.

Il volume einaudiano comprende versi eterogenei, composti a partire dal 1930 e appartenenti alla seconda stagione della sua produzione letteraria, caratterizzata da un abbandono della forma controllata e classicheggiante per l’assunzione di stili e contenuti innovativi, meno rigidamente costruiti, e invece aperti a toni più intimi, colloquiali, francamente autobiografici, o a riflessioni storico-letterarie, situate in tempi e luoghi diversi: dall’Armenia, a Leningrado, a Mosca.

Dopo cinque anni di silenzio poetico, Mandel’štam era tornato alla composizione in versi grazie a un ritrovato slancio vitale seguito a un soggiorno di alcuni mesi in Armenia, paese a lungo vagheggiato e idealizzato per le radici storiche e culturali che glielo rendevano caro: suggestioni bibliche ed echi di tradizioni ebraiche, un passato di invasioni e stermini di cui mostrava le cicatrici, e soprattutto una concreta estraneità all’invisa politica sovietica. La dozzina di poesie “armene” pubblicate in rivista nel 1931, furono accolte con freddezza dai critici per il loro eccesso di letterarietà. Eppure, il sincero entusiasmo che le anima non ha nulla di retoricamente studiato: “Paese di colori andati a fuoco / e di morte pianure di vasai”, “Ah, Erivan’, Erivan’! Non città – nocciola tostata, / amo i meandri storti, le bocche grandi delle tue strade”, “Stato di pietre urlanti – / Armenia, Armenia! Che rochi monti chiama alle armi – / Armenia, Armenia!”.

Rientrato con la moglie a Leningrado, il poeta patì il clima di freddezza e sospetto del mondo letterario, che lo rinsaldò nell’antica diffidenza verso la città in cui era cresciuto (“Sono tornato nella mia città, nota fino alle lacrime, / fino alle venule, alle gonfie ghiandole infantili”, “Vivere a Pietroburgo è come dormire nella bara”, “Perché dunque questa città domina ancora / per antico diritto i miei sentimenti e pensieri? / Per incendi e gelo ancor più sfacciata – / vanesia, maledetta, vacua, giovanile!”). Se ne allontanò dopo pochi mesi, spostandosi con Nadežda a Mosca. Qui compose la maggior parte delle poesie presenti nel libro di cui ci occupiamo, oscillanti tra l’insofferenza per la capitale (“Mosca sgualdrina”, “Mosca buddista”), vissuta miseramente in alloggi promiscui, e un’adesione più sciolta al dinamismo della metropoli, raccontata nelle sue strade, nei tram, nelle fabbriche e nei musei: “Pidocchi e squallore, silenzio e muffa – / mezza stanza da letto, mezza galera”, “ascolto sonate nei vicoli / a tutti i chioschi ho l’acquolina in bocca, / sfoglio libri nei profondi androni –, e non vivo, e tuttavia vivo”, “Amo gli scambi dei tram sfrigolanti //… Entro negli antri favolosi dei musei”, “La Moscova è avvolta nel fumo di quattro ciminiere / e davanti a noi si stende la città intera”.

La stessa ambivalenza ideologica e sentimentale nutrita verso i luoghi, viene manifestata da Mandel’štam nei riguardi del tempo storico: il disprezzo per la contemporaneità (“il secolo scannalupo”) lo induce a esaltare la cultura e la mitologia classica, oppure a rifugiarsi in un onirismo atemporale. Ma polemicamente viene sottolineata dall’intellettuale-poeta anche l’appartenenza al presente, la partecipazione attiva alle sorti della nazione e del popolo: “È tempo che lo sappiate: sono anch’io un contemporaneo, / un uomo dell’epoca di Moscatessile, – / guardate com’è informe la mia giacca, / e come so camminare e parlare! / Provate a strapparmi dal secolo, – lo giuro: vi ci romperete il collo!”, “Basta malcontento! Nel cassetto le carte! / Oggi mi assale un diavolo simpatico, / come se il parrucchiere François / mi avesse fatto uno shampoo vigoroso. // Scommetto che non sono ancora morto, / e, come un fantino, giuro sulla mia testa / che posso ancora combinarne delle belle / sulla pista da corsa al trotto”.

L’adesione culturale al momento storico vissuto è evidente nel poemetto Lamarck, dedicato alla ricerca scientifica, i cui progressi negli anni ’30 provocavano discussioni e polemiche accese: la sete ansiosa di avvicinamento a un nuovo e prima ignorato ramo della scienza, apriva al poeta l’immaginosa avventura dell’evoluzione nella direzione di uno sprofondamento tellurico verso l’animalità bruta (“ogni cosa viva è solo un refuso / per un breve giorno senza eredi”).

Oltre alla biologia, gli interessi culturali manifestati nella seconda parte dei Quaderni di Mosca vertevano sulla linguistica (un utilizzo storicamente stratificato del russo, e la padronanza sicura di tedesco e italiano), della pittura (l’impressionismo), della musica (Mozart e Schubert), dei classici greci, della letteratura europea (Shakespeare, Goethe, Petrarca, Ariosto, Tasso, e soprattutto la Commedia dantesca). Mandel’štam dichiarava con esaltazione di “ardere” per la poesia di Dante, non solo per una consonanza di destino (la persecuzione politica, l’esilio, la visione dell’inferno come condanna metafisica), ma principalmente per una sintonia formale: univa i due poeti lo stesso amore per la metafora, l’originalità dell’invenzione sperimentale, il movimento impetuoso delle immagini, la costruzione inventiva del lessico, il vulcanico metamorfismo delle situazioni narrate (“Poesia, ti fanno bene le tempeste!”). Al sommo poeta fiorentino dedicò alcuni saggi, appena ripubblicati da Adelphi (Conversazione su Dante).

L’ultimo ciclo compositivo mandel’štamiano, tradizionalmente considerato difficile, oscuro, provocatorio nei contenuti e oscillante, stratificato, frammentario nello stile, è in realtà un vero e proprio laboratorio multiforme di rimandi letterari e culturali (allusioni, echi, citazioni), di intersecazioni di differenti livelli storici, di polemica sociale e politica. Quanto più l’esistenza materiale dell’uomo veniva mortificata e ingabbiata da un regime ottuso e refrattario all’indipendenza di pensiero e alla generosa espansione sentimentale, tanto più i versi del poeta esibivano la loro natura febbrile e incandescente, polifonica e vibrante di slanci intellettuali.

OSIP MANDEL’STAM, QUADERNI DI MOSCA – EINAUDI, TORINO 2021, p. 344

A cura di Pina Napolitano e Raissa Raskina, testo russo a fronte.

Devi fare login per commentare

Accedi