Filosofia

L’impossibile di Reinhold Messner sopravvive, purché si accetti la rinuncia

Articolo di Emanuele Confortin, tratto da Alpinismi.

L’atmosfera è quasi ovattata. Entri negli spazi della biglietteria, all’Auditorium Santa Chiara di Trento, e guardandoti attorno capisci che qualcosa non quadra. Sembra la notte deli Oscar dell’arrampicata, ma stranamente c’è poca gente. Niente pubblico, niente flash, niente di niente, sebbene sia il Trento Film Festival. Siamo solo noi e loro. L’orologio segna le 15,30 e sta per iniziare la conferenza stampa, un faccia a faccia a porte chiuse con un parterre di fuoriclasse assoluti. Tra poche ore, alle 21, si accenderanno le luci sull’evento vero e proprio, aperto a un pubblico che da giorni assale la biglietteria mendicando un pass per una serata che ha il sapore della storia.

Ma andiamo con ordine. Mancano più di cinque ore all’appuntamento principale e adesso l’incontro con i giornalisti può iniziare. Ci accomodiamo in una specie di seminterrato. Davanti a noi, seduti a cappella neanche fossero il coro della SOSAT, ci sono Nicola Tondini, Tommy Caldwell, Hansjörg Auer, Reinhold Messner, Hervé Barmasse, Adam Ondra e Manolo. Tra Caldwell e Auer si infila Luca Calvi per la traduzione simultanea, fenomeno a modo suo, vista la quantità di lingue parlate.

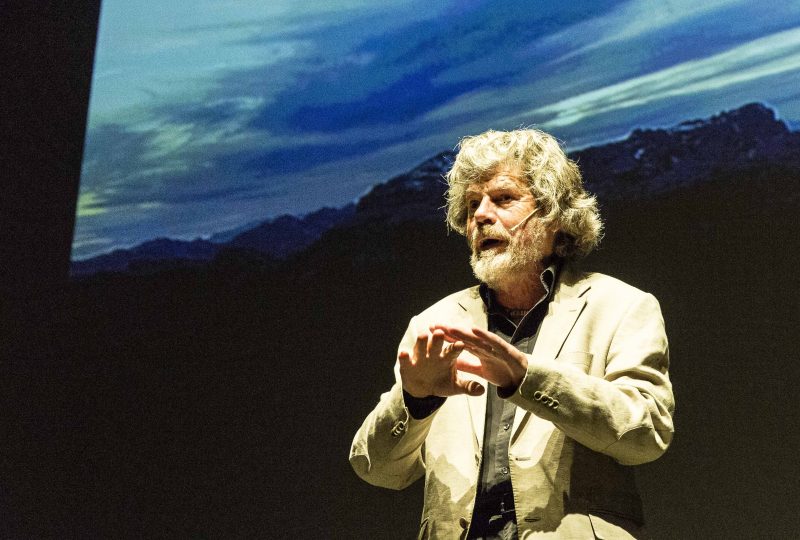

Solo noi e loro quindi. Ci si fissa nelle palle degli occhi e poi, appena viene dato il via al confronto, la barriera invisibile sospesa a mezzaria si dissolve. Siamo qui per conoscere il nuovo progetto di Messner, personaggio eclettico che dopo aver messo da parte l’alpinismo praticato, ha iniziato diverse nuove vite, passate dai musei della Montagna alla carriera di «storyteller», così come lui stesso si definisce. Sempre di alpinismo si tratta, sia chiaro, ma l’idea di Messner è di tornare all’Assassinio dell’Impossibile, l’articolo da lui stesso scritto 50 anni fa, e pubblicato nella Rivista del CAI.

Era il 1968, epoca di rivoluzioni e di cambiamenti, anche sulle pareti, e Reinhold Messner fu uno dei protagonisti di quella stagione irripetibile. Nel luglio dello steso anno, i giovani fratelli Messner avevano aperto una nuova via, difficile, «la più difficile che io abbia mai fatto» dirà poi Reinhold in merito alla linea tracciata sul Pilastro di Mezzo del Sass dla Crusc, Val Badia, in cordata con Günther, dove aveva superato una placca liscia e improteggibile, scalata in «un momento di esplosione», quando ormai non poteva più tornare indietro. Impossibile valutarla VI superiore. Troppo alto l’impegno richiesto, sia fisico che psicologico. È così che si rafforzò la diatriba che portò all’apertura della scala chiusa, la famigerata scala Welzenbach, divenuta scala UIAA un anno prima, ma rimasta comunque impressa nella pietra e ancora considerata immutabile.

Sarà sempre Messner a prendere i panni di San Giorgio e ad infilzare un altro drago, stavolta in Himalaya, dove 10 anni più tardi, l’8 maggio 1978, assieme all’austriaco Peter Habeler riuscirà a salire l’Everest dal versante nepalese senza l’uso di ossigeno artificiale. Anche questa una pietra angolare nell’evoluzione della scalata ad altissime quote, in barba alla scienza, fino a quel momento sicura che oltre la “zona della morte”, i fatidici ottomila metri, non si potesse andare se non muniti di bombole ed erogatori. Ed è su quella stessa via che oggi si concentra quello che il fu Re Degli Ottomila condanna senza riserve come «alpinismo di piazza», in riferimento alla presenza di migliaia di alpinisti che di anno in anno si ammassano sulla normale nepalese dell’Everest «prolungando le vacanze in montagna e trovando tutti i campi pronti».

Con queste premesse, in l’Assassinio dell’Impossibile, a Trento, Messner torna a porre l’attenzione sulla necessità di affrontare le montagne in modo onesto, “by fair means”, in un invito a concepire l’alpinismo di rinuncia e ad accettare l’esistenza dell’impossibile, del non scalabile senza l’uso sistematico di perforatori, chiodi a pressione e staffe, o ancora, dell’ossigeno, di chilometri di corde fisse e dei campi preconfezionati in alta quota. Ecco che, da un’idea di Alessandro Filippini, il 4 maggio 2018 un gruppo di alpinisti e arrampicatori di punta si riunisce per guardarsi in faccia e riconoscere proprio quella sottile linea rossa, il confine tra possibile e impossibile. Linea che loro stessi, ciascuno a proprio modo hanno contribuito a innalzare, dimostrando come l’alpinismo abbia ancora emozioni da regalare, spazi da percorrere senza rischiare di essere banalizzato.

Il problema ora è del tutto pratico. Sei chiuso in questo seminterrato, aspetti da sempre di aver un simile plotone di fenomeni a disposizione e non sai cosa chiedere e a chi chiederlo. In fin dei conti, prima di essere giornalista sei “tifoso”, leggi e segui da anni le storie vissute da tutti loro, le racconti a tua volta. Sei forse troppo abituato a vederli in video, o stampigliati in foto su qualche rivista patinata. In realtà, a guardali bene, ti accorgi pure che sono persone normali e se ti sforzi un po’ noti anche un briciolo di timidezza, una gamba che saltella, o delle braccia conserte in posizione difensiva. Ebbene si, sono umani, pure loro. Per carità, sono scalatori, alpinisti preparatissimi. Ma sono pur sempre persone, con dei limiti fisici e mentali come tutti noi, seppur capaci di portarli, quei limiti, molto in alto, fino al punto in cui la fatidica linea rossa si dissolve in uno spazio effimero, occupato dalla speculazione, da quello che sin dagli albori è il Vaso di Pandora dell’alpinismo: l’Impossibile.

La voce levata mezzo secolo fa da Messner è chiara e nitida: niente perforatore, niente forzatura della via pur di ottenere la linea ideale. “È dato di vedere scalatori procedere diritti come se nulla fosse: piantando ovviamente chiodi a espansione” si legge nello storico articolo, centrato sull’insegnamento di Paul Claudel “davanti alle difficoltà, la logica non comanda di aggirarle, ma di vincerle”. Ed è proprio su questa logica, sull’uso del perforatore che inizia l’incontro nel seminterrato.

La prima domanda di Alpinismi è sostanzialmente questa: «signor Messner, conosciamo il suo articolo e i suoi contenuti, ma in questi giorni si parla molto dell’impresa di Tommy Caldwell sulla Dawn Wall, ripercorsa in un libro e in un film in concorso al Festival. Vorremmo però capire in quel caso, sulla Dawn Wall, come vede l’uso dello spit. Caldwell ha assassinato l’impossibile o quanto ha fatto è ammissibile?».

Domanda cui Messner replica senza pensarci troppo, dimostrando di avere ancora le idee ben chiare malgrado i 50 anni di evoluzione nell’alpinismo. «In questo caso speciale il chiodo ad espansione (lo spit nda) non è soltanto accettato ma è necessario. Guardando però il sottotitolo di L’Assassinio dell’Impossibile si legge “si arrampica troppo poco e si chioda troppo” significa che il clean climbing e la mia filosofia, che poi è basata su Preuss e Mummery, prevede di tornare ad arrampicare, mentre negli anni Sessanta tutti andavano con le staffe. È chiaro che oggi sulle vie difficili, di alto livello, devono mettere degli spit perché non c’è neanche una fessura, non c’è neanche la possibilità di mettere un friend». Concetto ribadito a margine dell’incontro da Nicolo Tondini, che proprio sul Sass dla Crusc ha aperto e liberato vie molto impegnative. Si tratta di Quo vadis (470 metri, 8a+) e La Perla Preziosa (375 metri, 7c+) non molto lontane dalla via Messner sul Pilastro di Mezzo. Anche Tondini in questi casi ha utilizzato degli spit, salvo poi spingere in alto il livello della scalata in libera, senza usare staffe o sky hook. «Mi era capitato di parlarne anche con Messner. Gli avevo chiesto se a parer suo sarebbe stato meglio usare cliff, copper head e altri strumenti passando in artificiale, ma senza forare la roccia, oppure mettere uno spit per provare una libera molto impegnativa? Era d’accordo con me, per l’uso dello spit».

Nessuna fossilizzazione dunque. Lo spit può starci purché non sia usato in modo sistematico e non sia la chiave per superare le difficoltà, ma una garanzia per l’apritore, in modo da preservarne l’incolumità. Compromesso accettato anche da Manolo, dopo anni di scalata in libera, da solo, o di difficili aperture riducendo al minimo l’utilizzo dei chiodi. Si capisce quindi che il problema esiste se e quando lo spit viene usato in modo metodico, continua Messner. «Fino agli anni Cinquanta si poteva assicurarsi con i chiodi normali, poi per qualche sosta era anche forse intelligente mettere un chiodo a espansione. Però questo chiodo a espansione è diventato un metodo per superare “l’impossibile” della capacità di arrampicata libera. Da lì è nata la discussione sulla direttissima e sulla distruzione dell’impossibile»

Quindi lo spit o il chiodo a espansione sono ammessi, ma solo se ragionati in ottica di sicurezza e senza prescindere dalla ricerca della salita in libera. Sia chiaro, nel Messner-pensiero ciò vale per le nuove aperture, e non per “correggere” vie esistenti. Per esserne certi gli abbiamo rivolto una domanda precisa: «signor Messner, cosa penserebbe se qualcuno piantasse uno spit sulla sua famosa placca di quattro metri al Sass dla Crusc?».

«La placca sarebbe distrutta» è stata la replica. «In questo caso non parliamo di spit usati come sulla Dawn Wall (in apertura nda), ma di spit messi su una via esistente, che è già stata aperta e che ha un valore storico, che sarebbe rovinata mettendo lo spit. All’epoca io certamente avrei messo un chiodo se ci fosse stata la possibilità, ma non avendo con me chiodi a pressione, non potendo mettere un chiodo normale, non avendo un chiodo sulla cengia sotto la placca, io ero intrappolato. La corda non sarebbe bastata neanche a tentare (quella che in seguito è diventata nda) la variante Mariacher, dove comunque non si poteva sapere se si passava. Insomma, o saltavo o andavo su. Non avevo il coraggio di saltare. Per questo le vie esistenti non si possono modificare, ma quello che lui (Caldwell nda) ha fatto sulla Dawn Wall è diverso. Lì c’era l’impossibile, lui è passato e lo ha reso possibile, ed è chiaro che ha dovuto usare gli spit».

L’impossibile, spiega Messner, riguarda anche l’alta quota. Lo afferma in riferimento ad Auer e alla sua recente spedizione sul Nilgiri. «Sugli Ottomila ormai è turismo, ma il Nilgiri non è turismo» è la sua provocazione.

Sulla concezione messneriana dell’impossibile non ci sono più dubbi. Visione condivisa da molti alpinisti di ogni generazione, anche precedenti, che Messner ha soltanto posto in evidenza con il suo articolo di 50 anni fa. La questione ora è un’altra, ovvero capire se i giovani arrampicatori di oggi sentono davvero la necessità di preservare questa etica, l’eredità del “by fair means”. Quesito cui risponde il 34enne Auer «una cosa che ci tengo sempre a ripetere è che le nuove generazioni tendono a sapere troppo poco di quello che è avvenuto precedentemente per arrivare a sviluppare in modo etico l’arrampicata successiva. Per esempio, arrivano dei ragazzi che vanno a salire su pareti dove corrono itinerari storici, ma non hanno la minima idea di cosa è stato salito in maniera classica, quindi arrivano, spittano e passano incrociando e andando a distruggere non solo una via preesistente, ma un’intera parte di storia. Da una parte sicuramente esiste l’aspetto sportivo dell’arrampicata, ma dall’altra c’è una cultura, che va mantenuta e preservata».

Qualcuno tra i presenti si è posto anche il problema della trasformazione dell’alpinismo in una gara. È davvero necessario trasformare l’andar per Terre Alte in una competizione? Risponde Barmasse, che un anno fa assieme a David Göttler ha salito i 2.200 metri della parete sud dello Shisha Pangma in Tibet, in sole 13 ore, scegliendo il perfetto stile alpino: scalata leggera, senza campi intermedi o portatori. «La competizione nell’alpinismo c’è sempre stata ed è normale che se si vuole progredire in qualsiasi campo, si deve andare a cercare il vero limite». Ed è probabilmente la guida alpina di Aosta ad avvicinarsi di più al senso di questo confronto sull’alpinismo. «Forse il vero limite lo raggiungi quando sei costretto a tornare indietro, non quando lo passi. Perché se l’hai passato allora il tuo limite è già più in alto, e per questo la competizione è motivante. È diverso invece se la montagna diventa un campo da gioco, dove usare la montagna per dimostrare di essere migliori degli altri. L’alpinismo non ha queste origini, nasce semplicemente per cercare di capire dove andremo».

Per spiegarsi meglio Barmasse passa dal Pilastro di Mezzo all’Himalaya, ricordando un’altra impresa firmata da Messner, con la prima salita di un ottomila in stile alpino, nello specifico il Gasherbrum I, anche in questo caso con Peter Habeler. «Malgrado ciò, tutti hanno continuato a salire in stile himalyano», vale a dire con portatori d’alta quota, poi tende disposte lungo la via, ai vari campi. Scelta, quella dell’approccio più “pesante” dettata dalla volontà di molti di non prendersi rischi – rischio di fallire – preferendo il risultato certo e il raggiungimento della vetta.

Sulla competizione nell’arrampicata interviene anche Messner, sostenendo sia una conseguenza della diffusione dell’arrampicata sportiva, quella praticata indoor. Uno sport a tutti gli effetti, pronto a sbarcare alle Olimpiadi ragion per cui è stato codificato, in modo da essere misurabile, per rispondere alla necessità di decretare dei vincitori. Nulla in contrario, sia chiaro, ma si tratta di un altro ambito rispetto all’alpinismo, in quanto quest’ultimo «non è misurabile perché è una cultura, nasce dalla relazione tra uomo e natura. Però il fatto che l’arrampicata diventi olimpica, prende tutti gli aspetti negativi del “baccano” dello sport, inoltre è anche noiosa no? Ok che si prende la medaglia, ma è una cosa noiosa, noiosa, noiosa (ride)». Poi, rivolgendosi ad Adam Ondra, aggiunge divertito «credo che Adam ora vada a prendersi una medaglia d’oro e poi passi all’alpinismo».

Sentendo le parole del patriarca dell’alpinismo, il fenomeno ceco non scorge alcuna “gufata”, o comunque le mani restano ferme, incrociate in grembo senza scendere in gesti scaramantici. È d’accordo però Ondra con questa affermazione? L’arrampicata sportiva è davvero pallosa? «Dell’arrampicata mi piace il fatto che è molto varia» spiega con un ottimo italiano «può essere indoor, su boulder, può portati all’arrampicata sportiva in Norvegia, su El Capitan o in Patagonia. È sempre arrampicata, ma è vero che adesso è anche sport, indoor. La gara è totalmente diversa rispetto all’alpinismo e forse sono due attività assolutamente diverse, e credo che le implicazioni dell’arrampicata sportiva (i fattori negativi citati da Messner nda) non possano influenzare l’alpinismo. Può essere invece che l’arrampicata sportiva del passato stia cambiando un po’, ma questo mondo è grande abbastanza secondo me, e puoi scegliere dove andare, quindi ci dobbiamo anche rispettare, incluso chi ama scalare sulla plastica».

Rispetto dunque, posto come presupposto per rendere sensata la ricerca del limite. Il raggiungimento della linea rossa oltre la quale scorgere l’impossibile, oggi come ieri è un patrimonio da preservare nell’alpinismo, senza regole scritte ma condividendo principi chiari, chiamiamoli se vogliamo “etica”. È questo l’epilogo di un incontro stimolante, – da noi sintetizzato in questo pezzo – di quelli che vorresti non finissero mai, di quelli che averne, di quelli che poi, ricordandolo negli anni dirai «io c’ero».

Devi fare login per commentare

Accedi