Beni culturali

Il gioco dell’assenza, da “Nachlass” a “L’Ombra della Sera”

Il filo rosso dell’assenza ha legato alcuni spettacoli andati in scena al Massimo di Cagliari fino agli ultimi di dicembre nel cartellone di Sardegna Teatro, disegnato su percorsi contemporanei fuori dagli schemi e aperti a nuove idee sceniche. Alcuni di questi allestimenti, hanno persino trasmesso al calor bianco la sensazione di come la lucida riflessione sulla società fatta a suo tempo da Jean Baudrillard in “Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà” sia ancora in grado di descriverne lo stato attuale. Da un lato l’esplodere della globalizzazione, dall’altro la diffusione geometrica e spesso caotica dei mezzi di riproduzione, la televisione in primis e ora la Rete che nei social trasmette spesso fotogrammi di quotidianità frammentate. Di questi tempi _ suggerisce Baudrillard nel saggio uscito in Francia nel 1995, _per focalizzarsi di nuovo su noi stessi e sull’essere comunità, bisognerebbe apprendere a togliere il superfluo, concentrandosi sul cuore stesso dell’esistenza umana. “Con la modernità, in cui non smettiamo di accumulare, di aggiungere, di rilanciare _ dice il filosofo francese _, abbiamo disimparato che è la sottrazione a dare la forza, che dall’assenza nasce la potenza. E per il fatto di non essere più capaci di affrontare la padronanza simbolica dell’assenza, oggi siamo immersi nell’illusione inversa, quella, disincantata, della proliferazione degli schermi e delle immagini”.

Concetti che si adattano in modo calzante alla illuminante installazione di Rimini Protokoll, il collettivo degli svizzeri Stefan Kaegi e Dominic Huber, “Nachlass”, che la giuria del Premio Ubu ha voluto premiare poche settimane fa a Milano come miglior spettacolo straniero della stagione teatrale appena conclusa. Un allestimento/installazione senza attori dove gli spettatori sono catapultati dentro tangibili “tranches de vie”. Autentici quadri di esistenze fotografate un momento prima dell’addio. Lasciti ereditari, come suggerisce il titolo in tedesco dell’opera, raccolti in otto diversi ambienti, stanze dei ricordi in cui, introdotti volta per volta in gruppi di quattro o cinque, si percepisce la sensazione di luoghi appena abbandonati. Sono otto finali di partita giocati sull’assenza, in questo caso la sottrazione fisica dei protagonisti che replicano la loro presenza virtuale attraverso memorie sonore e video, immagini, cartoline e messaggi. Quasi ideali testimoni di una staffetta di esistenze che non termina lì neanche dopo la scomparsa fisica. Sono posti dell’anima e della mente, rivelatori di intimità e segreti consegnati ad un archivio della memoria dove gli spettatori possono accedere diventando testimoni, ospiti privilegiati per un attimo, nel privato di otto persone reali (tre delle quali nel frattempo non ci sono più) scelte dai teatranti attraverso annunci sui giornali. Reporter di sé stessi, dell’ultimo miglio, come la francese Nadine colpita da grave malattia che ha deciso di recarsi in Svizzera per morire. In un teatrino dal sipario rinchiuso la voce registrata parla del suo desiderio mai sopito di cantare. Il commerciante turco Celal Tayip residente a Zurigo, dal canto suo si prepara meticolosamente per il giorno in cui non ci sarà più e immagina già il ritorno in patria dove sarà sepolto accanto ai genitori. Michael Schwery pratica invece uno sport estremo come il jumper. Ogni volta che si lancia nel vuoto sa che potrebbe essere l’ultima. Da un monitor un video, filmato all’altezza dei piedi durante una delle sue escursioni, racconta di come questa passione sia diventata una continua sfida con la morte. Se qualcosa andasse storto gli amici sanno già cosa dovranno fare. Per i familiari ha previsto un’assicurazione.

In un caldo e civettuolo soggiorno, Jeanne Bellengi, ha accumulato sopra un tavolo oggetti e fotografie. Scatti che ritraggono volti anonimi di persone colte nel quotidiano. Un invito a guardarsi allo specchio del nostro vissuto. Uno studioso dei problemi dell’invecchiamento parla invece del suo passato attraverso piccoli monitor a forma di specchi ovali. In un televisore troneggiante in una stanza da letto matrimoniale scorre la testimonianza di un appassionato di pesca che rivolgendosi alla figlia le rivela le ultime volontà. Ancora il racconto di una coppia che si appresta a lasciare insieme questo mondo e, infine, tra decine di scatole di fotografie che compendiano una esistenza, è stata esposta in modo diligente la dichiarazione di una ex ambasciatrice che vuole in qualche modo continuare a vivere dando vita a una fondazione per l’Africa.

Otto storie dove i protagonisti sono soprattutto attori virtuali di un teatro di cui sono autori e registi al tempo stesso. Con la loro assenza dalla scena emozionano costringendo chi assiste a un gioco di specchi delle coscienze.

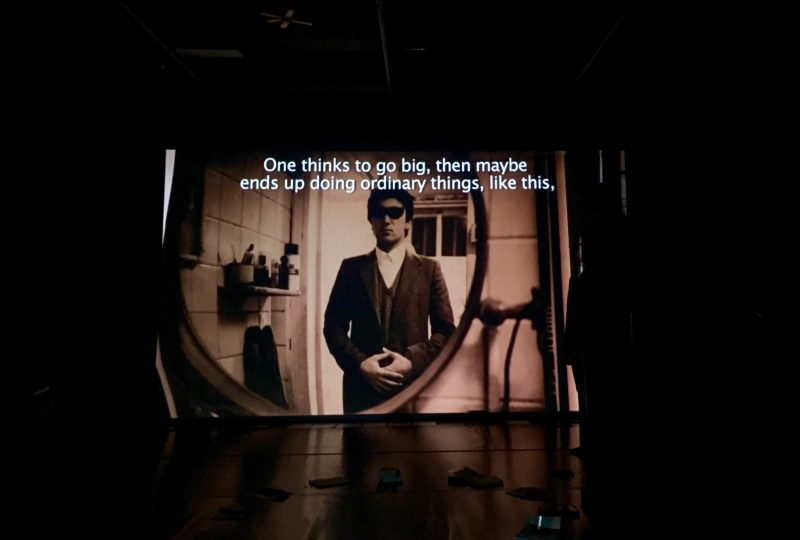

“Between me and P.” è un altro viaggio nella memoria segnato dall’assenza dove si indaga dentro un archivio di vita come fosse una operazione a cuore aperto. L’atto teatrale è di Filippo Michelangelo Ceredi, fotografo e performer (anche sulla scena) che con la tenacia di un detective ha rimesso assieme i cocci deflagrati di una famiglia allo scopo di fare luce sulla scomparsa di una persona. Filippo ha solo cinque anni quando nel luglio del 1987 all’età di 22 anni, Pietro, il fratello maggiore scompare per sempre nel nulla. Ceredi si riappropria così di quella storia, immergendosi a capofitto nelle tracce lasciate da Pietro. Sono biglietti, libri, ritagli di giornale, dischi, e fotografie. Immagini di luoghi rivisitati per trovare lo sguardo fraterno. Anche gli amici di un tempo e la madre partecipano al tentativo di ricostruzione della personalità di quel giovane nato nei Sessanta che un giorno d’estate decise di andare via. Il viaggio di Ceredi si compie nel bianco e nero dei ritagli di giornale e nelle foto proiettate ininterrottamente come stelle pulsanti da un videoproiettore. I libri e le riviste _disposti per terra sul palcoscenico e lasciati alla vista e alla curiosità del pubblico _ sembrano pezzi di un puzzle intricato: tra di loro prenderà forma la danza finale di Filippo, scomposta e liberatoria. Quasi il tracciato ipotetico di un dialogo ristabilito tra i due fratelli perduti, mentre le note di Pink Floyd, Boney M e Vasco Rossi ne scandiscono il tempo.

L’Iliade di Omero, le “Troiane” ed “Ecuba” di Euripide hanno dato i loro fili narrativi per costruire l’ordito antimilitarista di “Ecuba”, nuova produzione dei Cada Die con la regia di Giancarlo Biffi. Il dramma a due dimensioni, e profondità al minimo, muove i personaggi come figure di un teatro d’ombre. Sfuggenti e lontani con l’azione ridotta all’essenziale per accentuarne il rilievo ieratico si muovono come in una sorta di mystery plays. E’ l’assenza della pace e la paura per un nuovo ordine mondiale, evocato dagli scritti di Kissinger, rilanciati meccanicamente da un automa algido e robotico (Sandro Mascia) a segnare la linea di continuità con il contemporaneo. Si dice Troia e si pensa a Kobane, è l’eterna lotta per fermare le guerre, che seminano di morti il mondo causando la fuga e l’abbandono dalle proprie case di milioni di uomini e donne.

L’allestimento, povero e dalle scene minimal, a contatto diretto con il pubblico, si osserva come una sequenza di stampe giapponesi, quasi dei fermi immagine dopo una esplosione. Momenti di dolore congelati nel tempo come quello delle madri che attendono il ritorno degli uomini (una incisiva Lia Careddu nel ruolo di Ecuba) e restano di pietra davanti all’orrore della guerra che accumula lutti togliendo la voglia di vivere. Anche perché tutto è già accaduto, dalla caduta di Troia alla disfatta del popolo di Ettore. Sono rimaste solo le donne (Marta Proietti, Chiara Aru e Carla Stara), ultime ad essere immolate per saziare l’ira degli Achei, estrema testimonianza della inutilità di una vittoria.

Indirizzato a una umanità in forte deficit di identità, dove a dominare è l’assenza di concentrazione, la capacità di stare attenti su quanto accade attorno, presi come si è nel seguire il mondo e la vita come un filo virtuale, da un link all’altro, l’ensemble Sotterraneo ha offerto “Overload”, nominato sempre nella recente premiazione degli Ubu come miglior spettacolo della stagione 2018. La compagine toscana (drammaturgia di Daniele Villa e sul palco i bravi Sara Bonaventura, Daniele Pennati, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini e Marco De Agostini) è stata davvero abile nell’intessere un gioco di atmosfere e gag prendendo spunto e modello dalle celebri lezioni rese dallo scrittore americano David Foster Wallace ai neo laureati del Kenyon College, rintracciabili in “Questa è l’acqua”, volume pubblicato nel 2009 da Einaudi editore, raccogliendo sei diversi racconti dell’autore scritti fra il 1984 e il 2005. Lo spettacolo vola tra gioco e riflessione ironica sui moderni flussi di comunicazione e la drammatica assenza di una strategia di sopravvivenza.

Ancora sul conflitto. A puntare i riflettori della scena sul vuoto di raziocinio che le guerre generano, la mancanza cioè di pietas e rispetto per la vita umana è il racconto “La paura”, scritto nel 1921, da un pentito interventista nella Grande Guerra, il napoletano e siciliano acquisito Federico De Roberto, messo in bell’adattamento e regia da Federico Bonomo con la precisa e ispirata interpretazione di Daniel Dwerryhouse nei panni del tenente Alfani, responsabile di un distaccamento d’alta montagna, sul Fronte del Corbin. E’ lui a raccontare e facendo riemergere la tragedia in un ambiente immacolato che rimanda al candore delle cime alpine, ma anche agli ambienti anonimi di un manicomio ingombro di reti e materassi. Qui, come in una specie di limbo, ondeggia la memoria di Alfani, tra trincee al freddo e al ghiaccio e ordini stupidi che servono solo a mandare a morire inutilmente i soldati. E’ lui stesso a muoversi come un fante tra ostacoli immaginari, sparare e rimanere ucciso. Alter ego di quell’ultimo soldato, soprannominato l’Eroe il quale rifiuterà l’ordine che lo condannerà a morte certa. Un rifiuto che, dopo l’accusa gratuita di vigliaccheria, pagherà con l’estremo gesto del suicidio proprio davanti all’ufficiale. Il monologo è a tinte forti e lascia sgomenti davanti al vuoto desolante causato dalla guerra, mentre il rimorso diventa uno spazio bianco come la neve che cade silenziosa sui monti.

Liberatori di suoni. O meglio musica liberata. Sono i tre strepitosi clown/musicisti/attori Sergio Licatalosi, Francesco Pennacchia e Gianluca Stetur protagonisti del raffinato gioco teatrale sul filo dell’assurdo “Freier Klang” tra sense/nonsense diretto da Claudio Morganti, drammaturgia a cura di Rita Frongia, che mette in scena un concerto immaginifico eseguito con strumenti più simili ad “objet trouvè”, composto di perfette gestualità, padronanza al limite della perfezione, da parte di strumentisti assolutamente compresi nel loro ruolo. Solo che il concerto non c’è. O meglio c’è ma è la sua citazione, una sublimazione simbolica che libera la musica per diventare poesia. Atto lirico magistrale diviso in due parti, nella seconda mette in scena parole come suoni, tempi e pause degne di Schubert.

Spettacolo post cinematografico, in chiusura di ciclo, regala una indiretta riflessione, forte e profonda sull’esistenza, segnandone simbolicamente i confini in un alterno carambolarsi: il vuoto e il pieno, l’assenza e la presenza, il rumore e il silenzio. E’ il notturno “L’Ombra della Sera” di Teatropersona, diretto da Alessandro Serra che fa librare nel buio quasi assoluto le tre figure femminili dello scultore Alberto Giacometti, la Madre, la Prostituta e la Moglie, complice la sontuosa arte danzata di Chiara Michelini, performer unica con il dono di una seducente e misteriosa angelicità. Il buio spinge a socchiudere gli occhi per mettere a fuoco le figure che emergono dal nero, sofficemente eteree come particelle di un sogno. Lo sguardo conquista poco a poco lo spazio guidato da alcuni oggetti che paiono delimitarlo: sono una sedia, un cappotto, delle scarpe, un tavolo, lampade e uno squarcio di città parigino dipinto da una luce gialla che da un fanale cade polverosa sul mondo.Chiara Michelini si muove tra gli oggetti dipanando il filo di un racconto che lega porzioni di una esistenza vissuta tra sofferenti travagli, tormenti d’arte e amore, Ogni gesto è una frase, ogni movimento è un discorso. Le mani tagliano l’aria come coltelli, ora l’accarezzano leggere come piume. Focalizzandosi sul corpo, diventato carta geografica di spostamenti e passioni, lo percorrono accarezzandolo, frugandolo. Così si rivela l’universo di vita e d’arte di un artista dalla complessa personalità che, come pochi, ha collocato al centro della sua ricerca la tragedia dell’uomo contemporaneo uscito da due totalizzanti conflitti. Emerge così quella riflessione che lo scultore tradusse in forme fragili, spesso in equilibrio precario, forme imperfette dentro materiali scavati in modo tormentato che sembrano anelare spazi più ampi. Sfidando senza sosta il vuoto e l’assenza.

Devi fare login per commentare

Accedi