Arte

Scambiapassi a Piscinola (Scampia): un esilio urbano

Scampia è un quartiere di Napoli troppo noto e discusso – esaltato oltraggiato vituperato inneggiato (be’, sì, anche!) – e ormai noto credo non solo in Italia ma nel mondo. Un esempio, forse, di come non si fa architettura, di come non si fa urbanistica. In Italia non è il solo, anche se il più parlato. Vogliamo guardare Corviale a Roma? Lo Zen a Palermo? Ma Scampia ha un segno – non solo urbanistico – tutto suo, per il solo fatto di trovarsi a Napoli. Scampia è anche teatro. Tra l’opera buffa, che è sempre stata teatro contemporaneo, e la sceneggiata, teatro dell’oggi, del provvisorio permanente. Scritto senza dispregio. Penso, infatti, a una commedia come Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi. O all’Opera Buffa del Giovedì Santo di Roberto De Simone. Il sublime e io sconcio a braccetto. Non voglio avventurarmi fino all’Iguana di Anna Maria Ortese. Anche perché non è teatro, ma un romanzo – a Napoli la differenza è però inafferrabile – ma, citando Il mare non bagna Napoli, sempre dell’Ortese, potrei scrivere: “Fate come volete, per me è una vera pazzia”. E penso a Beppe Barra che dal proscenio guarda il pubblico, una fila di lampioncini, sotto i suoi piedi, sul bordo della scena, figura i lumini di Poggioreale e Barra, muovendo in cerchio il braccio rivolto verso la platea, esclama: “Ma questi qua, sono tutti morti?” (Opera buffa del giovedì santo: poco prima si era sentita Luigia Sanfelice tuonare contro l’aristocrazia e inneggiare alla vittoria della borghesia gridando “Libertà! Libertà! Libertà!”, un “pezzente” la guarda e dice “Ma quale borghesia? Qua, a Napule, nun ce stanno borghesi! Qua simme tutti o nobbili o pezzenti”.

Il teatro napoletano è la vita che recita sé stessa. Scampia è una scena vuota sulla quale la piccola borghesia corrotta del paese ha voluto inscenare un ascensore sociale, ma di fatto ha solo rappresentato la propria inadeguatezza a capire il mondo di cui si è impadronita. La fantasmagoria architettonica di mezze calzette che scimmiottano – deturpandola – l’utopia socialista di un Le Corbusier e del Karl-Marx-Hof di Vienna suggerito da Otto Wagner e realizzato da Karl Ehn. L’utopia diventa, a Napoli, una smorfia. Edifici che s’innalzano tra il vuoto di spazi inutilizzati e il niente delle relazioni sociali. Un luogo pericoloso più per chi prova o è costretto a viverci che per chi s’addentra a visitarlo. Una scena maestosa dell’incompetenza politica che affligge l’Italia postfascista. In qualche modo, però, l’altra faccia della medaglia, il negativo depurato della fotografia fascista, la mastodontica esibizione del non ce la faccio ma fingo di farcela. A Napoli si manifesta, si apparecchia alla luce del sole ciò che nel resto del paese, sopratutto al nord, l’educazione piccolo borghese tace, nasconde, ammanta di buone maniere. A Napoli anche l’ipocrisia – soprattutto quella sociale – fa piazzate. La morale non c’entra. Non è mai stato un problema italiano. E tanto meno napoletano. Ma solo a Napoli si osa dirlo che non è un problema. E allora, ecco, questa piazzata si fa arte. In letteratura, nella canzone, a teatro, al cinema. E prima ancora nella pittura: Luca Giordano ne dipinge il monumento alle pareti dei palazzi e anche nei monasteri (perdute, ahinoi! le pitture di Montecassino, e una volta tanto non per la nostra incuria, ma per le bombe americane).

Ma già prima, con più ferocia, con più disperazione, Caravaggio, il milanese Caravaggio, ne aveva colto la tragica interrogazione, e dipinge le Sette opere di misericordia. Perché l’arte non rappresenta, ma interroga, o meglio: rappresenta un’interrogazione. Da sempre. Solo gli artisti neoclassici – e apparentemente, ma non sul serio – sembrano invocare un modello di bellezza. Quando poi veramente sembrano realizzarlo – come fa Canova con le Tre Grazie, o Foscolo con il progettato, ma incompiuto e frammentario poemetto dedicato anch’esso alle Grazie – la rappresentazione del bello ideale diventa per contrappasso un rimprovero, una denuncia del brutto reale. Basta leggersi l’Ifigenia di Goethe per rendersene conto, soprattutto quando la sorella di Oreste rimprovera al fratello e ai maschi del genere umano di essere capaci di provocare solo il pianto di madri orbate, di vedove, di sorelle alle quali è stato ucciso il fratello. Come per la Elena di Euripide, anche per l’Ifigenia goethiana gli uomini, i maschi della specie, non inseguono altro che il fantasma della lotta, della guerra, dell’assassinio, che chiamano gloria.

Scambiapassi

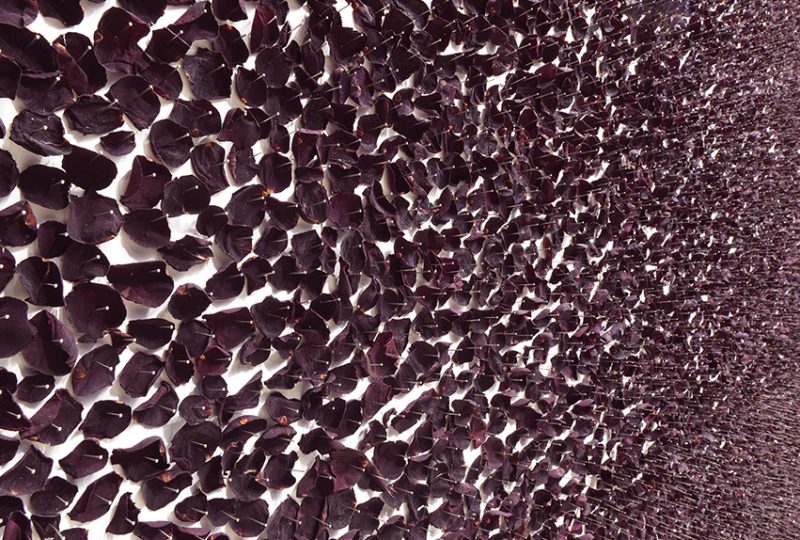

Ecco, allora, che a Scampia, o più precisamente nella stazione di Piscinola, l’ultima della linea 1 della metropolitana, che da Piazza Garibaldi giunge appunto a Piscinola, nel sottopasso progettato da Cherubino Gambardella e che si chiama Scambiapassi (il Cratilo platonico ci costruirebbe sopra una paraetimologia), Gian Maria Tosatti immagina e realizza un’installazione inquietante, anche se dall’apparenza dimessa. Sembra quasi un “monumento” al provvisorio, all’inessenzialità del quotidiano, alla superfluità dell’essenziale. Come per raffigurare, cioè, lo spreco e la consumazione, più che della vita, del vivente, del corpo in cui la vita si manifesta: tutti noi corpi vaganti da un territorio espropriato a un rifugio saccheggiato. Una camera d’albergo, sembra l’installazione illuminata a giorno, la camera di uno di quegli alberghi di periferia o dei caseggiati scrostati e cadenti che attorniano le stazioni ferroviarie delle metropoli che furono industriali, esemplificazione potente, oggi, per chi guarda, della divaricazione in questo paese tra la realtà effettiva in cui si è confinati e il nostro modo di chiamarla, con l’intenzione di sublimarla, in effetti per nasconderla, cancellarla alla nostra percezione: si offre così al passante, in un angolo, la vista di una stanza vuota come spazio del pellegrinaggio, dell’andare, la sosta temporanea di un esilio. Un letto, una sedia, una bottiglia d’acqua mezzo vuota. Alle pareti, infilzati da chiodi sottili, petali secchi di rosa. Fuori, nel quartiere, di questa esibizione di un’apparenza irreale Le Vele ne sono l’emblema, come a Roma Corviale, e con “efficienza” nordica, anche a Milano, nella Capitale Morale, Milano Tre.

Un filo continuo sembra collegare la nostra storia unitaria: costituito dalla profonda spaccatura tra la retorica dell’apparenza e la realtà della miseria, dell’impotenza, anche politica, di un paese ad affrontare l’indigenza concreta – sia della sua economia sia della sua cultura – senza resistere all’impulso di fingersi una grandezza dove invece c’è un degrado o addirittura un immondezzaio – le Terre dei Fuochi non sono un miraggio nel deserto, anche se attuate in un deserto. Cattaneo e Mazzini lo avevano capito: non ci sarebbe stato nessun Risorgimento, nessuna Rivoluzione nazionale se la lotta per l’indipendenza non fosse stata anche, e soprattutto, una rivoluzione sociale. Cavour no, o meglio, Cavour ha scelto di rifiutare la rivoluzione sociale, negarla, per concentrarsi sulla costruzione politica di un paese che ancora non c’era. La miopia cavouriana la stiamo ancora scontando. In qualche modo il fascismo prima, l’avventurismo craxiano poi e i sovranismi e populisni di oggi ne sono la conseguenza.

Il resto viene da sé. E viene da sé che una stanza d’albergo invece che a un rifugio assomigli a un confino, a un carcere. Perché, ora, tutto questo sembra proprio racchiudersi nella nudità di quella stanzetta in cui il passaggio umano s’è fossilizzato non in una memoria, bensì in una assenza. Mancano perfino le lenzuola, manca il cuscino sul capezzale o i cuscini, sul letto e sulla sedia. C’è lo strato di cera, materia organica fossilizzata. La bottiglia d’acqua è mezzo vuota, lasciata lì, per nessuno. Né si prevede un ospite che stenda le ossa stanche sul letto o che poggi il suo culo sulla sedia. La porta scrostata, ci si sta male a guardarla, fa immaginare, fuori di quella stanza, intonaci frantumati, marciapiedi ingombri di spazzatura. L’ingresso del palazzone, un antro senza portiere, s’immagina che possa puzzare d’orina di gatti, di topi, d’uomo. Sul materasso c’è uno strato di cera, come s’è detto, materia organica fossilizzata. Il sudore, il piscio che si fanno pelle, copertura. E c’è lo stesso strato gommoso, floscio, sulla sedia, umori solidificati di corpi, di culi, di pantaloni o gonne unti, impregnati della sporcizia di muri accidentati, di prati che sono pattumiere, su quella cera s’immaginano le impronte di brache raggrumate di merda non trattenuta.

Si corre con la fantasia a inferni medievali, a bolge dantesche o visioni fiamminghe, un campo con le ruote dei condannati, come in un Calvario di Brueghel, e si coglie qualcosa di ciò che forse l’artista ha voluto rappresentare. Viene voglia di abbracciarlo, perché da quella stanza ci sta facendo vedere l’Italia di oggi. La visione di questa stanza, infatti, fa pensare alla situazione dell’arte in Italia, l’arte, da Pistoletto a Cattelan, e qui a Tosatti, come specchio di un degrado che sembra inarrestabile: che in musica s’inneggi a un Allevi, che si dichiari genio qualunque strimpellatore, qualunque vociante, che si affacci sul palco di una discoteca, che si annunzi sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, fa ricordare gli spazi infrequentabili, ma frequentatissimi, della Stazione Tiburtina, della Stazione Ostiense, a Roma, gli scarti urbani delle periferie napoletane, milanesi, torinesi. E la retorica del grande paese sovrano, il paese inventivo delle “piccole e medie imprese” (ma perché invece mai una “grande” impresa internazionale, salvo le mafie?). Questo inguaribile “nanismo” italiano che s’impalca a gigantismo. Non una sola catena alberghiera ci è rimasta. Due ne avevamo: Agip e Jolly: sono diventate spagnole e americane, NH e BestWestern. All’estremo nord, sul Baltico, il BookInn di Vilnius è un monumento al libro! L’albergo ha stanze, ampie, comode, accoglienti, e libri dappertutto, al ricevimento, nei corridoi, nelle stanze, perfino ai lati delle scale. E noi, culla dell’umanesimo, patria del 60% dell’arte del mondo (ma come l’hanno misurata?) che però lasciamo rovinare i nostri monumenti e non abbiamo nemmeno una, che sia una, collana scientifica di classici antichi (ce l’hanno gli USA, e formidabile, la LOEB!), e l’unica che tentava di salvare la faccia, la Lorenzo Valla, da Berlusconi in poi, il governo italiano ha pensato bene di toglierle gli aiuti finanzi

Ma questo è arte? si chiederà qualcuno. E perché no? Intanto tutte le stazioni della metropolitana di Napoli ci offrono sguardi simili, si scende, e si attraversano visioni d’arte. L’idea che l’arte sia solo il bello è relativamente recente. L’arte, invece, da sempre, è stata un modo d’interrogarsi sul reale, di chiedersi che cosa è, com’è fatto il mondo in cui mi sento immerso. L’artista non ha mai risposte, non consola, non offre paradisi artificiali, pone domande, mostra problemi, presenta conflitti. E le stazioni della metropolitana di Napoli, forse le più belle d’Europa, senz’altro d’Italia, quest’interrogazione che l’arte di oggi ci fa sull’oggi, ce la presenta tutti i giorni, a tutte le ore. Basta scendere giù, lasciarci trasportare dalle scale mobili, guardarsi intorno, guardare sopra, passeggiare nei corridoi, raggiungere le banchine, guardare i binari. E’ arte, è l’arte di oggi.

Euripide dovette scappare da Atene, fuggire un linciaggio, perché nelle Troiane aveva accusato il pubblico, gli ateniesi, i greci, di essere loro i “vero barbari” (lo fa dire a Ecuba, a una regina barbara), perché ordinano stragi, ammazzano bambini: c’era appena stata la spedizione punitiva degli ateniesi nell’isola di Melo, oggi Milo, furono uccisi tutti i maschi, anche i bambini, e le donne furono deportate. Shakespeare racconta la storia dell’Inghilterra come una successione impunita di crimini. Sono due tra i massimi drammaturghi di tutti i tempi. Camus scrive che non smettiamo mai di essere costretti a rivoltarci, che l’esistenza umana è l’esilio di Sisifo. Aristotele è ancora più amaro: “… chi di noi dunque, guardando a tutto ciò |al dolore di esistere, al male di vivere| potrebbe pensare di essere felice e beato? Noi che non appena veniamo alla luce, per natura, come dicono coloro che pronunciano le forme misteriche, siamo destinati all’espiazione? Questo infatti divinamente dicono i più antichi, e cioè che l’anima paga una pena e che noi viviamo per espiare una grande colpa” (Protreptico, citato da Giamblico, traduzione di Gabriele Giannantoni). Non c’è bisogno di pensare a chi sa quali crimini. Basta riflettere alla necessità di morire. E alla disparità che la fortuna sparge tra gli uomini.

Possibile che una stanzetta faccia pensare a tutto ciò? Che l’artista l’abbia previsto? Ma l’arte non dice mai solo ciò che l’artista crede di farle dire. Dice anche ciò che gli altri vedono, leggono in essa. Noi non leggiamo oggi l’Iliade con il cervello di Omero né vediamo la Gioconda con gli occhi di Leonardo. Eppure tutto ciò che leggiamo, che vediamo, è contenuto nell’opera che leggiamo e che vediamo.

Devi fare login per commentare

Accedi