Arte

Deorvm Manivm Ivra Sancta Svnto – Collezionare il tempo / prima parte

Raccolta di riflessioni artistiche, semiserie qua e là, con onirica quadratura finale, di Massimo Crispi.

“E l’estreme sembianze e le reliquie

Della terra e del ciel traveste il tempo”

Ugo Foscolo, Dei sepolcri, 1807

Ognuno ha le reliquie che si merita

Alberto Savinio, Casa “La vita”, 1943

Che cos’è una collezione? Da dove viene la smania di racimolare cocci, tessuti, brandelli, statue, dipinti, pietre, vasi, mobili, piatti, piante grasse, abiti d’epoca, biglie, schegge, libri, balocchi, armi, peli, ossa, orologi, scarpe, uova di struzzo, macchinine, borse, porcellane, strumenti musicali, trenini, frammenti, CD, DVD, cimeli di celebrità, farfalle, francobolli, monete, le figurine dei calciatori, autografi e quant’altro ci passi per il capo, e dare a quegli oggetti una collocazione, sia esso un museo o la propria casa, un giardino, una biblioteca?

“O yes! Ricerco, aduno senza posa

capelli illustri in ordinate carte:

l’Illustrious lòchs collection più famosa.”

…

“Dischiomerò per Voi l’Italia bella!”

…

“Manca D’annunzio tra le mie primizie;

vane l’offerte furono e gl’inviti

per tre capelli della sua calvizie…”

“Vi prometto fin d’ora i peli ambiti”

Così Guido Gozzano all’americana Ketty, nell’omonimo poemetto, bizzarra collezionista di chiome celebri, la figlia della cifra e del clamore, superficiale compagna di viaggio a Ceylon alla quale mancava solamente una ciocca del Vate per completare il suo illustre patrimonio tricofilo.

Di peli ambiti altra raccoglitrice, di Vincenzo Bellini ammiratrice, rimasta ignota ma considerata nella sovraffollata camera ardente dell’estinto Cigno di Catania che prematuramente avea lasciato il mondo, della cerulea salma baciò il petto furtiva, pur di strappare coll’ansiosa bocca gli scarsi peli dal suo petto esangue.

I collezionisti sono capaci di tutto pur di arricchire le proprie raccolte.

Io, ad esempio, colleziono ricordi. Anch’io sono capace di tutto per recuperare un antico diario dove sono custoditi segreti e memorie familiari… anche non della mia, di famiglia. Non è per farmi gli affari altrui, beninteso, il pettegolezzo non m’interessa punto. È che sono sensibile alle memorie di persone che ho conosciuto, o che mi hanno trasmesso idee, comportamenti, aneddoti, sapienze, emozioni, o anche di perfetti ignoti che però dagli scritti lascino intravedere delle storie intriganti. Inclusi i ricordi dei parenti, non quelli serpenti, anche se, forse, pure quelli mi hanno lasciato qualcosa nella sterminata eredità della memoria. Devo dire che la collezione di ricordi è molto comoda: occupa pochissimo spazio in casa pur se parecchio nella scatola cranica e ci sembra o, almeno, sembra a me, di non esserne mai sazi. Tanto il posto c’è. Chi riunisce ricordi come me potrà capirmi meglio e perdonarmi per i miei deliri, ognuno ha i suoi feticismi: vi prego, lasciatemi i miei.

E proprio il ricordo di chi ci ha preceduto ha ispirato il titolo di questo scritto: il motto dei Sepolcri di Ugo Foscolo che, con Alberto Savinio e la sua allegoria della vita come una casa piena zeppa di anticaglie, e, soprattutto, Guido Gozzano, forma già una prima triade magica che mi spiana la strada e mi protegge mentre illustro il mio furore del momento. Il motto, a sua volta desunto da De legibus di Cicerone, a sua volta attribuito alle XII Tavole, che quindi si rivela già un tramandarsi di memorie, testimonia pertanto il valore, per i sopravvissuti, del ricordo delle vite (e degli oggetti, metaforici e concreti) di chi ci ha preceduto. Ha un analogo valore anche per me.

In questi ricordi, dove trova una sua collocazione anche il salotto traslato della gozzaniana Nonna Speranza, la nonna di tutti noi per antonomasia, ci sono incontri personali e familiari, in fase di archiviazione e riordinamento per motivi assolutamente casuali in questi ultimi tempi, che poi, di loro spontanea volontà si sono legati ad altre reminiscenze di incontri, a Palermo, certamente, dove ho passato e trascorro molto tempo della mia vita, ma soprattutto nel mondo. Queste memorie costituiscono un dedalo pieno di percorsi che si articolano e connettono a loro volta con mille altre cose e anime. In fondo anche le collezioni di oggetti lo fanno, creano affinità e corrispondenze tra i singoli elementi che le compongono.

Ma cos’è davvero una collezione? Che cosa preme a raccogliere oggetti, soprattutto, e a classificarli, secondo il proprio gusto, le proprie esigenze, il proprio estro oppure secondo criteri scientifici e un ordine sistematico? Proviamo, in qualche modo, a mettere un po’ di rassetto nelle collezioni, che si annunciano già bizzarre assai, partendo ab ovo, ossia da come sia nato il collezionismo e quali siano state le sue progressive metamorfosi. In seguito passeremo in rassegna alcuni tipi di collezioni che mi hanno particolarmente impressionato e che, a causa di queste connessioni neuronali che si agitano nel mio cranio, reclamano spazio in queste righe, mostrando un reticolo di legami assai singolare che spero sia utile per comprendere meglio le ragioni di una collezione.

Sembra strano a dirsi ma il collezionismo inizia anticamente come pratica sepolcrale e sembra che quest’aspetto plutonio pervada spesso anche le collezioni della nostra epoca. Il collezionismo è sempre in bilico tra la vita e la morte, come dimostra il caso di Bellini, passeggia sul bordo d’un precipizio tenebroso, inquietante e attraente al contempo, perché è l’esigenza dell’uomo di far rivivere il passato nei suoi frammenti, assicurar loro un’immortalità, l’unica cosa che gli umani, in quanto mortali, non potranno mai possedere e che li differenzia dagli dèi. Non solo. Significa, in molti casi, anche possedere quei frammenti e convocarli regolarmente in sedute spiritiche per farli parlare, premendoli a narrare le loro vicissitudini, spingendoli a reincarnarsi creando memorie nuove da rimandare in eredità ai nuovi collezionisti.

Don Giovanni, accanito seduttore e collezionista di femmine, sfidava la sorte di continuo, soprattutto i genitori, i fidanzati e i mariti dei suoi oggetti del desiderio, pur di aumentare la lista delle conquiste meticolosamente aggiornata da Leporello. Tutto ciò che restava di quel collezionismo era, alla fine, una lista, e, certamente, anche una fama imperitura tale da diventare mito e modello di libertinaggio consapevole e soggetto per commedie, opere liriche, balletti, canzoni, film, romanzi, saggi. Si potrebbero collezionare anche tutte le opere esistenti sul personaggio o che parlino indirettamente di lui. Qualcuno lo avrà fatto di sicuro. E questa collezione, secondo me, dovrebbe trovare un luogo d’esposizione a Siviglia o in Sicilia, luogo scelto da Molière per la sua tragicommedia. Alla fine, di quest’estesa collezione di donne a Don Giovanni restava solo un ricordo e quindi era una raccolta di ricordi. Una collezione che svanisce colla morte del collezionista, non può essere ereditata da nessuno perché le collezionate sono disperse per il mondo, forse anche decedute, e la lista di Don Giovanni probabilmente verrà buttata via da Leporello dopo che il Commendatore se l’è venuto a prendere per portarlo all’inferno. Il dramma non lo dice ma sarà andata così. L’immortalità è assicurata dalla mitologia, in questo caso.

L’immortalità… Il sogno di Faust, in fondo: rivivere eternamente giovane, così come quello inseguito da chi spera, coll’ausilio della scienza e della tecnologia, di abolire quel molesto limite biologico della morte, considerata quasi un’infermità. L’inutile e illusorio tentativo di addomesticare l’eternità è anche quello d’innumerevoli signore e signori i quali, collezionando frattaglie di sé stessi, affidano al bisturi del moderno Coppelius, il chirurgo plastico, la realizzazione d’improbabili nuove effigie, tutte simili a bambole fatte in serie, che, più spesso di quanto non si creda, franano catastroficamente: non si può dichiarare guerra al Tempo e pretendere di vincerla. πάντα ῥεῖ , tutto scorre.

I fisici quantistici, oggi, credono di consolarci colla teoria illusoria che il tempo non esista. È un’affascinante teoria, ma le rughe ci sono e segnano lo scorrere del tempo (non per me, perché uso i cosmetici di L’Auréole, che dai primi del Novecento ha dichiarato guerra al tempo, spesso vincendola), checché ne dicano Carlo Rovelli, Adrian Bardon e Lee Smolin, i quali sembrano averle abolite dal loro orizzonte. Eliminate anche le stringhe, che servivano forse a tenerle su e nasconderle, le rughe, arrivano gli anelli… Rovelli adora, giustamente, Anassimandro (610 a.C. – 560 a.C.), che per primo intuì che la Terra è un sasso sospeso nel vuoto e che l’origine di tutto è l’infinito, pur con discrete falle nella sua cosmogonia dovute ai tempi antichi e agli scarsi mezzi disponibili per indagare. Però, all’uopo della mia crociata a favore dell’esistenza del tempo mi viene in soccorso Pitagora di Samo (580 a.C. – 495 a.C.) che proclamava: tutte le cose sono numeri, quindi è tutto ordinato e passibile di misurazione e ciò che si può misurare esiste. E vallo a contraddire. Che poi il tempo per lui fosse un ciclico divenire e che ci si reincarnasse fino alla fine della purificazione per uscire dal ciclo stesso è un altro delirio che non desidero approfondire… Però non si può certo non notare come Pitagora, e pure Anassimandro, non siano più tra noi. Ci distanziano da loro ben due millenni e mezzo terrestri. Non solo. Vorrei spiegato dai fisici quantistici come giustifichino il fatto che loro esprimono la propria teoria qui ed in questo momento, o lì e in un altro, che il tempo non esisterebbe. Come si può dire che il tempo non esiste? Pur di dire cose nuove ormai ci s’inventa qualsiasi teoria…

Il concetto di tempo, assai affascinante, ha fatto rompere il capo all’uomo da sempre. Una delle definizioni più interessanti la diede Agostino d’Ippona (354-430), nelle Confessioni, usando la similitudine della musica:

Chi, volendo emettere un suono piuttosto esteso, ne ha prima determinato l’estensione col pensiero, ha certamente riprodotto in silenzio questo spazio di tempo, e affidandolo alla memoria comincia a emettere il suono, che si produce finché sia condotto al termine prestabilito: o meglio, si produsse e si produrrà, poiché la parte già compiuta evidentemente si è prodotta, quella che rimane si produrrà. Così si compie. La tensione presente fa passare il futuro in passato, il passato cresce con la diminuzione del futuro, finché con la consumazione del futuro tutto non è che passato (XI, 27, 36).

Ed ecco quindi l’importanza della permanenza nella memoria di ciò che è stato e i famosi tre tempi diversi: non il passato, il presente e il futuro ma il presente del passato, il presente del presente, e il presente del futuro. Quasi una ricerca del futuro a ritroso, esattamente invertendo la freccia del tempo e, se proprio volessimo, quasi un’anticipazione secoli prima, pur con segno diverso, dell’Angelus Novus di Paul Klee (1879-1940), drammaticamente interpretato da Walter Benjamin (1892-1940).

Ma non lasciate che l’argomento del Tempo mi prenda troppo la mano altrimenti non la finiremmo più. È tempo di ripresentarsi agli antichi sepolcri che ci riguardano. Al Tempo ci torneremo a suo tempo.

Quando il tempo sulla Terra per qualcuno terminava, ci s’immaginava un aldilà dove il tempo per l’estinto continuava a scorrere, sebbene in una dimensione parallela separata chiamata eternità. Non sempre un luogo gradevole, va detto, c’erano i fioriti Campi Elisi e il tetro Tartaro, l’Inferno bollente e oscuro e il Paradiso luminoso e fin troppo risonante del canto angelico. Perfino nell’antico Egitto per accedere al regno dei morti c’era una psicostasia, il peso dell’anima, dopodiché si procedeva a un giudizio. Se codesto era favorevole si accedeva al regno di Osiride. In caso contrario c’era il mostro Amenet pronto a divorare l’anima scartata. Anche il regno di Osiride era, alla fine, una collezione di anime belle, ripreso ed arredato con angeli, sfere celesti e molto di più dal cristianesimo. Storia antica. Così, fin da tempi remoti, nelle sepolture delle persone più importanti, ebbe una certa rilevanza il corredo funebre del defunto, l’equipaggiamento per affrontare, appunto, l’eternità. Mai sia farsi trovare impreparati a un appuntamento così importante. Ovviamente tutti speravano di accedere al migliore dei paradisi e quindi immensi tesori ci sono stati così tramandati attraverso i millenni: non appena quelle tombe furono scoperte e investigate, rivelarono un oceano d’informazioni sulla precedente vita dei deceduti e dei loro familiari, d’interi popoli e nazioni e del loro grado di civiltà, facendoci spesso riscrivere la Storia.

Codeste collezioni funerarie variarono molto a seconda delle epoche, delle civiltà e del ceto sociale a cui l’estinto apparteneva; in genere erano costituite da oggetti che il defunto aveva usato in vita, altri erano pieni di cibo che avrebbe utilizzato nell’aldilà, e anche il sarcofago faceva parte del corredo. Nell’Egitto del Medio Regno iniziò a diffondersi la pratica della maschera funeraria, altro complemento d’arredo, da cui derivò in seguito il sarcofago antropomorfo che tutti conoscono. E, più avanti, ecco apparire le molteplici statuine sepolte insieme al corpo dello scomparso, che avevano la funzione di dissodare e coltivare la terra, al posto suo, nel regno dei morti: forse la vita oltremondana, specchio di quella mondana, si sarebbe svolta nella pigrizia più totale, magari allungati su un’agrippina, come Madame Récamier, all’ombra di una palma con bibita ghiacciata; tanto, ci sarebbero stati gli schiavi che avrebbero lavorato per il defunto e la sua alimentazione. Le statuette si chiamavano ushabti ed erano assai numerose anche perché, secondo le prescrizioni del “Libro dei morti”, dovevano essere 365, come i giorni dell’anno solare; ma solamente le sepolture più ricche avevano un simile numero di ushabti, o, addirittura, lo superavano e di parecchio. La classe della famiglia si vedeva anche in quello: potenti nella vita, ancora più potenti dopo la morte.

Gli ushabti erano quindi “animati” dai sacerdoti durante i riti funerari: declamando formule magiche, avrebbero infuso la vita nei simulacri in modo da poter espletare le loro funzioni di accompagnatori e servitori dello spirito del defunto nell’aldilà, seppelliti insieme per l’eternità.

Oggi ci sono collezionisti di ushabti (i più pregiati sono quelli blu di Deir-el-Bahari) che vedono incrementare il loro valore anno dopo anno e che fanno guadagnare i loro nuovi padroni senza dissodare un bel niente. Un vero affare.

In Grecia, secondo l’epoca, gli arredi funebri erano più o meno cospicui, anche perché dipendeva dalla forma scelta per la funzione, ossia l’antica cremazione o la classica inumazione più tarda, e anche le tombe, nel tempo, si differenziarono, dando via via maggior spazio alle lapidi con epigrafi a scapito del corredo. Essendo comunque il banchetto funebre parte fondamentale del rito, gli oggetti usati venivano poi lasciati nell’avello coi resti del defunto, vasi potori, anfore, soprattutto, e a volte vere riproduzioni in miniatura di parenti e amici banchettanti, la zia e la nonna, i nipotini, i vicini di casa, l’avvocato e sua moglie… Su alcune anfore erano anche effigiate le prefiche che, in un funerale, occupandosi dell’azione drammatica, tanto importante nella vita quotidiana della cultura greca, non potevano mancare.

Apriamo una parentesi temporale (meno male che il tempo esiste…). Ancora oggi si assiste, soprattutto nel Sud Italia, ma sempre più raramente, a quest’arcaica e grottesca pratica teatrale di mercenarie che piangono l’estinto anche se probabilmente in vita manco lo conoscevano, ma che sono considerate indispensabili per assicurare un funerale di successo.

A Palermo, nel Seicento e nel Settecento, se moriva una persona importante, erano coinvolte perfino le monache e le orfanelle per un “sentito”, unanime e vasto pianto commemorativo,

Calcedonio Reina, Amore e Morte, 1881. Catania, Museo Civico Castello Ursino

oltre alle mercenarie suddette. Un grande spettacolo finale, più baracco che barocco. Non è un caso che una delle collezioni di mummie più assurde, lugubri ed esilaranti al contempo sia proprio nelle Catacombe dei Cappuccini di Palermo, un luogo che sembra montato ad arte come scenografia e che va contro qualsiasi regola del cristianesimo. Intanto per cominciare moltissimi morti sono appesi, cosa contraria alla posizione orizzontale canonica, nella quale il defunto sembrava dormisse, appunto, in attesa del risveglio colla resurrezione della carne nel Giorno del Giudizio. Inoltre, altra usanza in contrasto coll’uguaglianza cristiana nella morte, in codesta perversa smania collezionistica dei Cappuccini, le mummie sono classificate secondo le origini sociali: corridoio donne, corridoio professionisti, preti, bambini e… vergini! Calcedonio Reina, pittore catanese totalmente outsider tra Ottocento e Novecento, immortalò le Catacombe palermitane nel dipinto (oggi nella collezione del Museo del Castello Ursino a Catania) Amore e morte, dove due giovani forestieri, solitari visitatori del luogo, lei bionda e in abito bianco elegantissimo, lui in nero, si baciano perdutamente dando spettacolo davanti al corteo di mummie brune e mute dei preti. Ironia della sorte e della morte.

Ah, il meglio mi scordavo… da un amico che colleziona souvenir in forma di sfere di vetro con neve notai una volta, tra la Tour Eiffel e le Torri Gemelle innevate, una sfera assai particolare: raffigurava una coppia di assai ben definite mummie ghignanti dei Cappuccini di Palermo. Die Kapuzinergruft von Palermo – Sizilien, istruiva la targhetta metallica in Jugendstil avvitata sul supporto di legno ove la sfera poggiava. Ovviamente, sugli scheletri, nevicava. Ah, certo, dimenticavo. Fu applicato al piccolo capolavoro anche un carillon con la Danse Macabre di Camille Saint-Saëns, ancora funzionante. Pregai il mio amico di azionarlo, quando chiesi di esaminare il manufatto: re sol – sol fa – fa mi bequadro – mi mi bemolle… eccetera. Sinistro, non c’è che dire, inquietante colonna sonora degna di un film di Dario Argento, mentre i minuscoli fiocchi di similneve scendevano sulle mummie annegate in quel micromondo liquido, infilandosi nelle loro mandibole spalancate affette da un cronico riso sardonico, abbigliate in frac e camicia bianca con un foulard che cingeva il nulla. Opera di un miniaturista, mi raccontava con ironico orgoglio il possessore della straordinaria e singolare reliquia, prodotta dalla casa viennese Perzy ai primi del Novecento, evidentemente commissionata da un perverso appassionato di articoli funerei. Non credo ne esistano altri esemplari, almeno così mi disse l’eccentrico amico, rivelandomi che l’aveva trovata in una botteguccia di Budapest, tenuta da un uomo vecchissimo e amabile che parlava solo ungherese e qualche parola di francese. Ci tornò qualche anno dopo ma la bottega zeppa di oggetti e il suo vecchino non c’erano più: al suo posto oggi abbaglia e assorda un rumoroso fast food.

Molti pezzi di collezioni mantengono così quell’alone di mistero e d’arcano che li rendono ancora più intriganti, lasciando spesso nel visitatore interrogativi che non avranno mai una risposta. Peccato che all’epoca non esistessero gli smartphone, utilissimi per immortalare oggetti così unici e

Palermo, Catacombe dei Cappuccini, corridoio Professionisti. (foto Massimo Crispi)

particolari. Ma è ora di chiudere la parentesi temporale per tornare alle collezioni mortuarie dell’antichità, che i miei deliri di rimembranze in libera uscita, rischiavano di oscurare.

I veri grandi arredatori dell’aldilà, almeno in Europa, furono comunque gli Etruschi, che ci hanno lasciato intere città sepolcrali colle tipologie di tomba più diverse, veri agglomerati urbani con strade ed edifici dove i morti, secondo le loro credenze, avrebbero condotto una seconda esistenza assai più lunga della precedente, mausolei che venivano arredati come vere e proprie case, con collezioni di vasi, abiti, ornamenti e approvvigionamenti alimentari di cui, senza alcun dubbio, il morto non avrebbe mai potuto fare a meno.

Il collezionismo avrebbe prodotto in seguito i suoi effetti speciali. Dai sepolcri, da un mondo ipogeo, spesso occultato da complicati labirinti o cammini angusti con trappole e comunque rigorosamente separato da quello di chi restava in vita, il collezionismo si trasferì, tempo dopo e con altri significati, nelle case dei vivi. Le famiglie più abbienti dell’Impero Romano collezionarono oggetti provenienti da lontano, più o meno preziosi, statue, dipinti, mobili, soprammobili, gioielli, manufatti sacri o profani, che in certi casi rasentavano probabilmente l’accumulazione compulsiva, come quando si diffuse, nel II secolo a.C., la moda esotica delle copie delle statue greche, fiore all’occhiello dell’arte della polis del V e IV secolo a.C., che non dovevano assolutamente mancare nelle dimore di personaggi di rilievo. Mai più senza. Dalla sfera privata il collezionismo si trasferiva, a volte, in quella pubblica, almeno in Grecia: la Pinacoteca dei Propilei dell’Acropoli di Atene conservava le opere del pittore Polignoto di Taso, secondo quanto ci tramanda Pausania il Periegeta (110-180), ed erano visibili a tutti.

Siamo però ancora assai lontani dalle forme di collezionismo che gettarono le basi di quello moderno, che è quello che maggiormente ci interesserà più avanti. Sulle cineserie (tra cui si possono annoverare le sconfinate collezioni sepolcrali orientali – migliaia e migliaia di soldati di terracotta a guardia di tombe imperiali – sulle quali le indagini archeologiche sono, comunque, assai recenti) si aprirebbe un capitolo senza fine, anche perché i ninnoli orientali ebbero una grande influenza sul gusto europeo del collezionismo forestiero e orientalista dal Seicento in poi, ma qui ci limiteremo solo ad accennarlo perché non aggiunge nulla a ciò che verrà successivamente esposto.

E qui arriviamo alla svolta. La famiglia collezionista di opere d’arte più incredibile della Storia fu, parecchi secoli dopo l’età di Pericle, la famiglia dei Medici a Firenze, iniziando da Cosimo il vecchio, cultore dell’antico e delle pietre, che fu presto surclassato dai successori. Lorenzo Ghiberti, Giorgio Vasari e, soprattutto, il Filarete ci informano degli oggetti che i Medici, amanti, oltre che dei quattrini, delle curiosità, della cultura, dell’antichità, dell’esoterismo, dell’alchimia, collezionarono: camei, ori, libri, strumenti scientifici, sculture, dipinti, ritratti… e servirono d’esempio ai posteri, che aumentarono le collezioni medicee a dismisura. La Guardaroba Medicea, inoltre, era un preciso ufficio i cui archivi ci forniscono indicazioni preziose su tutto quanto di mobile appartenesse alla famiglia fiorentina e sono utilissimi per ricostruire il percorso degli oggetti, dal Mercurio di Giambologna, oggi al Museo del Bargello, alla comoda e alla biancheria dei granduchi. E le indicazioni della Guardaroba sono di una precisione millimetrica: non sfuggiva assolutamente nulla agli archivisti, perfino le corde e gli imballaggi utilizzati nei trasporti venivano archiviati per poi essere riutilizzati per altri scopi e, ogni volta che si usavano, il movimento era documentato. Se tra gli oggetti che noi conosciamo oggi come proprietà medicea ci fossero dei sospetti falsi, o delle sostituzioni successive, è proprio lì che bisognerebbe andare a spulciare…

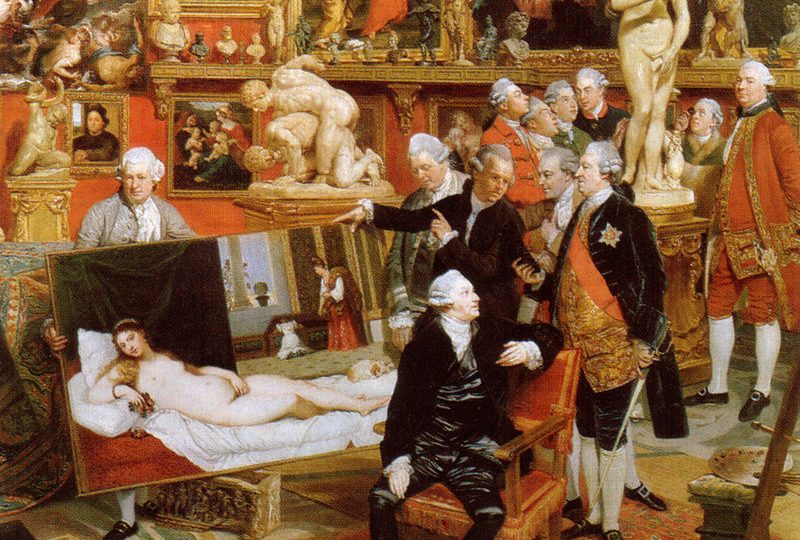

Johann Zoffany, La Tribuna degli Uffizi, 1772-77, Frankfurt am Main

Nella Storia, comunque, ci furono casi di collezionismo tali da rasentare una comicità surreale, come quello di Padre Innocenzo Marcinò, un frate cappuccino (ecco che torna la follia cappuccina siciliana) assai intraprendente e ipercinetico che girava per tutta l’Europa incontrando regnanti e alti prelati, elargendo indulgenze e miracoli, preparando nientemeno che la Pace di Vestfalia e… collezionando reliquie sacre d’ogni tipo per il suo convento-museo-bric-à-brac di Caltagirone, in provincia di Catania: vi trova posto perfino una copia su seta della Sindone torinese, regalatagli dal duca Maurizio di Savoia in persona, quando il monaco si fermò nel ducato nel 1649.

Caltagirone, Convento dei Cappuccini. Copia in seta della Sindone, XVII sec.

Non autentica reliquia ma un surrogato della calìa in questione. Se andaste a visitarlo, potreste notare come il frate cappuccino accompagnatore del museo svelerebbe il manufatto con un sorriso di consapevolezza disincantata, animando un vero e proprio siparietto, quasi fosse scenografia teatrale, commedia nella commedia.

Il luogo che ospita il succedaneo della reliquia è davvero singolare perché è come se fosse un salottino di ricevimento dei frati, dove accogliere i parenti la domenica pomeriggio a conversare e prendere il caffè accompagnato dai dolci delle monache di clausura, adornato con vasi di ceramica calatina, anche di una certa dimensione, in bilico su guéridon molto più piccoli che danno l’impressione d’essere assai fragili per il peso ottimisticamente loro affidato, candelabri, ciuffi di spighe, libri aperti d’ogni tipo…

Il collezionismo chic dilagò non molto tempo dopo le prime collezioni medicee e si espresse in un luogo tipicamente rinascimentale, dove si coniugavano arte, scienza e natura, ma anche il mistero dell’alchimia, dove quindi i naturalia e gli artificialia si sposavano figliando i mirabilia, arredando un luogo circoscritto e delegato alla meraviglia. Era, quel luogo, la naturale continuazione della stanza dei tesori del medioevo, della caverna di Alì Babà, ma con un intento tutt’affatto diverso.

La Wunderkammer, la camera delle meraviglie, è ciò che più si avvicina all’idea di museo che abbiamo oggi, pur conservando ancora una dimensione privata ed elitaria, riservata solo al proprietario e a pochi ospiti, almeno all’inizio. Nei secoli successivi, arricchite dalle “baroquineries”, le Wunderkammern diventarono, invece, oggetto di visita dei grandi viaggiatori e cronisti.

Riempivano questi spazi segreti e occulti pietre rare, pezzi antichi, artigianato esotico, e non potevano mancare le lingue di San Paolo, denti fossili di squalo provenienti da Malta, che, in base al culto paolino e dei suoi seguaci, incantatori e maneggiatori di serpenti letali, erano ritenuti fondamentali per stabilire se un cibo era velenoso oppure no. La nuova scienza, dopo l’oscurantismo medievale, e che nel periodo rinascimentale e soprattutto in quello barocco si sviluppò parecchio, produsse oggetti assai mirabilia che contribuirono ad arredare le camere delle meraviglie. Basti ricordare che la Wunderkammer del castello di Ambras, dell’arciduca Ferdinando II d’Asburgo (1529 -1595), conte del Tirolo, insieme a mille altre preziose suppellettili, biblioteche, mirabilia vari, curiosità, ospitava persino una pregiata e reputata raccolta di automi. Così era anche in altre collezioni soprattutto in area germanica, pur meno fornite di quelle dell’arciduca, prima che la guerra dei Trent’anni, con tutte le distruzioni e l’impoverimento che ovunque causò, falcidiasse le produzioni di questi oggetti strabilianti e costosissimi, fiore all’occhiello degli artigiani-scienziati di Augusta e Norimberga. Chissà quante se ne persero.

La Wunderkammer era, alla fine, il prolungamento e l’ampliamento di quegli studioli lignei tutti intarsiati che sempre più si andavano diffondendo nel Rinascimento e che in origine coincidevano colle biblioteche private, come si può vedere in vari dipinti o incisioni. Tra i più celebri di questi ultimi si annoverano San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina e il trittico Meisterstiche di Albrecht Dürer (nei suoi tre elementi San Gerolamo nella cella, Il cavaliere, la morte e il diavolo e Melencolia I), dove compaiono simboli, oggetti e libri che poi avrebbero fatto parte delle Wunderkammern future, ancora più stracolme di suppellettili e oggetti arcani.

Lo studio del Dottor Faust, insomma. E non è un caso che Thomas Mann, proprio nel capitolo XII del suo Doktor Faustus, citi il famoso e taumaturgico “quadrato magico” presente nell’opera di Dürer, precisamente in Melencolia I, potente concentrato di misteri alchemici. Appeso al muro, accanto alla clessidra del tempo, dietro la fanciulla alata collo sguardo paralizzato dalla meditazione, era l’energico amuleto al quale gli astrologi attribuivano la forza di sfrattare la malinconia e le crisi depressive che possedevano l’infermo.

Wunderkammer Siciliana del XVII secolo (particolare) – Galleria Regionale della Sicilia-Palermo

L’identità del luogo magico ed esoterico della Wunderkammer, filtrata naturalmente attraverso il romanticismo e il decadentismo, che poi in molti casi si trasfigurava nel salotto ricolmo della Nonna Speranza, tipico surrogato di una Wunderkammer borghese, col pappagallo impagliato e il busto d’Alfieri, i dagherrotipi e le conchiglie souvenir, non dovette essere così remota nell’influenzare le due opere d’arte del Novecento, non so quanto conosciute al pubblico ma che fanno parte della mia collana di ricordi, che questi lunghi ma necessari preliminari sul collezionismo mi sono serviti a introdurre.

(1- continua)

© MASSIMO CRISPI 2019

Devi fare login per commentare

Accedi