Scienze

Marchesan: “Chimici, biologi e medici, alleati, possono cambiare il mondo”

Per Silvia Marchesan – una degli 11 scienziati che “con i loro studi stanno lasciando il segno” nel mondo, secondo la rivista Nature – la diversità è una ricchezza. E lei stessa è la prova che la diversità è uno straordinario motore di crescita intellettuale, e umana. Nata quarant’anni fa a Codroipo (UD), nel profondissimo Nordest, figlia di un ufficiale dell’esercito, da piccola ha vissuto per dei periodi a Belgrado e da adolescente a Bruxelles, dove si è diplomata alla scuola europea.

Studi all’Università di Trieste, oggi Marchesan è docente in chimica organica presso il dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche dell’ateneo, e guida il suo Superstructures Lab: un laboratorio tecnologicamente molto avanzato (HPLC, lettore di piastre multi-pozzetto fornito di laser, ecc…) dedicato allo studio delle architetture delle superstrutture di molecole, nato nel 2015, con un team fino ad oggi prevalentemente femminile.

Indicata da Gli Stati Generali come una delle 10 donne che hanno cambiato il mondo nel 2018, Marchesan – che parteciperà al secondo appuntamento del ciclo “Aspettando il Brains Day” il 29 marzo a Vicenza – precisa subito: «Sicuramente i riconoscimenti che sono arrivati sono dovuti al fatto che quella a cui mi sono dedicata è sempre stata una scienza molto collaborativa: una scienza dove si lavora in squadre, e dove ciascuno porta le proprie competenze. Questo ha reso possibili studi di maggior impatto rispetto a quelli che avrei potuto fare io con un gruppo molto ristretto di ricercatori e ricercatrici con il mio stesso background».

Marchesan, che con i suoi colleghi ha sviluppato un idrogel rivoluzionario (potenzialmente potrebbe essere usato per riparare i tessuti del corpo umano, anche se ad oggi il progetto è ancora alle basi), non si pente di essere tornata in Italia dopo anni di ricerca all’estero (per la precisione, in Gran Bretagna, Finlandia e nell’Australia sempre più high tech). Certo, la ricerca in Italia è sotto-finanziata, e la burocrazia rallenta moltissimo… Ma spera di avere l’opportunità di contribuire a cambiare le cose. Con la scienza, che è «molto democratica. Nel senso che in laboratorio il risultato degli esperimenti non dipende da chi sei e da dove vieni».

Oltre all’impegno c’è sempre stata anche l’emozione del laboratorio. «Ho sempre adorato la possibilità di sperimentare. E l’emozione e la responsabilità quando pensavo che forse, in quel momento, ero l’unica persona al mondo a condurre quell’esperimento; la trepidazione all’idea di scoprire qualcosa di nuovo».

Silvia, come mai dopo il diploma hai deciso di dedicarti a una materia scientifica?

Da piccola mi piaceva molto sia dipingere che sperimentare. Infatti ero indecisa tra il liceo artistico e lo scientifico. Ne parlai in famiglia e alla fine optai per lo scientifico, probabilmente anche per il timore che il liceo artistico offrisse meno certezze dal punto di vista lavorativo. Una scelta di cui sono molto felice, anche perché in realtà c’è una forte componente creativa nella ricerca. Quando con la famiglia ci trasferimmo a Bruxelles, mi iscrissi alla scuola europea, dove l’insegnante di scienze era italiana, e ci trasmise una forte passione per la chimica e la biologia… insomma, se in Italia già provavo un certo interesse, in Belgio mi appassionai proprio di brutto [ride]. Lì capii di voler continuare gli studi in ambito scientifico, e devo dire che gli insegnanti in questo ebbero un ruolo fondamentale.

La tua famiglia ti appoggiò in questa scelta?

Sì, mi hanno sempre dato un grandissimo sostegno. Come succede a tutti, anch’io ho avuto dei momenti di difficoltà, ma ho sempre potuto contare sull’appoggio della mia famiglia, e questo è stato molto importante. Anche per tale motivo sono molto felice di aver avuto mio figlio qui, in Italia. Mi piace molto l’idea che cresca vicino ai suoi nonni e ai suoi zii, che possa avere anche un confronto intergenerazionale: credo possa arricchirlo molto.

Cosa ti piace di più della scienza?

Il fatto che sia democratica! Nel senso che in laboratorio il risultato degli esperimenti non dipende da chi sei e da dove vieni, e questo mi è piaciuto davvero molto, da subito. Mi piace anche vedere come la scienza riunisca persone di culture diverse, che vengono da paesi diversi e parlano lingue diverse.

Cosa ti piace di più della chimica?

Devo dire che da studentessa mi sono appassionata sia alla chimica che alla biologia. Volevo cercare di capire meglio il corpo umano, come funzionano i farmaci, come sviluppare delle nuove terapie. E mi è parso che chimica e biologia fossero le discipline scientifiche più adatte per sondare questi aspetti, e che rispondessero di più alle mie inclinazioni. Infatti ho cercato di coniugarle studiando chimica e tecnologia farmaceutiche. Il mio percorso scientifico è stato senza dubbio molto variegato, tanto che poi è sfociato anche nel settore dei biomateriali. Soprattutto per finalità terapeutiche, per cercare di sviluppare dei materiali che possano favorire la rigenerazione dei tessuti.

Tra i risultati che ti hanno portata nella classifica di Nature c’è anche l’aver sviluppato un idrogel, poco costoso ma molto efficace. Efficace per cosa?

Per il rilascio di farmaci e, potenzialmente, per riparare i tessuti del corpo umano. Abbiamo ancora molta strada da fare in questo senso, infatti attualmente sono alla ricerca di collaboratori interessati a sviluppare delle linee di lavoro in questo ambito: biologi, medici, anche chirurghi, professionisti che lavorano con passione e che si trovano ad affrontare sfide per le quali al momento non esistono ancora dei biomateriali soddisfacenti. Ci piacerebbe collaborare per cercare delle soluzioni: se si lavora insieme le possibilità di arrivare a dei risultati importanti aumentano!

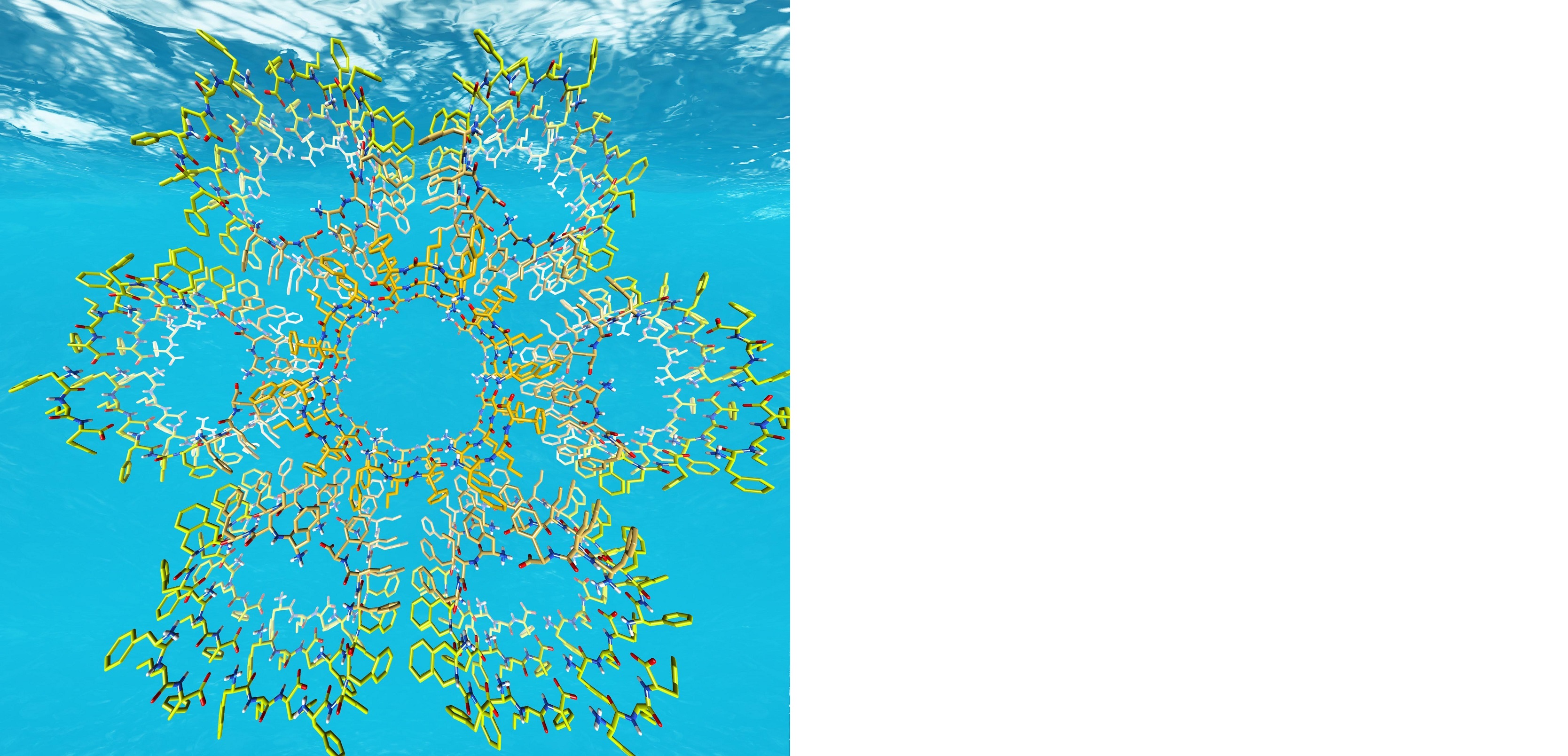

Cosa rende così particolare l’idrogel che avete sviluppato?

Tipicamente i gel sono composti da polimeri, o comunque da molecole molto grandi. Molecole che rappresentano un po’ l’ambito più tradizionale degli idrogel, materiali che sono già stati ampiamente utilizzati e di cui si conoscono bene i benefici ma anche i limiti. I nostri materiali, invece, sono costituiti da molecole molto piccole, che presentano diversi vantaggi. Innanzitutto il gel, questa sorta di reticolo che forma il materiale, è composto da piccole molecole disposte in maniera organizzata ma tenute insieme da forze deboli. Ciò significa che il materiale si può adattare a una serie di stimoli, e può essere scomposto e ricomposto più volte. Invece con le macromolecole si è più limitati nel farlo perché i legami che le tengono insieme richiedono forte energia per essere scomposti. Essendo fatti da peptidi molto piccoli, inoltre, i nostri materiali si possono produrre a basso costo e sono anche biodegradabili, quindi nell’ambiente o negli organismi vengono assorbiti o eliminati. Grazie al nostro design, che utilizza anche componenti non comuni in natura, è possibile modulare la velocità di degradazione. E poiché sono così piccoli non dovrebbero essere neanche riconoscibili dal sistema immunitario, altra caratteristica per cui potrebbero essere promettenti come biomateriali.

In che senso?

Quando si riparano dei tessuti, spesso si utilizzano dei materiali eterologhi, di origine animale e poi trattati, oppure molto diversi dai tessuti naturali, come i metalli. Ciò può comportare tutta una serie di reazioni anche a lungo termine dovute alle proprietà del materiale impiegato e alle sue diversità rispetto ai tessuti naturali. Vorrei sviluppare dei tessuti in cui la matrice, diciamo, che tiene insieme le cellule, è di composizione altamente controllata e biodegradabile, e popolarla con cellule che provengono dal paziente stesso, in modo che nel lungo termine la matrice “esterna” possa essere riassorbita man mano che il tessuto si rigenera. Esistono già dei processi che permettono di estrarre cellule dei pazienti, crescerle in vitro, e poi reintrodurle nei pazienti. Naturalmente servono ulteriori studi a riguardo, ed ecco perché ci piacerebbe collaborare con persone dal background più incentrato su biologia e medicina: proprio per esplorare tutti questi aspetti e poter utilizzare questi materiali anche per rigenerare i tessuti.

Da quanto tempo ci state lavorando?

Io ho cominciato a lavorarci nel 2011. All’epoca ero in Australia e il progetto su cui lavoravo era sempre nell’ambito dei biomateriali, ma era focalizzato su altro. Ho avuto lì le prime idee a riguardo, e ho potuto cominciare a dedicarmici perché il contratto prevedeva di poter allocare un 10% del proprio tempo a progetti innovativi di libera scelta. Questo secondo me è estremamente positivo perché stimola la creatività. E anche se potevo dedicare molto poco tempo a queste idee, sono riuscita a coinvolgere altri colleghi, e con il loro prezioso contributo siamo riusciti a pubblicare dei piccoli studi sul tema. Nel 2013 sono rientrata in Italia, ma per due anni ho dovuto dedicarmi soprattutto ad altre attività di ricerca. La svolta è stata nel 2015 perché fortunatamente dal Ministero sono arrivati i fondi che mi hanno permesso di aprire un mio laboratorio e di dedicarmi a questo a tempo pieno.

In effetti tu sei un cosiddetto “cervello di ritorno”. Può sembrare una decisione strana dato che la ricerca in Italia è, ad esempio, notoriamente sotto-finanziata. Come mai hai compiuto questa scelta?

Non nego che la componente personale sia stata molto forte. Però devo dire che trovo anche bella l’idea di poter riportare il bagaglio culturale e scientifico acquisito all’estero nel luogo in cui si è cresciuti. Certo, le difficoltà in Italia ci sono, e sono sotto gli occhi di tutti. Spero che le cose possano cambiare. E credo che si possano apportare dei cambiamenti utili anche al di là della quantità di risorse.

Ad esempio?

Ad esempio nel modo in cui sono gestite. Abbiamo dei vincoli burocratici molto forti, che ci limitano in quello che potremmo fare, e nella velocità a cui potremmo farlo. Esistono paesi anche più burocratizzati del nostro, ma senza dubbio ce ne sono altri con una burocrazia molto più snella, e questo favorisce la ricerca. In questi paesi, ad esempio, se finisce qualcosa in laboratorio e c’è bisogno di ricomprarlo, i ricercatori possono fare l’acquisto agilmente, online, e nell’arco di 24 ore arriva tutto, in qualsiasi periodo dell’anno. In Italia una cosa del genere richiede tempi molto più lunghi, e il carico di burocrazia implica pure che ci sia tutta una serie di persone che dedicano il proprio tempo a gestire gli aspetti burocratici. Quindi alleggerire il carico burocratico sarebbe già un aiuto. Intendiamoci, la necessità di ulteriori risorse esiste, è un fatto, ma forse ci sono dei limiti che rendono più difficile risolvere questo tipo di problema a breve-medio termine. Invece ridurre la burocrazia potrebbe essere più facile, sarebbe già un grande passo. Forse in Italia si sente, culturalmente, un bisogno di controllare meglio ciò che si fa e come viene fatto. Però, insomma, se all’estero ci riescono è possibile che non si riesca a trovare un compromesso anche qui?

Cosa ti piace di più del lavoro in laboratorio?

Adoro la possibilità di sperimentare, la trepidazione all’idea di scoprire qualcosa di nuovo. E l’emozione e la responsabilità nel pensare che forse, in quel momento, sono l’unica persona al mondo a condurre quel dato esperimento, che può essere un granello di sabbia nel deserto oppure un piccolo mattoncino su cui anche altri potranno costruire un futuro. È un pensiero che mi spinge a fare il massimo perché quell’esperimento potrebbe consentire un piccolo passo avanti. Magari nell’immaginario collettivo si tende a pensare agli scienziati come a delle persone un po’ affette da manie di grandezza, con grandi sogni di gloria. A me invece piace vedere il nostro team e i nostri collaboratori come una squadra che con sensibilità cerca di capire la natura intorno a noi, per portare innovazione ed essere utili alla collettività. Più che altro c’è la speranza di poter compiere un piccolo passo, aggiungere un tassello che unito ad altri può portare del progresso e del benessere a tutti, oltre ad accrescere il nostro bagaglio di conoscenze.

Qualche mese fa ho intervistato delle tue colleghe, e mi hanno detto che nonostante la maggior parte dei membri di un laboratorio siano molto spesso donne, poi nei gradi alti di carriera le proporzioni cambiano. Secondo te cosa si potrebbe fare per risolvere questo problema?

Mi piacerebbe molto avere una formula magica da darti, perché indubbiamente è un problema reale. Ci sono vari paesi in cui si stanno mettendo in pratica diverse misure per cercare di affrontarlo. Alcuni si stanno concentrando soprattutto sui congedi di maternità e paternità, consentendo anche ai padri di condividere la cura del neonato. Altri paesi stanno puntando sulla flessibilità degli orari di lavoro, o sugli asili aziendali. In Irlanda hanno appena annunciato l’apertura di posizioni di professore riservate alle donne. Una mossa che è stata criticata perché alcuni pensano che si rischi di favorire il genere anziché il merito. La risposta alle critiche è stata che si era tentata questa strada dopo che tutte le altre erano risultate poco efficaci. Poteva anche essere un’iniziativa utile per attirare talenti dall’estero e accelerare il cambiamento. Senz’altro è importante trovare delle soluzioni. Mi è successo spesso di trovarmi a conferenze e poi a cene di lavoro, dove era fondamentale partecipare per avere una certa visibilità, e di essere l’unica donna. A volte l’unica su dieci, quindici persone. E parlando con le colleghe ho scoperto che spesso succede perché, pur essendo invitate, non possono partecipare dato che devono tornare a casa a occuparsi dei figli. Credo sia importante cambiare un po’ gli schemi per favorire la partecipazione delle donne anche agli eventi sociali. Sono momenti importanti per il nostro lavoro. Ultimamente vedo che in diverse conferenze internazionali si presta molta più attenzione a questo aspetto, rispetto al passato. Ma senz’altro si può fare ancora di più, per promuovere la diversità anche in un senso più ampio.

C’è anche bisogno di un cambiamento nel modo in cui sono interpretati i ruoli di genere da un punto di vista culturale, in generale.

Senza dubbio. Credo che se guardiamo ai modelli femminili che vengono proposti, soprattutto dalla televisione, si possa fare molto per cambiare la rappresentazione delle donne. All’estero notavo che la televisione proponeva dei modelli femminili più variegati.

Che consigli daresti a una ragazza che vuole dedicarsi a una materia scientifica?

Consiglio innanzitutto di farsi forti. Se non si ha una forte personalità, consiglio di coltivarla. Perché spesso arrivano critiche, a volte giuste a volte meno, ma che comunque possono toccarci nel profondo e demoralizzarci. Naturalmente bisogna valutare ogni situazione, a volte in una critica può esserci un fondo di verità molto utile per migliorare. Ma penso sia importantissimo imparare a lasciarsi scivolare addosso certe cose, ad andare avanti per la propria strada e a superare gli ostacoli. E poi credo sia importante anche trovare un proprio equilibrio per riuscire a esprimersi al meglio.

Immagine in copertina: Silvia Marchesan e il team del Superstructures Lab

Devi fare login per commentare

Accedi