Genova

Viaggio a Genova, la metropoli mancata: “Ripartiamo dall’IIT, non dal turismo”

GENOVA – “Io non capisco tutta questa insistenza sull’inglese: qui basta sapere il genovese!”. Così parlava appena qualche anno fa Giovanni Berneschi, proprio in questi giorni condannato per il crac di Carige di cui è stato presidente, una banca che insiste su uno dei territori con la più grande ricchezza privata del paese, eppure ha dovuto sudare sette camicie per salvarsi. Seguendo una traiettoria di mala amministrazione localissima, sicuramente avvezza all’idioma locale, che poi l’ha portata a fare lo stesso drammatico tragitto di Mps.

Benvenuti a Genova, la città che spiega bene quanto un’eredità, quando è troppo ricca e ingombrante, può diventare un problema anche per chi la riceve. Può generare pigrizia e far sembrare superflua ogni sforzo di cambiamento. O può sprofondare gli eredi nel ricordo nostalgico di un passato mitologico, nel rimpianto di un’epoca aurea che – reale o immaginaria che sia – diventa l’unico standard di vita accettabile. Succede nelle migliori famiglie, e anche per combattere queste storture esistono le tasse di successione. E succede nei regni, negli imperi, e perfino delle città, ma il conto lì lo presenta la storia. È, ad esempio, la storia di Genova. «Prima era meglio, molto meglio» mugugnano un po’ tutti a Genova, in modo tanto insistito da far perdere il confine tra lo stereotipo di un popolo lamentoso e l’effettiva realtà di una città “mugugnona”.

Che il tempo deve via via aver peggiorato la situazione, tuttavia, lo dicono i numeri, che mostrano come in 40 anni la città è passata da 800 mila a 600 mila abitanti. «560 mila» precisa Alberto Pera, quarantenne genovese con un passato in politica e un lavoro al porto, mentre con altri due coetanei pranziamo in una delle tante piazzette gioiello che si allargano all’improvviso nei caruggi – ritorti come “intestini”, per rubare le parole a Caproni. Sorseggiamo, intanto, un bianco Altoatesino perché – concordano tutti e tre i genovesi al tavolo – “i bianchi liguri sono davvero troppo cari, e le loro qualità sono eccellenti solo per l’orgoglio di chi li racconta”. «Perché – prosegue Pera – a botte di cinque o diecimila residenti all’anno, i 600 mila di qualche anno fa, che già erano pochi e ci sembravano pochissimi, sono ulteriormente calati». Un lento dissanguamento nel mezzo del quale è avvenuta la tragedia planetaria del Ponte Morandi: ma quasi come fosse una parentesi drammaticamente scenografica, e insieme una metafora fin troppo esplicita, di un declino lento, come quello di un corpo che invecchia senza reagire. Così, è invecchiato il porto, che resta centrale nella vita e nel futuro della città, ma ha iniziato a soffrire sempre di più la concorrenza di altri porti mediterranei. Sono invecchiati i trofei dello sport cittadino, come lo scudetto della Sampdoria che in questi giorni compie trent’anni. Sono invecchiate anche le ultime occasioni di investimento e rinnovamento, il drammatico G8 del 2001 o la capitale della cultura del 2004. È invecchiato un patrimonio immobiliare pubblico e privato in cui i vuoti sono tanti, sempre di più.

Le proiezioni e le attese del resto erano diverse, anche per quell’attitudine di capitale cosmopolita ereditata dai secoli passati, ma anche perché ancora negli Settanta il destino di una città portuale e industriale sembrava di crescita ed espansione, non di invecchiamento e declino. «I piani urbanistici di quegli anni prevedevano che la città sarebbe arrivata ben oltre il milioni di abitanti» ragiona Maurizio Conti, economista dell’università di Genova. Il calo demografico ha avuto solo una lieve interruzione nel 2005-2010, grazie alla crescita di popolazione residente immigrata. La Genova che mescola colori e sapori, nei vicoli stretti di mercato sempre aperto che sanno di Mediterraneo e di Medioriente, di Equador e di Africa nera la trovi lì ad inghiottire i passi di chi arriva in treno e cerca la strada più breve per arrivare al mare. «Siamo una delle pochissime città che conserva questo tratto peculiare: le caratteristiche sociali ed economiche che caratterizzano in tutto l’occidente le periferie, noi le abbiamo in pieno centro» dice Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale. Genovese di nascita, con una lunga esperienza all’estero in istituzioni culturali e artistiche di primo livello, tornata in città dopo 25 anni. Mentre parliamo mi dice più volte che bisogna puntare sulla «memoria come fattore di innovazione», cioè di uno sguardo sul passato che invece di fermarsi alla nostalgia e al rimpianto diventa opportunità per trovare nella propria storia le radici del futuro. Indica, metaforicamente, verso l’alto, come se fossimo nella Sala del Maggior Consiglio, dove storicamente si sedevano tutti i notabili della città. «Là in mezzo c’è un uomo col turbante», per dire che meticcia – crocevia di genti e affari, come fosse Singapore, ma molto prima – Genova lo è da sempre, da ben prima che i vicoli del centro ospitassero una delle più grandi comunità ecuadoriane del mondo, in un melting pot in cui dominano i colori e gli odori dell’Africa più vicina e di quella nera. «La cultura è la consapevolezza del tuo patrimonio, ed è per questo che dovrebbe essere considerato un bene essenziale, e sono molto orgogliosa di dirigere un polo museale che offre gratuitamente circa l’80% degli eventi. Purtroppo, a Genova e non solo, circola spesso una visione della cultura e dei suoi luoghi come semplici funzioni che servono lo sviluppo del turismo». Per la sinistra, ragiona Tomaso Boyer, co-fondatore dell’Impresa sociale Itinerari Paralleli che si occupa di innovazione sociale, «la cultura fa quasi sempre rima con iniziative polverose e vecchie, di fatto escludenti. Per la destra sembra rilevante solo se porta gente e riempie i ristoranti e i locali».

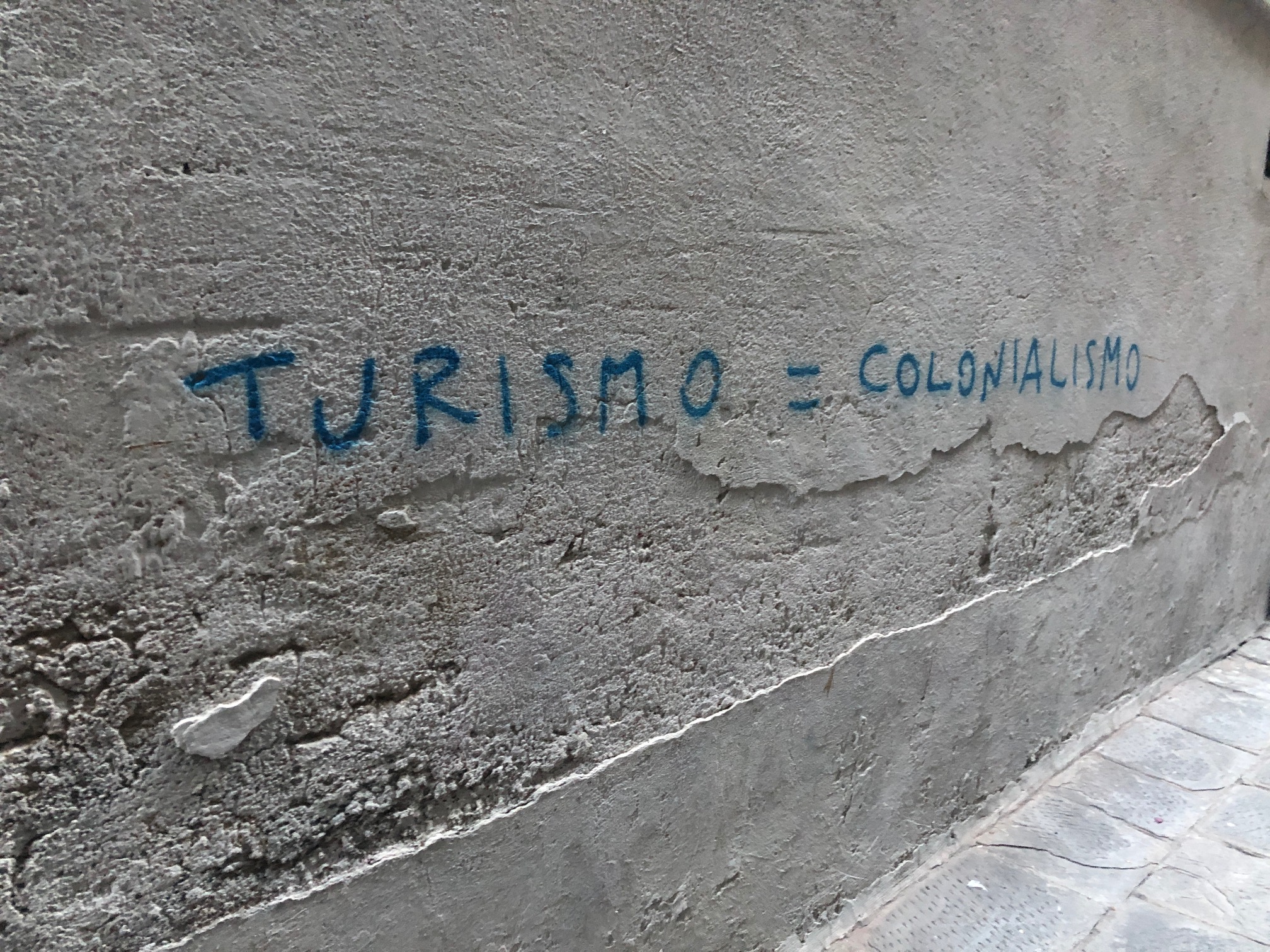

Il turismo, già, l’eterno convitato di pietra di ogni discorso sullo sviluppo italiano. Difficile non metterlo al centro di un dibattito in una città che è porto di crociere, ma anche snodo che porta in pochi chilometri a Portofino e sta incastonata a metà strada tra Le Cinque Terre e Sanremo. Per accettare di essere parte di un ecosistema turistico Genova ci ha messo il suo tempo. «Mentre si progettava l’Acquario e il rifacimento del Porto Vecchio, che di fatto sono diventati un’ancora di salvezza negli anni della deindustrializzazione, una parte rilevante di Genova era contraria. Non vogliamo diventare camerieri, dicevano» ricorda Maurizio Conti. «Il turismo è importante perché rappresenta comunque un serbatoio di manodopera per lavoro poco qualificato. Una specie di riserva di reddito anche per chi non ha particolari capacità o competenze. Dopodichè, proprio per questo, non è sul turismo che si può fondare un modello di sviluppo duraturo e stabile, capace di attrarre intelligenze, capitali e capitale sociale». Vista dall’osservatorio dell’Università, lo spopolamento cittadino assume caratteri precisi, e forse perfino più problematici. Perché la storica borghesia cittadina ormai i figli non li manda più a studiare a Milano o a Torino, ma «direttamente all’estero». A due passi da noi un enorme galeone pirata attrae gli sguardi di qualche bambino, mentre l’Acquario vede in coda una decina di turisti, non di più. Anche il dopo Pandemia inizia con una situazione di connettività stradale e soprattutto ferroviaria ferma a decenni fa. Da Milano ci vogliono sempre circa due ore, in treno, e l’Alta Velocità e il Terzo Valico – che avrebbero fatto di Genova davvero il Porto di Milano e Torino e, perché no, un punto di riferimento anche per Parigi – ancora aspettano. «Peraltro anche su questo c’è una discussione politico-economica molto seria» ragiona Conti. «Perchè una connessione-passeggeri così rapida con Milano potrebbe ulteriormente accelerare il drenaggio demografico ed economico. Se ci vogliono 50 minuti di treno per arrivarci, in effetti, diventa difficile credere che non diventeremo il quartiere di mare della metropoli della finanza e dei servizi». Per frenare la deriva, tuttavia, non serve mantenere una connettività difficile, ma rendere possibile restare a Genova, o volerci venire a vivere, non come lo si fa oggi per andare lontano dalle città delle epidemie, ma perché c’è qualcosa di importante che si può fare qui. Serve la fantasia e il coraggio di chi – furono Berlusconi, Bossi e Tremonti al governo, il merito esatto della decisione è conteso e resterà avvolto dalla leggenda – volle a Genova un grande investimento pubblico per creare un centro di eccellenza internazionale, l’Istituto Italiano di Tecnologia, che dalla sua fondazione e fino al 2019 fu guidato e accompagnato nel suo percorso di crescita da Roberto Cingolani, oggi super Ministro del governo Draghi. La citano un po’ tutti, quando si parla di un futuro di Genova diverso da quello dei camerieri, e da un passato di industria di stato che non può tornare. Un’industria di stato che, travolta dall’onda delle privatizzazioni che hanno fatto tutt’uno di bambini e acqua sporca, è stata innegabilmente un luogo in cui, in città e nel paese, si sono concentrati per decenni talenti, investimenti, capacità di coniugare innovazione tecnica e industriale con il genio del commercio ereditato assieme alla sapienza di chi sapeva leggere i nodi e solcare i mari. «Per parlare con chi decideva in città, per lunghi anni» conclude Conti «bisognava suonare a tre citofoni: quelli del Cardinal Siri, quello della sede del PCI, e quello di pochi e rilevanti manager di stato». Il Pci e il Cardinale Siri non ci sono più, entrambi peraltro dal 1989. Ma qualcuno che custodisca ancora la memoria degli anni dell’industria genovese, avendola fatta, ancora c’è. Ho un indirizzo e un citofono a cui suonare.

Carlo Castellano è un reduce del Novecento che ancora oggi, 85enne, guarda al presente e al futuro con occhi e testa pieni di idee, progetti, futuro. A Genova c’era arrivato bambino di famiglia pugliese, seguendo i destini del padre, insegnante. Manager di punta nell’Ansaldo già negli anni Settanta, dirigente di impresa pubblica di area riformista, i segni di quel tempo li porta ancora nelle gambe. Dei quattro proiettili che le Br gli spararono a due passi da casa, uno è incastrato nel suo ginocchio da quel giorno dal 1977. È da allora che Castellano non ha più potuto camminare normalmente, e anzi zoppica vistosamente. «Ogni tanto mi guardo le gambe e dico: ma allora, la finite di rompere i coglioni?» dice sorridendo. Poi, passando dal privato al grandangolo della storia racconta di «una vocazione cittadina all’industria e all’innovazione tecnologica che affonda le sue radici nell’Ottocento. Sarebbe un disastro non valorizzare questa storia, non proiettarla nel futuro». Parte da quando l’Ingegner Ansaldo, nel 1853, compra un’azienda sull’orlo del fallimento e trova addirittura in Cavour un alleato prezioso, ottenendo la costruzione della ferrovia Genova-Torino. Inizia addirittura in quel passato remoto il lungo ciclo che sarò poi quello delle partecipazioni statali, finito di fatto negli anni Novanta.

Il legame tra dolore privato e opportunità pubblica, nel racconto di Castellano, non è però facilmente scindibile, anzi. Racconta di come proprio la frequentazione degli ospedali, nei lunghi anni della cura, gli fa venire un’idea: far diventare Ansaldo anche la piattaforma per iniziare a produrre macchine all’avanguardia per la diagnosi medica, come gli elettromiografi. «In Ansaldo mi guardavano male, ma trovai nell’allora presidente dell’Iri, Romano Prodi, un partner importante. Lui si adoperò perché Finmeccanica sostenesse l’investimento ma mi chiese di trovare anche investitori che avessero un know how industriale specifico. Feci il giro del mondo, e quando sembrava tutto perduto, trovammo udienza… in Giappone». Una città di navigatori commercianti e avventurieri non poteva certo spaventarsi per qualche migliaio di chilometri di distanza. «Fu decisivo l’intervento di un manager della Hitachi, Mr Kimura, che nel valutare un supporto al progetto ritenne decisivo un ricordo nazionale, per così dire: Ansaldo aveva venduto al Giappone delle navi da guerra che erano risultate decisive per sconfiggere la Russia». Da quella diversificazione discende poi l’acquisto dell’azienda biomedica Ote, che poi proprio Castellano porterà fuori dal perimetro di Ansaldo con un’operazione di management buy out da lui pensata e guidata. «Per quell’operazione chiesi finanziamenti a diversi imprenditori della città. Uno degli uomini più ricchi di Genova mi disse: Guardi, io non ci metto una lira, a quest’impresa non credo. Ma se le cose le andranno male, un piatto di minestra da me lo troverà sempre».

L’ultima sfida di Castellano, quella che non si rassegna a perdere, per sè e soprattutto per Genova, si chiama Erzelli. Un grande progetto di rilancio di un quartiere periferico, pensato attorno a un parco scientifico e tecnologico, con un ruolo centrale dell’università. Il progetto è “in corso d’opera” dal 2004, Castellano ci ha messo anche soldi suoi. Ma il vero rischio lo vede per Genova: «Non vorrei perdessimo il treno di una grande opportunità di rilancio, ogni tanto sento minore tensione e un po’ di pigrizia per quello che può diventare un luogo di eccellenza per le tecnologie». Al progetto degli Erzelli vuole continuare a dedicarsi, così come all’Alpim, associazione ligure per i minori. «Devo andare a fare delle commissioni proprio per l’associazione» mi dice congedandosi. «A breve scade anche il mio mandato come membro del consiglio di Bankitalia, in cui rappresento la Liguria. E mi dedicherò solo ai bambini in difficoltà, e al progetto degli Erzelli». Insomma, ancora una volta al futuro della città.

Un futuro che ha, da qualche anno, anche la faccia della lotta al commercio di armi nel porto. Jose Nivoi, un dirigente sindacale USB, racconta con passione di una lotta iniziata da scoperte quasi casuali, e diventata punto di riferimento nei porti di tutto il Mediterraneo. «Abbiamo scoperto che dal nostro porto passavano armi destinate a teatri di guerra, e spesso usati contro popolazioni civili, spesso utilizzando escamotage per non dichiarare che c’erano armi a bordo». Racconta di un tam tam che prima ha attraversato la città e poi ha raggiunto i porti di Tangeri e Le Havre, fino a diventare uno sciopero a livello europeo, nel febbraio del 2020. «Abbiamo iniziato un cammino, ancora lungo. Ma la cosa più importante che abbiamo già conquistato un aumento esponenziale della consapevolezza della città, un miglioramento profondo del pensiero diffuso sul tema degli armamenti e del fatto che possiamo fare la nostra parte, contro le guerre. Speriamo di poter dire la nostra e di non essere soli anche di fronte a un recovery plan che destina circa 30 miliardi alle armi nei prossimi anni».

Di una città che migliora mi parla anche Stefano Volpi, pediatra quarantenne che, dopo esperienze a Boston e Losanna, lavora al Gaslini una delle eccellenze della città e del paese. Il suo racconto ospedaliero, ora che sembrano abbassarsi le trincee di protezione per il Covid, ricorda le prime settimane della pandemia, la distanza vissuta dai pediatri dalle questioni più “calde”, ma anche il fatto che proprio un’intuizione di un medico dell’ospedale, Angelo Ravelli, ha dato il via a una ricerca mondiale che ha fatto vedere il possibile nesso tra Covid e sindrome di Kawasaki. «Al Gaslini abbiamo la fortuna di avere grande tradizione, di avere dei veri maestri. Molti rimpiangono sempre il passato, è un atteggiamento diffuso qui in città. Io invece vedo una città in lento ma costante miglioramento, anche se spesso facciamo fatica ad accorgercene e a riconoscerlo».

Un “miglioramento” che sicuramente sarà possibile misurare e verificare nei prossimi anni, col nuovo Ponte Morandi. «E in particolare bisognerà guardare a come quel progetto cambierà quel pezzo di città sotto il Ponte, destinato a impattare pesantemente sulla Val Polcevera, da sempre un pezzo difficile e periferico di città» annota Antonella Bruzzese, professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano, ma genovese per nascita e formazione. «Il nostro rapporto con Milano è da sempre sofferto, perché ci risucchia, ed è vista come una delle principali responsabili di questa emorragia».

Solo una tragedia più grande e planetaria, come la Pandemia, poteva mettere in ombra ilo ponte, la sua ricostruzione, e la tragedia che è stata quel crollo. Una tragedia per decine e decine di vite spezzate, e per un paese in cui, di tanto in tanto, si scopre che più di qualcosa non funziona, più di qualcuno non controlla, o non fa quel che deve, Per fortuna, a tenere viva la memoria, c’è Egle Possetti, che presiede il gruppo che raccoglie i familiari delle vittime del Ponte Morandi. Genova per loro non sarà mai un’idea come un’altra. E però, benché non direttamente travolti da una tragedia, sarà bene che anche tutti noi non la guardiamo come se fosse una città qualsiasi. Con il suo passato ingombrante, con la sua ricchezza diventata rendita e la tentazione di guardare solo indietro, con il suo talento storico che parla invece sempre al futuro – basta ascoltarlo – Genova assomiglia infatti incredibilmente all’Italia. Non specchiarsi nel suo mare sarebbe solo, e ancora, un’occasione sprecata per innovare “partendo dalla memoria”.

(Ringrazio molto l’amico e collega Andrea Moizo per il supporto e le idee)

Devi fare login per commentare

Accedi