Calcio

Mondiali di calcio? No grazie, siamo italiani

Nel dicembre 1980, la Federazione uruguayana organizzò “La Coppa d’oro dei Campioni del mondo”, un torneo che la dittatura provò a strumentalizzare a fini politici e che aveva l’ambizione di celebrare il cinquantenario dei Mondiali di calcio, che si erano per la prima volta disputati proprio in Uruguay.

Furono invitati i paesi che a quella data avevano vinto il Mundial almeno una volta. Poiché l’Inghilterra decise di non partecipare, le nazionali che contesero il trofeo alla Celeste furono il Brasile, l’Italia, la Germania, l’Argentina e l’Olanda: gli Orange erano l’unica formazione senza titoli, ma potevano vantare le due finali perdute nel 1974 (contro la Germania Ovest) e nel 1978 (contro l’Argentina). Insomma, c’erano pochi dubbi che si trattasse dell’élite pallonara.

Da allora, solo altre due selezioni si sono aggiunte al ristretto novero, la Francia (laureatasi campione nel 1998 e nel 2018) e la Spagna (nel 2010). Mentre sono in corso i secondi Campionati del mondo di fila cui l’Italia non prende parte per non essersi qualificata, sembra il caso di domandarsi se gli Azzurri possono ancora legittimamente considerarsi membri dell’aristocrazia del calcio internazionale.

Per mettere in una prospettiva comparata i recenti rovesci dell’Italia (che aveva mancato la qualificazione anche nel 1958), vale la pena andare a vedere gli analoghi fallimenti delle altre nazionali maggiori. Se si escludono le edizioni ante-guerra, quando la fase preliminare non era ben rodata e alcune squadre rinunciavano a partecipare, questi sono i record delle rappresentative più forti: l’Uruguay non ha superato le qualificazioni ben sei volte (1958, 1978, 1982, 1994, 1998 e 2006), l’Inghilterra in tre occasioni (1974, 1978 e 1994), l’Argentina nel 1970 (non prese invece parte alla competizione nel 1950 e nel 1954), la Spagna nel 1954, 1958, 1970 e 1974, la Francia nel 1962, 1970, 1974, 1990 e 1994 (si ritirò invece nel 1950).

Il Brasile è l’unica compagine ad aver giocato tutte le fasi finali, mentre la Germania si è sempre qualificata quando ha gareggiato (non prese parte all’edizione inaugurale e non fu ammessa a quella del 1950 in quanto paese aggressore della Seconda guerra mondiale). Brasiliani e tedeschi svettano dunque per l’eccezionale continuità di rendimento, mentre il resto del patriziato calcistico ha conosciuto pur rari momenti di crisi: gli ultimi dell’Italia paiono particolarmente gravi perché sono occorsi con la formula che consente la qualificazione a ben 32 formazioni e perché sono dipesi da sconfitte contro avversari non eccelsi come Svezia e Macedonia del Nord. Tanto per fare un confronto, quando l’Inghilterra fu estromessa in sequenza dai Mondiali degli anni ‘70, accadde per mano della Polonia (che poi giunse terza a Monaco di Baviera) e proprio dell’Italia di Bearzot (che finì quarta in Argentina), e oltretutto nel quadro di una kermesse che ammetteva alla concentrazione conclusiva solo 16 nazionali.

Come sanno tutti, il calcio è uno sport evenemenziale. Dato che la stragrande maggioranza delle azioni intraprese si conclude in niente, gli episodi hanno un peso preponderante nell’indirizzare gli esiti e si può benissimo sostenere che la cattiva sorte sia la sola responsabile quando le cose vanno male: poiché la palla è rotonda, si può tranquillamente affermare che Gian Piero Ventura avrebbe portato l’Italia al Mondiale se il destro di Matteo Darmian non fosse finito sul palo e lo stesso avrebbe fatto Roberto Mancini se soltanto Jorginho avesse tenuto fede alla sua fama di rigorista nel doppio confronto con la Svizzera.

Tuttavia, queste spiegazioni fatalistiche, oltre a giustificare l’immobilismo, perdono di vista il quadro ampio e sottovalutano le tendenze di lungo periodo, per quanto non sia comprensibilmente facile accordarsi su cosa debba intendersi per “quadro ampio” e “lungo periodo”. La tesi che qui si sostiene è che la duplice eliminazione dalla Coppa del mondo è più rappresentativa della vittoria agli Europei dell’anno scorso dell’attuale stato del movimento calcistico italiano, la cui crisi è principalmente da addebitare alla progressiva eclissi del “calciatore italiano”, che incide negativamente sulle prestazioni della selezione nazionale e che, come sgradevole corollario, abbassa consistentemente pure la competitività delle squadre di club.

La rarefazione dei calciatori italiani è anzitutto numerica. Come ha banalmente osservato Paolo Nicolato, selezionatore dell’Under 21, oggi la Serie A è in sostanza un campionato straniero che si disputa nel Belpaese. Nel campionato in corso, è stato raggiunto il record all-time del 61,7% di tesserati stranieri, i quali sono per giunta schierati proporzionalmente più spesso degli italiani, che stanno in campo soltanto per il 33% dei minuti. La Serie A è il più esterofilo dei tornei dei Big-5, davanti a Premier League (58,6% di stranieri), Bundesliga (49,7%), Ligue 1 (41,8%) e Liga (37,7%). Nel 2017, era il campionato inglese a primeggiare (66,4% di stranieri), ma la Serie A occupava già il secondo posto (57,9%), ben davanti a Bundesliga (50,1%), Liga (41,6) e Ligue 1 (33,9%).

La pronunciata contrazione dei giocatori indigeni in tutte le leghe continentali risale alla sentenza Bosman: nel 1995, i giudici sancirono che la richiesta di compensi per la vendita di calciatori a fine contratto e i vincoli posti al tesseramento degli stranieri comunitari erano contrari all’articolo 39 del Trattato di Roma, perché erigevano indebite barriere alla libera circolazione dei lavoratori.

Come attesta una ricerca del Football Observatory dell’International Centre for Sports Studies (CIES) di Neuchâtel, fino al 1985 la quota di giocatori importati non aveva mai ecceduto il 10%. Dopo la stagione 1995/96, si registrò la crescita più imponente: in cinque anni, tale percentuale balzò dal 18,6 al 35,6. Nello stesso periodo, gli stranieri nel campionato italiano a 18 squadre passarono da 67 (1995) a 99 (1996), per salire a 198 nel 2001. Nel 2006, l’anno del quarto titolo iridato vinto dagli Azzurri, componevano ormai il 36% delle rose della Serie A, ma sotto la media dei Big-5 (38,6%).

Le ragioni del sorpasso italiano nel reclutamento estero dei calciatori vanno in larga parte ascritte alla legislazione fiscale. Le risultanze di uno studio commissionato dalla UE ha portato alla luce regimi fiscali estremamente diseguali: è emerso che Olanda, Francia e (soprattutto) Italia offrono ampie possibilità di ottimizzare la base imponibile a vantaggio del giocatore. Il Governo italiano introdusse siffatte norme nel 2010 per attirare scienziati e accademici, ma principalmente per stimolare il ritorno dei “cervelli” emigrati negli anni precedenti. Nel 2015, la stessa agevolazione fu estesa a “lavoratori e imprenditori”, cui era garantita una consistente riduzione della base imponibile al trasferimento della residenza nella Penisola. Nel 2016, fu altresì approvata una legge fiscale specificamente pensata per propiziare l’arrivo di ricchi contribuenti, con l’imposizione di una tassa piatta di 100.000 euro, che pare sia stata uno dei motivi che convinsero Cristiano Ronaldo ad accettare la corte della Juventus. Infine, nel 2019, è stato permesso a dipendenti e liberi professionisti di optare per il regime fiscale degli espatriati indipendentemente dai titoli di studio posseduti o dal ruolo ricoperto, il che ha consentito agli atleti professionisti di qualificarsi come espatriati nell’ambito del regime e di godere di una riduzione del 50% sul reddito imponibile. Proprio con l’obiettivo di limitare gli arrivi dall’estero dovuti alla tassazione ridotta, la Legge n. 51 del 20 maggio scorso ha modificato il regime di vantaggio di cui possono usufruire i calciatori importati, limitandolo agli atleti di almeno 20 anni di età e con un reddito complessivo superiore al milione di euro.

Quanto agli altri paesi indagati, anche il Belgio riconosce agevolazioni fiscali alle squadre di club, che tuttavia devono investire il risparmio in attività come la formazione dei giovani calciatori. La Spagna invece aveva un incentivo simile a quello italiano, la cosiddetta “Legge Beckham”, che però fu abrogato nel 2015. Infine, la Germania non ha un regime fiscale speciale di cui possono approfittare i calciatori stranieri. In Inghilterra, i calciatori versano in tasse lo stesso ammontare di reddito degli altri contribuenti che vi risiedono (l’imposta più alta è il 45%), anche se il Governo sospetta che la remunerazione riconosciuta in diritti d’immagine (su cui grava l’aliquota ridotta del 19%) sia utilizzata per evitare la più elevata tassa sui salari.

Per venire alla qualità dei giocatori italiani, e come questa può essere influenzata dagli stranieri, giova partire dagli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso, quando il campionato italiano era “il più bello del mondo” e schierava molti degli atleti più forti del pianeta: confrontarsi sistematicamente con i migliori elevava il tasso tecnico-tattico dell’intero movimento. Oggi però i più forti calciatori del mondo non calcano i campi della Serie A e vari indicatori lo confermano.

Per quanto l’indimenticato Johan Cruijff fosse certo di non aver mai visto una mazzetta di banconote andare in gol, in “Calcionomica” (Isbn Edizioni, 2010), Simon Kuper e Stefan Szymanski hanno dimostrato che esiste una relazione diretta fra livello dei salari ed esiti sportivi: a giocatori meglio pagati corrispondono nell’oltre il 90% dei casi risultati più buoni, il che significa che nel lungo periodo gli stipendi dei calciatori riflettono piuttosto fedelmente le loro qualità. Ebbene, dai dati di Forbes traspare che da oltre dieci anni i calciatori meglio pagati non militano in Italia, con l’unica eccezione di Cristiano Ronaldo negli anni (crepuscolari) trascorsi alla Juventus.

Anche l’annuale graduatoria del Pallone d’Oro certifica lo stesso scadimento, almeno a giudicare dal numero di calciatori presenti nei primi trenta posti e provenienti dalla Serie A. Ebbene, negli anni ‘80, 7,6 giocatori fra i migliori d’Europa erano sotto contratto di squadre italiane (di questi, 2,7 erano italiani), negli anni ‘90 le cifre erano 10 e 3,6, negli anni zero del duemila erano 9,1 e 3,9, infine negli ultimi dodici anni le medie sono rispettivamente precipitate a 3,4 e 1.

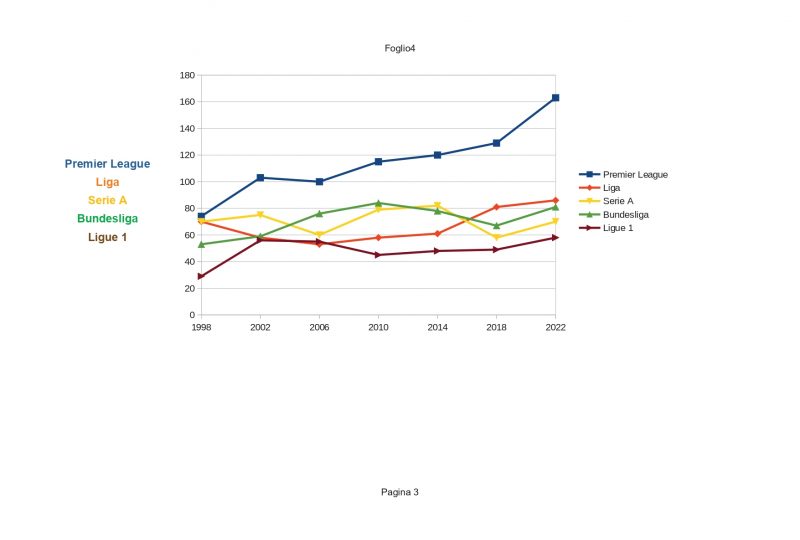

Altro dato potenzialmente rivelatore è la provenienza per campionato nazionale dei convocati alle fasi finali dei Mondiali. Come dimostra il grafico, il predominio della Premier League è ormai tirannico, mentre la Serie A ha progressivamente visto scemare la propria rappresentatività. È vero che i numeri del 2018 e del 2022 sono ridotti per il noto motivo, ma è altrettanto vero – come si è appurato più sopra – che la contrazione è avvenuta contestualmente a una crescita della quota di stranieri schierati in Serie A. Tale circostanza può voler dire che sta scendendo la qualità dei singoli stranieri o che questi provengono da paesi di sempre minore rilievo calcistico, o persino entrambe le cose.

Un’ulteriore chiosa a questa statistica conduce a rilevare che i numeri di Bundesliga, Liga e Ligue 1 sono più contenuti anche perché le rispettive selezioni nazionali sono più significativamente composte da giocatori espatriati. Altrimenti detto, attestato che i campionati domestici di Brasile, Argentina e Uruguay sono da anni deprivati di centinaia di giocatori autoctoni dai più ricchi tornei europei, si evidenzia che anche tedeschi, spagnoli, inglesi e francesi hanno la tendenza a migrare assai più frequentemente di quanto facciano i pedatori nostrani. Ancora una volta ci aiuta una ricerca del CIES, la quale dimostra che i tedeschi che giocano all’estero sono 441 (da 336 che erano nel 2017), gli spagnoli 409 (da 359), gli inglesi 525 (da 421) e i francesi addirittura 978 (da 770). Gli italiani all’estero sono soltanto 152, da 135 che erano nel 2017 [1]. Neanche sommando a questi i 220 italiani presenti nelle rose della Serie A, si superano in quantità gli stranieri sopra citati che giocano fuori dai patri confini.

Ecco quindi la seconda ragione del graduale restringimento della base di reclutamento da cui può attingere il commissario tecnico italiano, il quale – come nel caso di Mancini – è costretto a pescare nella cadetteria o – con il rischio di “bruciarli” – a convocare elementi con nessuna esperienza di alto livello e che possono al massimo costituire delle flebili speranze per il futuro.

Il che ci induce ad affrontare l’ultimo fattore in grado di spiegare l’inverno del calcio italiano, ossia il pressoché totale disinteresse per i vivai (specialmente da parte dei club più forti) e la conseguente incapacità, o contrarietà, alla valorizzazione dei giovani. Per quanto gli Azzurrini abbiano ottenuto negli ultimi anni lusinghieri risultati a livello di competizioni europee e mondiali, le promesse suscitate non sono state mantenute e uno dei motivi è senz’altro la mancata crescita dovuta alle rarissime apparizioni nei campionati maggiori. Con appena il 7,4% dei minuti disputati da calciatori usciti dalle accademie giovanili, siano essi italiani o stranieri, la Serie A occupa l’ultimo posto fra quindici tornei continentali, ben distanziata da Bundesliga (10,1), Ligue 1 (11,6), Premier League (12) e Liga (17,5), mentre nella graduatoria delle squadre che hanno formato il maggior numero di calciatori attivi nelle leghe dei Big-5, il primo club italiano, l’Atalanta, occupa appena il diciannovesimo posto, a ragguardevole distanza da Real Madrid e Barcellona, che spiccano appaiate al vertice di questa speciale classifica.

Se poi si mettono sotto esame gli under 21, si trova che l’Italia non vince il Campionato europeo di categoria dal 2004, dopo averlo di fatto dominato nei precedenti quindici anni, e che in Serie A le presenze dei nazionali di categoria sono sempre meno. Quando la selezione allenata da Azeglio Vicini perse la finale del 1986 contro la Spagna, tutti i giocatori provenivano dalla Serie A (allora a 16 squadre), dove avevano totalizzato in stagione una media di 21 partite. Similmente, la compagine di Cesare Maldini che alzò il trofeo nel 1994 era composta di elementi della sola massima serie, che avevano giocato una media di 24,2 gare (il campionato era però passato a 18 squadre); quella che vinse nel 2004, registrò la stessa media di partite disputate. L’Italia tornò in finale nel 2013 (ancora battuta dagli spagnoli), ma in quella stagione (con la Serie A a 20 squadre) solo sette giocatori gareggiavano in A, con una media di 26,2 incontri. Infine, nell’ultima edizione del 2021, gli Azzurrini sono stati eliminati nei quarti dal Portogallo: nove di loro hanno disputato una media di 24,1 gare in Serie A, la stessa quantità accumulata dai sei giocatori provenienti dalla B.

Se quanto qui riportato è privo di fondamento, l’Italia potrebbe anche aggiudicarsi il Mondiale del 2026, proprio come fece la Francia di Zinédine Zidane nel 1998, dopo due eliminazioni di fila nei gironi di qualificazione. Ma semplicemente partecipare non basterà a certificare il ritorno degli Azzurri nel gruppo di testa del calcio internazionale, visto che la prossima rassegna iridata ospiterà ben 48 paesi, di cui 16 europei. All’inizio di quella competizione, la nazionale italiana sarà soprattutto indicata come la rappresentativa che negli ultimi vent’anni avrà raccolto una sola vittoria mondiale, per giunta ininfluente.

[1] È appena il caso di notare che questa scarsissima propensione a emigrare dei calciatori contrasta con il dato storico complessivo del nostro paese, per decenni e decenni fornitore di mano d’opera ai sistemi produttivi d’Oltralpe o d’Oltreoceano. Anzi, proprio negli ultimi anni, giovani da tutta la Penisola sono tornati a valicare le frontiere in cerca di opportunità d’impiego.

Devi fare login per commentare

Accedi