Diritti

Anche i ricchi piangono, sempre

A undici anni vidi morire mia madre. Fu uno strazio lentissimo, ci mise tre anni una malattia a mangiarsela, lei lottò con tutte le sue forze, ma non ce la fece. Pensavo che questo mi avrebbe dato una patente di disperazione, e che avrebbe reso il mio dolore un privilegio riconosciuto. Anche perché non era la prima grossa sofferenza che mi trovavo ad affrontare: a undici anni conoscevo a malapena mio padre, che era scomparso dalla mia vita quando ero neonato, e non avevo mai vissuto nello stesso posto per più di un anno, perché quando stava bene mia madre – si chiamava Mina – era uno spirito inquieto, e mi ha fatto frequentare tre asili in tre città diverse, tre elementari in tre città diverse. Poco prima di andare in ospedale mi aveva detto che avremmo cambiato città ancora, e io avevo pianto moltissimo.

Pensavo, ingenuamente, che avrei avuto una patente di dolore, che finalmente sarei stato acclamato king of pain, e che magari una famiglia benestante mi avrebbe anche adottato. Ben presto capii che quel dolore non mi valeva nulla. Elena che aveva il debito in Storia, Francesco che non trovava la ragazza, Giulia che non era ricambiata, inizialmente mi stupivo che potessero davvero soffrire per cose del genere, ma poi mi abituai. Quando dovetti uscire di casa perché maggiorenne, iniziai a vivere da solo e mantenermi completamente. Avevo uno straccio di eredità ad aiutarmi, perché riuscivo a lavorare al massimo part-time, ma si esaurì in poco. Venivo da una famiglia relativamente povera, ma caddi nella povertà assoluta. A 21 anni mi armai di coraggio e andai in visita da mio padre, ero arrabbiatissimo, e gli raccontai le mie difficoltà dicendogli che era suo dovere aiutarmi. Lui disse “Pensi di essere l’unico ad avere problemi?”. Gli chiesi scusa e me ne andai. Lui aveva Sky, però.

Insomma, l’amaro succo di questa storia è che la sofferenza è il bene più scarso e più prezioso, nella società del benessere. Non bisogna mai, mai dire di aver sofferto, perché immediatamente qualcuno ti darà uno schiaffo morale che aveva pronto lì in tasca, per insegnarti che la tua non è vera sofferenza, la sua sì. Pian piano ho imparato a dimenticarmi di aver sofferto così tanto e mi sono concentrato sul dolore altrui.

Bianchi deprivati

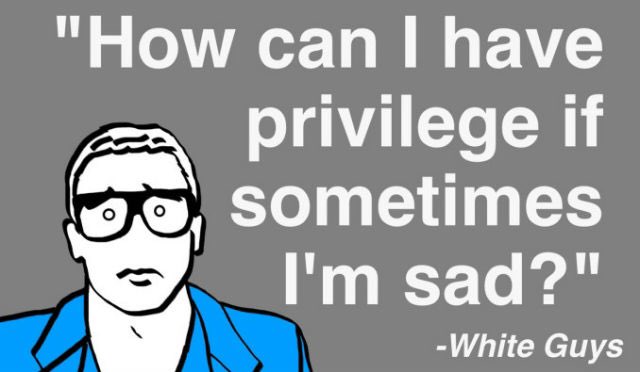

E adesso guardateli. Sono patetici. Negli Stati Uniti un uomo muore soffocato da un ginocchio in divisa, muore impotente per opera di un uomo più avvantaggiato di lui, e iniziano marce di solidarietà che ben presto si diffondono in tutto l’Occidente, perché il tema del dolore è molto cristiano e molto profondo in noi ed è in grado di mobilitarci ancora. Eppure, quando questa massa dice Black Lives Matter, un esercito di Elena, di Francesco, di Giulia prontamente corregge All lives matter. Guai se gli svantaggiati osano dire che il loro dolore merita attenzione. Guai rubare la scena dello spettacolo tragico che pretende essere ogni vita umana.

In Psicologia Sociale si chiama deprivazione relativa. In una società del benessere, le aspettative di stare meglio aumentano linearmente nel tempo, perché si ha l’illusione che questo sia la modernità, una crescita infinita; tuttavia, se qualche evento storico – metti una crisi economica, o una pandemia – abbassa la linea effettiva del nostro benessere sociale ed economico, quello scarto dalle aspettative diventa una sofferenza atroce. Ed è un attimo che questa sofferenza diventi un mercato competitivo, perché in Occidente è solo quando hai perso del benessere che puoi rivendicare un diritto, mentre rimani in lista d’attesa se quel diritto non lo hai mai avuto.

Per cui, se in Parlamento si osa discutere di una legge che riconosce diritti alle persone gay e, soprattutto, alle persone transgender, le quali rischiano costantemente di essere picchiate, offese, umiliate, ossia se si vuole rinforzare un diritto zoppicante, questo costituisce una lesa maestà per eterosessuali e cisgender che loro sì che soffrono davvero. E se si fa notare lo schifo di una presenza quasi totalmente maschile agli Stati Generali di Conte, ci sono persone, tante persone, che levano gli scudi e dicono “L’importante è la competenza, non il genere”. Si potrebbe andare avanti ancora, con Briatore che ritiene che in Italia si vogliano criminalizzare i ricchi, o con la Cuccarini che sostiene che un figlio cresciuto da una coppia omosessuale soffrirebbe più della coppia stessa senza diritti, passando – perché no – per la sofferenza dei feti.

Fino a un collega, psicologo sociale, che dopo essere diventato un guru su YouTube si sente di esprimere il proprio dolore, e dichiara che i maschi bianchi eterosessuali sono discriminati, perché portano sulle loro spalle il peso di torti che non tutti hanno hanno fatto; una colpa collettiva che fa soffrire lui e tutti i maschi bianchi eterosessuali, tanto che cita un termine, misandria, che speravo di non sentir mai evocato in un discorso pubblico.

L’assurdo mercato della sofferenza

C’è però un’assurdità in tutto questo: se iniziamo a esfoliare la società di tutti gli strati di popolazione, dai meno sofferenti ai più addolorati, vien fuori che il nucleo rimanente sono proprio loro: i maschi bianchi eterosessuali ricchi. Che non sono artefici delle disuguaglianze, non le hanno inventate loro, ma che hanno – questo sì – una responsabilità storica: se un uomo di colore o, ancora di più, una donna, deve fare molta più fatica per conseguire una laurea rispetto a un collega bianco eterosessuale, semplicemente perché è nata così, allo stesso modo un uomo bianco eterosessuale deve fare fatica se non vuole riprodurre inconsapevolmente le disuguaglianze insite nei privilegi di cui gode spesso immeritatamente. La differenza è che la prima deve faticare, il secondo può scegliere se farlo; e siccome spesso sente aver sofferto abbastanza, preferisce rinunciare a questa fatica aggiuntiva, e accusa gli altri che si lamentano di non lasciare spazio al suo dolore.

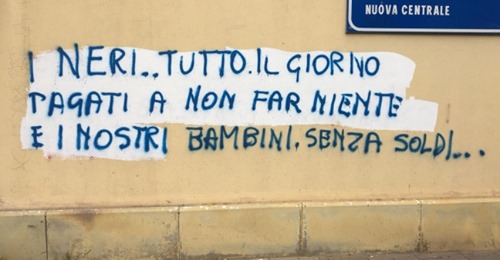

L’Io-soffro, cifra della società del benessere, ci sta rendendo tutti soli. Sta svuotando di senso le democrazie, sta corrodendo lo Stato Sociale, ammazza la solidarietà, rende inammissibile l’altrui sofferenza. L’Io-soffro è la base di ogni sovranismo, che non sa e non ammette che l’Italia è nel G7 perché tra le economie più ricche del mondo. L’Io-soffro è razzista, in quanto se scappi da una guerra e ti compri un cellulare ricondizionato, ossia se non rispetti i canoni espressivi della tragedia umana, il tuo dolore è finto e non esiste. L’Io-soffro è omofobo, perché se uomini e donne omosessuali non hanno altro da fare che lavorare e disgraziatamente diventano benestanti, questo rende tutti gli altri diritti inesigibili. L’Io-soffro è solo, e vede solo se stesso. Possiamo chiamarlo individualismo, sì, ma è un individualismo del dolore, del pathos: un individualismo patetico.

Devi fare login per commentare

Accedi