Arte

L’Italia è artisticamente morta?

Dopo l’inaugurazione del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2015, curato da Vincenzo Trione ed incentrato sul tema della memoria, Alessandra Mammì ha espresso con rammarico sul suo blog la sensazione di morte procuratale dalla mostra, rifiutando al contempo l’idea che la rappresentazione del nostro paese come mausoleo, che sembrerebbe emergerne, sia corretta e condivisibile. Sostanzialmente analoga è l’opinione di Francesco Bonami, il quale ha ricordato che l’arte dovrebbe raccontare la vita, mentre sulla morte non c’è più nulla da dire.

Premetto che non ho ancora visitato la Biennale, per cui mi guardo bene dall’esprimere un giudizio nel merito dei lavori degli artisti, peraltro sulla carta tutti di buono o ottimo livello, né tantomeno delle scelte curatoriali che in questo caso paiono essere ciò che più di tutto viene messo in discussione. Mi permetto però di condividere un dubbio: e se invece l’Italia fosse davvero, almeno artisticamente parlando, un paese morto o moribondo? Se questa rappresentazione ne fosse, consapevolmente o inconsapevolmente, uno specchio fedele?

L’arte è espressione della creatività umana che diventa significativa nel momento in cui riesce ad entrare in dialogo con la società, non solo a trasudarne gli umori. La grande arte costituisce un laboratorio intento ad operare una rottura, di qualunque tipo essa sia, rispetto agli schemi esistenti. Questo suo carattere non appartiene alla contemporaneità, ma le è connaturato da sempre. L’Atene di Pericle, la Roma imperiale, la Firenze dei Medici, la Parigi tra ‘800 e ‘900, la New York del dopoguerra, sono solo alcuni esempi eccellenti di questo connubio di fermenti economici e culturali capaci di distillare capolavori.

Non voglio dire con questo che l’Italia non possa generare ottimi artisti, ma che gli artisti hanno bisogno di una società dinamica di cui interpretare i valori e che al tempo stesso esprima un mecenatismo pubblico e privato capace di metterli in condizione di produrre opere importanti, tali da restituire le risorse materiali e spirituali che la società ha offerto loro e trasformarle in ispirazione, orgoglio, bellezza a disposizione anche di chi artista o critico non è. Si tratta di un circolo virtuoso in cui le idee devono circolare al pari del denaro ed in cui molti altri fattori entrano in campo, tra cui le politiche fiscali, lo stato del sistema educativo, dei media e dell’informazione hanno un peso rilevante. Un combinato disposto di elementi che in Italia pare del tutto assente.

L’epoca che stiamo vivendo è un periodo di riflusso e di confusione in cui, complice anche la crisi, oltre alle difficoltà oggettive che si devono affrontare, anche individuare nuovi percorsi diventa più complicato. Volgere lo sguardo all’indietro può essere rassicurante, ma può essere anche un modo per interpretare lo “spirito del tempo”. Forse per questo, parlando di arte e architettura, sempre più spesso capita di imbattersi in progetti e riflessioni critiche incentrati quasi ossessivamente su temi quali la tradizione, il passato, la memoria, la teoria. Ne è ulteriore conferma il fatto che la Fondazione Prada inauguri in questi giorni la nuova sede di Milano con una mostra sulla serialità e la copia nella scultura classica a cui fa eco quella sulla sua riproduzione in miniatura nella sede veneziana di Ca’ Corner della Regina. La presenza del passato è d’altra parte un fattore con cui l’arte italiana ha sempre dovuto fare i conti, tanto che l’enorme patrimonio storico-artistico che ospitiamo nel nostro paese è stato spesso inserito tra le cause della nostra supposta incapacità di sviluppare una cultura della contemporaneità degna di quella di altri paesi.

A giudicare dall’esempio che sto per farvi, però, non siamo più particolarmente bravi neanche a confrontarci con l’eredità dei nostri antenati. Recentemente mi è capitato di tornare, dopo molti anni, in veste di turista a Pavia. Stiamo parlando di una città con un patrimonio artistico ricchissimo, fondata dai romani, capitale per due secoli del regno longobardo ed in cui venivano incoronati i re d’Italia ancora in epoca carolingia, nonché sede di una delle università più antiche d’Italia. Una città, sia detto per inciso, situata ad appena una cinquantina di chilometri dall’area dell’Expo e quindi potenzialmente in grado di intercettarne il flusso turistico. Uno dei suoi principali luoghi d’interesse è il Castello Visconteo, risalente al 1360 e oggi sede dei Musei civici.

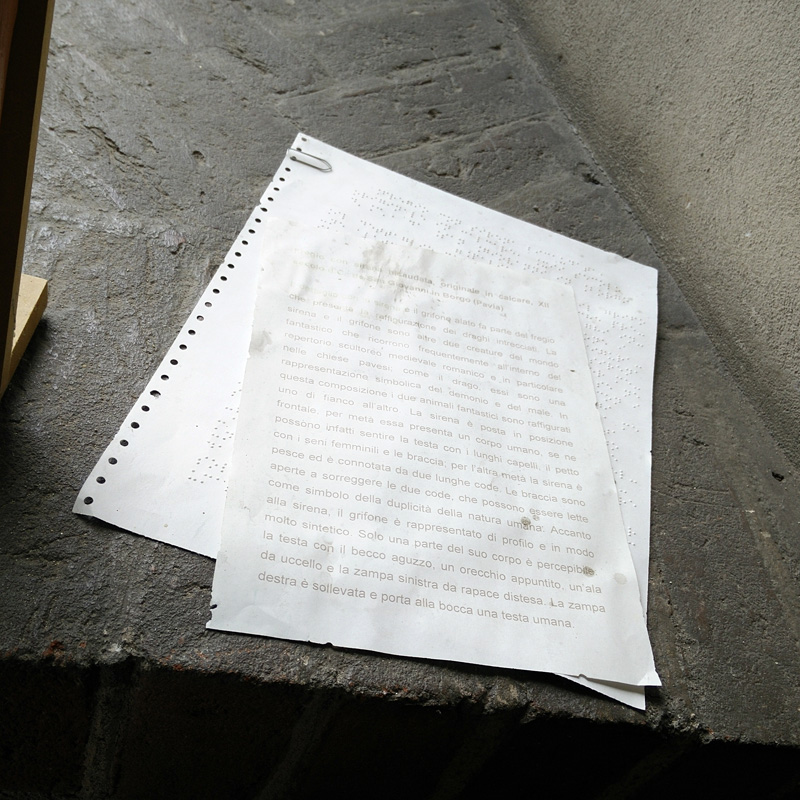

A partire dalle dimensioni impressionanti del complesso, oltre che per la ricchezza delle collezioni e un allestimento raffinato seppur ormai datato, in linea con i migliori esempi della museografia italiana del dopoguerra (BBPR, Franco Albini, Carlo Scarpa), la sua visita offre un’esperienza notevole e per di più a buon mercato, dato che il biglietto costa pochi euro. Al suo interno i visitatori si trovano però davanti anche a sgradevoli sorprese come batuffoli di polvere, ragni e mosche morte che fanno compagnia ai reperti archeologici all’interno delle teche; fogli con scritte in braille che farebbero parte di un percorso di visita per i non vedenti che giacciono abbandonati sui davanzali, ingialliti e accartocciati da anni di luce e umidità; una grafica informativa e didattica di un livello imbarazzante; intere parti del percorso di visita inaccessibili, per lavori di restauro che sembrano abbandonati a metà, a causa del pericolo per finestre rotte o per altre ragioni meno comprensibili.

Il tutto disegna un panorama di abbandono e desolazione, purtroppo comune a moltissimi luoghi d’arte del nostro paese, che non ha solo a che vedere con l’endemica mancanza di risorse, ma anche con una spirale di indifferenza, disamore, pigrizia e sciatteria che ci coinvolge tutti, da cui uscire sarà molto difficile e che, anche per questo, appare molto simile alla morte.

Devi fare login per commentare

Accedi