Medio Oriente

Qasr Al Hosn, viaggio breve in una parte del mondo arabo

Esiste un unico modo per confutare o avvalorare l’idea che hai di un luogo, visitarlo.

Prima di andare ad Abu Dhabi e incontrare persone provenienti da paralleli diversi dal mio, avevo un’idea consolidata dell’occhio umano, una sorta di scala di valori estetici: verde, blu, marrone scuro. Poi un giorno ho conosciuto una donna proveniente da qualche parte tra il Medio Oriente e l’Africa. Aveva occhi enormi su un viso piccolo, evidenziati dalla pelle scura. Non saprei descriverne il colore, c’era qualcosa di giallo e verde. La forma dei colori mi ricordava quelle foto della NASA dove vedi nebulose lontane.

La persona che li portava non sembrava esserne cosciente, avrei voluto farle un complimento, ma mi son detto –forse non è il caso–. Sono rimasto lì a parlare, senza elaborare bene le mie frasi, cercando di non fissarli troppo, completamente annichilito dal senso di meraviglia.

Nei giorni successivi ho incontrato persone dalla Palestina con occhi verdi, operai indiani dalle pupille ambrate, decine di niqab da cui spuntavano occhi su cui non osavo soffermarmi. Sono bastati pochi giorni negli Emirati, per incontrare gran parte di quelle popolazioni che non avevo mai visto: Libano, Tibet, India, Siria, Shri Lanka.

Solo il 20% degli abitanti di Abu Dhabi è autoctono.

Il mio piccolo orticello fatto di un gusto estetico tutto europeo è stato ben presto invaso e rimodellato.

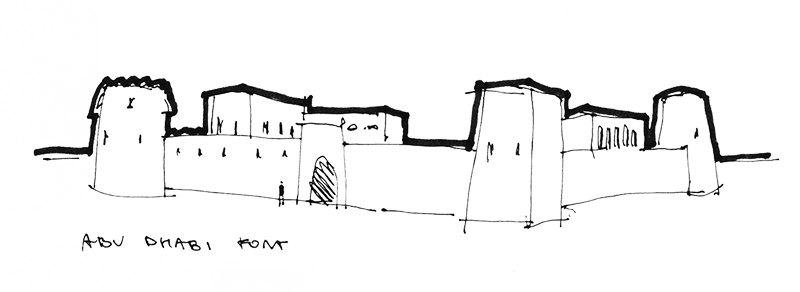

Ho avuto la fortuna di lavorare per qualche giorno al Festival Qasr Al Hosn, nel cuore di Abu Dhabi, un ampio quadrante della città rimasto vuoto per anni, il luogo in cui è nato tutto. Qualche secolo fa, nel mezzo del deserto, a poca distanza da una foresta di mangrovie, scoprirono una falda di acqua potabile. Venne costruita una torre, poi un piccolo fortino e successivamente un ampiamento. Per secoli, fino alla metà del ‘900, Abu Dhabi è stata quel fortino: un quadrato eretto con mattoni di corallo fossile intonacati di bianco, dalle stanze piccole perché realizzate usando come travi i tronchi delle vicine mangrovie.

Sono entrato nel forte e mi sono trovato di fronte ad un gioiello, un’architettura splendida, realizzata usando solamente i materiali che l’intorno poteva fornire.

Una serie regolare di finestre sovrapposte costeggiavano la sala, alcune basse, perché al tempo si sedeva per terra, altre alte, immagino per creare ventilazione.

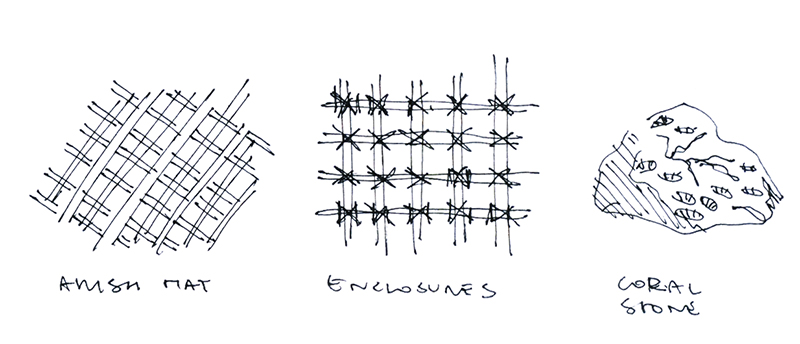

Fino al 1960 Abu Dhabi è stata un forte attorniato da capanne Arish, fatte con stuoie e tessuti ricavati dalle foglie di palma essiccate. Poi, con la scoperta del petrolio, Abu Dhabi è diventata una città di grattacieli – vicino al forte sorgono le due torri di Sir. Norman Foster, un WTC arabeggiante, almeno secondo il punto di vista dell’architetto, con un grande centro commerciale alla base, chiamato ironicamente Suk –.

Quanto in Europa abbiamo vissuto attraverso le generazioni, nel corso di due secoli, fin dalla rivoluzione industriale, negli Emirati ha avuto una durata di venti anni. In quaranta si è passati dalla capanna Arish alle torri di Foster.

Gli Emirati esistono da 43 anni. Sono, dopo l’Estonia, il paese più giovane che ho visitato.

Non sorprende che nell’isteria dello sviluppo e dell’economia più forte del mondo, le storie del passato siano state dimenticate e i modelli presi in prestito siano stati reinterpretati, spesso con soluzioni grottesche perché completamente a-contestuali.

Alcune abitudini sono sopravvissute. I modi di vita e la cultura del luogo non hanno cambiato la forma della città, ma l’hanno influenzata. Così, camminando di notte tra i grattacieli, il mito del progresso e della trasparenza del moderno si trasforma in un campionario di tende decorate che chiudono lo sguardo dei passanti. Le case basse, quelle con il giardino, sembrano tanti fortini circondati da muri alti due metri, eretti non per protezione – Abu Dhabi è una delle città con il più basso tasso di criminalità del mondo – ma per privacy, perché al loro interno le donne possono togliersi il velo.

Ovviamente, i miei occhi hanno osservato, senza fermarsi, tutte le persone, donne e uomini, coperti da veli o tuniche, cercando di capire le differenze, vedere come il corpo coperto non privasse le persone di una propria identità o stile. Le donne completamente velate, quelle con il niqab del golfo, non camminano ma traslano. I vestiti non lasciano vedere nulla della fisionomia e il risultato è una figura compatta che si muove sospesa dal terreno, senza dare l’idea del movimento corporeo.

Quando sono arrivato ho chiesto come mi dovevo presentare ad una donna degli Emirati, mi hanno risposto di non offrire o stringere la mano a meno che il gesto non fosse offerto dalla donna in questione. Confesso l’emozione che ho provato le uniche due volte che la mano mi è stata offerta.

Qasr al Hosn è un festival giunto alla terza edizione: quest’anno il tema è quello della riscoperta e preservazione della storia di Abu Dhabi. Parte dell’evento si svolge nella Fondazione Culturale, un edificio che stava per essere demolito ma poi, seguendo le richieste degli abitanti, è stato conservato – Lì dentro, durante gli anni ’80 avvenivano le uniche mostre allestite in questo Paese -, mi spiega uno degli organizzatori.

Tutto il festival copre un’area di diversi ettari che ingloba il forte e l’Exhibitions Building. Gli spazi aperti sono stati colonizzati con un gigantesco reenactment, una serie di scenografie posticcie che ricostruiscono l’aspetto delle capanne Arish un tempo sparse intorno al forte. Sembra il set di un film, con tanto di marina in cui una macchine genera onde artificiali. La mia prima reazione è stata di sconcerto – sono passati dal postmoderno a disneyland – poi, il giorno dell’inaugurazione ho avuto modo di passare attraverso le capanne allestite e vedere mestieri, cibi e oggetti di cui non sapevo nulla.

– In un paese dove tutto questo è scomparso, farlo rivivere anche solo per dieci giorni forse ha un senso – mi son detto.

Sono molte le persone, mie coetanee, che ho incontrato durante il lavoro nel Festival, la maggior parte veniva da paesi in cui la cultura araba ha una certa influenza, ma in cui non è più possibile vivere.

– Ho vissuto i primi cinque anni della mia vita sotto-terra – mi ha detto una donna di Beirut, – Qualche anno fa i beduini hanno montato un mitra sul minareto del mio paese e hanno cominciato a sparare sulla gente, poi alcuni ragazzi sono saliti e hanno ucciso i cecchini, alcuni sono morti –, mi ha raccontato un grafico siriano.

– A Gaza la scuola ce la facevamo da soli, durante la notte quelli con un po’ di educazione la tramandavano ai bambini, ma eravamo costretti a spostarci di continuo, perché i militari israeliani ci tenevano sottocchio e non tolleravano la cosa –.

Ora, alcune cose le leggi sui giornali, ma ascoltarle da chi le ha vissute è diverso. Vedi una persona della tua età, che ti racconta storie che avevi sentito solo dai tuoi nonni. Pensi alla tua infanzia, l’infanzia dell’ultima generazione italiana ad aver beneficiato veramente del boom economico, quando l’unico compito era solo quello di crescere sani e giocare.

Ho parlato con la direttrice di una rivista e mi ha detto che stavano lavorando su un numero dedicato ai luoghi della “vita” e della “morte” nel mondo. Le ho chiesto come erano i cimiteri negli Emirati, mi ha risposto che sono dei semplici recinti con delle pietre disposte sulla sabbia, senza nome. – Non abbiamo un giorno dei morti, i nostri cari li abbiamo sempre vicini, nelle preghiere –. Le ho chiesto cosa accadesse a tutti gli stranieri che venivano a lavorare negli Emirati e morivano nel paese. Se non reclamati i loro corpi aspettano, a centinaia, in celle frigorifere in mezzo al deserto.

Ho messo da parte queste storie in questo testo, come in una sorta di diario; il lettore mi scuserà se uso l’articolo come una forma di pro-memoria. Immagino che ogni viaggiatore ha e incontra posti e storie diverse, nel mio caso si sono addensate intorno alle persone piuttosto che ai luoghi.

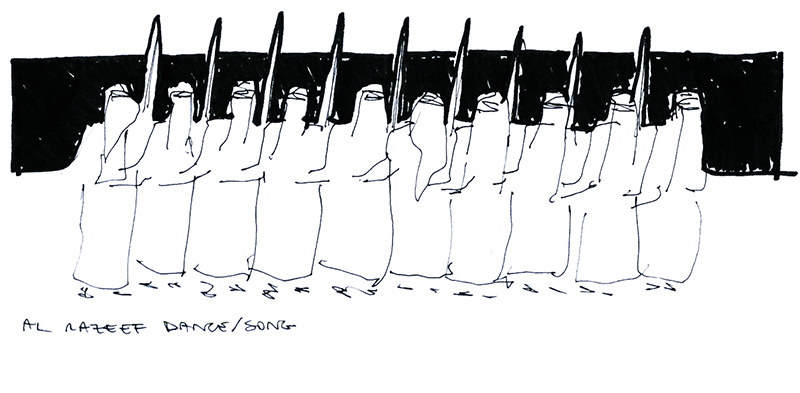

La sera prima di partire ho assistito ad uno spettacolo di musica e danza al razeef. Due file fronteggianti di uomini con il braccio sinistro cinto intorno alla vita del vicino si alternavano cantando sempre lo stesso verso. Nel centro c’erano quelle che mi sembravano donne, si muovevano seguendo il ritmo del canto, ruotando il torso in modo da creare una coreografia con i loro lunghi capelli neri. Erano adolescenti.

Una donna inglese lì vicina mi ha detto.

– Beutiful, isn’t it? So sad to know that it will be one of the last time they will be aloud to show them in public (the hair) –.

Devi fare login per commentare

Accedi