America

Incarcerazioni di massa negli Stati Uniti

“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. La frase, attribuita a Voltaire, è molto conosciuta. Non può che partire dal carcere la serie di articoli su tematiche americane che verranno pubblicati mensilmente su Gli Stati Generali. Non soltanto dalla situazione carceraria si può provare a misurare il grado di civiltà di una nazione, ma anche le sue condizioni socio-economiche e quelle che riguardano tensioni e problemi razziali. È insomma una cartina di tornasole per capire come la politica affronta (o non affronta) questioni fondamentali in una democrazia quali la repressione, il rispetto dei diritti dei più deboli, e qual è la temperatura del suo stato di diritto. Del tema, nonostante sia o dovrebbe essere fondamentale del dibattito pubblico, si parla però relativamente poco, e non rientra di certo tra i più dibattuti in vista delle primarie dei democratici e più in generale delle elezioni del prossimo anno. Qualcosa, tuttavia, pare essersi mosso di recente con il First Step Act, approvato e supportato dallo stesso presidente Trump e che ha ricevuto sostegno bipartisan. Si tratta di una riforma che, tra le altre cose, riduce le pene più severe, facilita la scarcerazione di malati terminali e aiuta il reinserimento dei detenuti nella società. Si applica tuttavia solo a livello federale, quindi solo per una minoranza dei detenuti, ma potrebbe funzionare da traino per altre riforme. Per attivisti e analisti americani è una tappa, ma c’è ancora molto da fare per migliorare la situazione delle carceri americane.

Uno sguardo da dentro

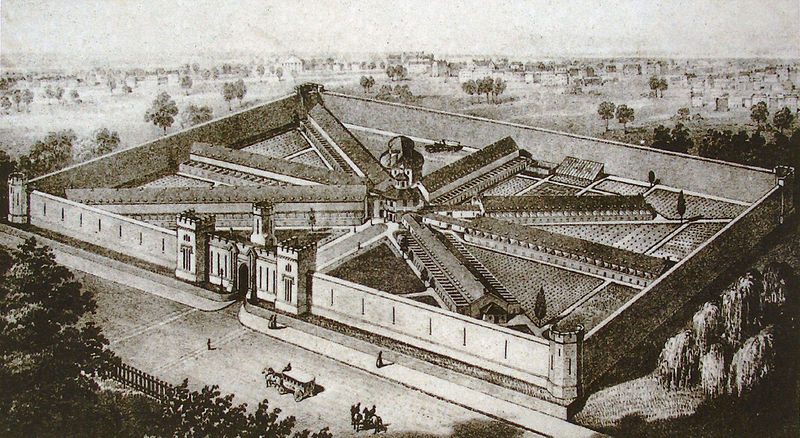

L’Eastern State Penitentiary è stato un grande penitenziario poco lontano dal centro di Filadelfia. Attivo dal 1829 al 1971, negli anni Ottanta stava per essere riconvertito, o addirittura demolito, come spesso capita ad edifici storici negli Stati Uniti. Come meno spesso capita però una battaglia partita dal basso e guidata da comitati civici ha convinto le autorità a restaurarlo e autorizzare visite guidate. Adesso l’ex penitenziario è un vero e proprio museo. Avere accesso ad un luogo da cui solitamente è più facile entrare che uscire è un’esperienza alquanto sconcertante e rara – in Italia si può visitare il suggestivo carcere sull’Isola di Santo Stefano, vicino Ventotene, dove tra gli altri furono rinchiusi Sandro Pertini e il regicida Gaetano Bresci. Questo ex penitenziario è particolarmente importante perché qui e nella vicina e precedente Walnut Street Prison si è sviluppato un modello di carcerazione basato sulla detenzione solitaria, in celle singole dove il detenuto potesse pensare ai suoi errori e, appunto, pentirsi. Come risultato, la forma dei penitenziari che seguono questo “sistema della Pennsylvania” (come viene talvolta chiamato) richiama il Panopticon di Jeremy Bentham, con una serie di celle singole facilmente controllabili. Oggi all’Eastern State Penitentiary cercano di coniugare la conservazione del passato – anche celebre, come la breve detenzione di Al Capone – con l’attenzione per le condizioni attuali delle carceri statunitensi. In uno dei cortili, in un luogo di intenso passaggio, alcune colonnine illustrano la situazione dei penitenziari americani: sono dei blocchi la cui grandezza è determinata dal numero di persone presenti in carcere per ogni decade dal 1900 al 2010. Si vede chiaramente come dal 1970 in poi le colonnine crescano in altezza in modo esponenziale. La didascalia riporta: “La popolazione carceraria americana è cresciuta a un tasso storico negli ultimi 40 anni. Per più di un secolo, gli USA hanno incarcerato tra 100 e 200 persone per ogni 100.000 persone. Nel periodo in cui ha chiuso Eastern State Penitentiary la situazione ha cominciato a cambiare. Nuove leggi e pene più lunghe hanno portato a un massiccio aumento del numero di americani che vengono mandati in carcere”. I visitatori di questo luogo affascinante e lugubre si trovano così davanti alla rappresentazione visiva di cosa è andato storto – o drittissimo, per alcuni – nelle politiche carcerarie nelle ultime decadi di storia americana.

Quanti detenuti e quante carceri

“Il carcere è diventato una presenza incombente nella società in una misura senza precedenti nella nostra storia o in quella di qualsiasi altra democrazia industriale”, ha sintetizzato Elliott Currie, saggista e professore autore del fondamentale libro Crime and Punishment in America nel lontano 1998. Vale la pena allora guardare al quadro generale della situazione: negli Stati Uniti ci sono quasi 2,3 milioni di persone in carcere, divisi nei diversi livelli in cui è organizzato il sistema carcerario (carceri locali, statali, e federali), a cui va aggiunto qualche migliaio di persone nelle “Indian Country jails” (le carceri dei nativi americani) e circa 50.000 minori. Nonostante non siano il più paese più popolato al mondo, hanno la maggior popolazione carceraria – la Cina (con una popolazione totale di circa quattro volte superiore di quella nordamericana) segue molto lontana, 1.650mila circa. Guidano la classifica anche per quanto riguarda ai dati relativi, cioè al tasso di incarcerazione (che si calcola su 100.000), che, come riporta il pannello dell’Eastern State Penitentiary di Filadelfia, è di 655 e pochi posti più in basso troviamo anche territori americani come le Isole Vergini americane, le Isole Marianne Settentrionali e Guam. Sono dati abbastanza stabili dal 2000, con lievi variazioni. Non è, insomma, un’emergenza e non ci sono state recenti impennate, al contrario la speranza è che la recente riforma e altre che forse verranno potranno invertire la situazione.

Ma forse i dati più preoccupanti sono altri. Negli Stati Uniti ci sono un numero spropositato di strutture carcerarie, quasi 4500. La capacità ufficiale del sistema carcerario negli USA è di 2 140 321 (dati del 2014, qualcosa di più probabilmente oggi). Questo cosa ci dice? Che le prigioni americane non sono orrendamente sovrappopolate come quelle italiane, che non ci sono tante persone in carcere per inadempienza e coincidenze, insomma perché è successo e non si è riusciti a porre freno. No, negli Stati Uniti ci sono molte persone in carcere per scelta. Perché l’industria carceraria, come la chiamano gli attivisti americani, è un’industria e come tale è stata costruita e si è sviluppata. E questo per precise scelte politiche e socio-economiche degli ultimi 40 anni (tutti i dati dalle risorse di Prison Policy Initiative e dal report World Prison Population List).

L’incarcerazione di massa

Cosa è cambiato allora e quando? Perché ad un certo punto la popolazione carceraria americana è decuplicata? Ci sono diversi fattori che hanno contribuito, uno è la gigantesca guerra alla droga lanciata negli anni Settanta dal governo federale che ha portato migliaia di incarcerazioni, soprattutto di non bianchi. Infatti se bianchi e neri fanno uso di stupefacenti con tassi simili, i neri hanno sei volte più possibilità di finire dietro le sbarre per crimini connessi alla droga. Negli anni Ottanta vengono poi inaugurate decine di carceri. Aprono soprattutto in luoghi isolati, naturalmente autorizzate e in piena cooperazione con le istituzioni locali. Un trend che continua anche negli anni Novanta, con l’apertura di ben 351 luoghi di reclusione per un totale di nuovi 528mila posti. Sintetizza Angela Davis, che oltre ad essere un’attivista storica dei movimenti sociali americani è anche una studiosa di questi temi: “La gente voleva credere che le prigioni non solo avrebbero ridotto il crimine, ma avrebbero anche fornito posti di lavoro e stimolato lo sviluppo economico di località sperdute” (nel libro Aboliamo le prigioni?). Quindi le strutture carcerarie diventano macchine da soldi, luoghi che possono illusoriamente dare posti di lavoro e fornire manodopera a basso o bassissimo costo (cioè gli stessi detenuti). Il privato e il pubblico, infatti, si intrecciano nel mondo carcerario americano. Una ricerca della Prison Policy Initiative sottolinea come anche se soltanto una piccola parte dei carcerati è detenuto in strutture private (l’8%, un numero che da una prospettiva europea appare comunque un po’ assurdo), molte aziende private traggono profitto dall’incarcerazione di massa: dall’affitto di luoghi di detenzione, fino a contratti per sanità e alimentazione all’interno delle carceri e molti altri settori del sistema carcerario che negli Stati Uniti sono privatizzati. Non c’è bisogno insomma di essere complottisti per notare come l’aumento di persone in carcere negli USA corrisponda a precise strategie di controllo sociale e favorisca interessi economici, più che aver a che fare con una presunta crescita del crimine: “Da una prospettiva storica – scrive Michelle Alexander nel libro The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness – la mancanza di correlazione tra crimine e punizione non è certo una novità. I sociologi hanno frequentemente osservato come i governi usino la pena come strumento per il controllo sociale, e quindi l’entità o la severità delle pene sono spesso indipendenti dai crimini… anche se il tasso di criminalità negli USA non è considerevolmente più alto che in altri paesi occidentali, il tassi di incarcerazione è aumentato mentre è rimasto stabile o è declinato in altri paesi”. È questa la chiave della questione, e senza dubbio questo implica che la scelta di mettere in prigione un gran numero di persone, soprattutto non bianchi, sia una scelta politica e di controllo sociale.

Carcere e minoranze

La questione razziale infatti riguarda ancora tutta la società americana, ma è più acuta quando si varcano i confini del carcere. Gli afroamericani, scrive la NAACP (storica associazione che difende i diritti degli afroamericani) hanno un tasso di incarcerazione che è cinque volte superiore di quello dei bianchi. Latini e afroamericani sono circa un terzo degli americani, ma più della metà (56%) della popolazione carceraria. Per i razzisti questa è la conseguenza del fatto che i non bianchi sono naturalmente portati a commettere crimini; per tutti gli altri, non ci resta che verificare come evidentemente ci sia qualcosa che non vada nel sistema penale americano e come tratta i non bianchi. E pensare che il gap sta scendendo. A fine 2017, secondo i dati ufficiali del Bureau of Justice Statistic, c’erano in carcere 475,900 neri e 436,500 bianchi, una differenza di sole 39,400 persone mentre dieci anni prima era di 93,100 (592,900 neri e 499,800 bianchi). Anche il gap tra ispanici e bianchi è cambiato, ma perché solo saliti in modo esponenziale i carcerati di origine latina. Questi dati però vanno sempre letti in controluce. Nel 2017, i neri erano il 12% della popolazione americana adulta, e il 33% di quella carceraria; gli ispanici il 16% della popolazione adulta, e il 23% di quella carceraria; e infine i bianchi il 64% degli adulti, e il 30% dei carcerati. Il nocciolo della questione rimane quindi: i non bianchi hanno molte più probabilità di finire in carcere. L’incarcerazione di massa riguarda soprattutto loro, e ha conseguenze sulle strutture sociali, famigliari, sulla loro possibilità di reinserirsi nella società una volta usciti e di trovare un lavoro vincendo i pregiudizi contro gli ex carcerati. E non vanno dimenticati i paletti immensi che vengono messi al diritto di voto per chi ha ricevuto condanne (ancora per qualche dato nudo e crudo si più consultare il sito della NAACP).

Non “infliggere pene crudeli e inusitate”

Nella costituzione americana non ci sono riferimenti espliciti al carcere, ma l’ottavo emendamento (uno di quelli originali del 1787) recita: “Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate”. Tra i tanti aspetti del sistema carcerario americano che potrebbero essere inclusi nelle “pene crudeli e inusitate”, l’isolamento è senz’altro uno di questi. In un paese dove la pena di morte è ancora in vigore in ben 28 stati su 50 e dove di recente è stata ripristinata anche a livello federale non dovrebbe stupire che quella forma di morte lenta e crudele che è l’isolamento carcerario sia ancora in vigore. La giornalista Aviva Stahl su The Nation ha raccolto le storie di alcuni detenuti della H Unit del Florence ADX, anche detto United States Penitentiary Administrative Maximum Facility di Florence (Colorado), una delle prigioni più dure degli USA. Le condizioni sono così difficili che un Mohammas Salameh, accusato di terrorismo nel 1994 e che prima dell’11 settembre godeva di condizioni carcerarie relativamente accettabili, negli undici anni che ha passato nella H unit ha fatto 8 scioperi della fame per un totale di 428 giorni e ben 220 volte è stato alimentato a forza – pratica che l’ONU e altre organizzazioni internazionali classificano come tortura. La vita di molte di queste persone dipende dalle misure speciali amministrative (special administrative measures) che regolano le loro possibilità di scrivere, leggere, informarsi. Lo spazio di cui possono usufruire è minimo, come in molti altri casi di isolamento in giro per il mondo.

Quando Charles Dickens visitò Eastern State Penitentiary scrisse nel suo L’America: “Il sistema consiste nella più rigida, stretta e disperata segregazione, e credo che nelle sue conseguenze sia non solo crudele ma soprattutto sbagliato”. Era il 1842. Oggi, 2019, negli Stati Uniti vivono circa 80.000 persone in isolamento. Forse se con Voltaire guardiamo alle carceri per misurare il grado di civiltà di una nazione, bisogna ammettere che quello degli Stati Uniti d’America sia piuttosto basso.

Devi fare login per commentare

Accedi