Agricoltura

La salute in un chicco di grano

Nel bestseller “Sapiens. Da animali a dèi”, lo storico Yuval H. Harari definisce la rivoluzione agricola “la più grande impostura della storia”. Circa 10mila anni fa per una combinazione di fattori climatici e ambientali, l’aumentata disponibilità di frumento indusse gli esseri umani ad abbandonare gradualmente la vita di cacciatori-raccoglitori per organizzare una nuova società sedentaria attorno ai campi coltivati, che consentivano di raccogliere il cibo e conservarlo. Fu così che i Sapiens furono domesticati dal grano, più che domesticarlo, permettendo al cereale di conquistare il pianeta: oggi le coltivazioni di frumento occupano 240 milioni di ettari e sono le più estese al mondo fra i cereali. Segue il riso, con quasi 200 milioni di ettari.

La rivoluzione agricola fu graduale, ma irreversibile, e rappresentò una delle svolte più importanti nella vicenda della specie umana. Per millenni, dipendenti da ciò che trovavamo, avevamo consumato piccole quantità di energia provenienti da una varietà di fonti: vegetali, frutta, frutta secca, piccoli pesci, tuberi. In seguito alla vittoria evolutiva del grano, la dieta si ridusse a un ventaglio più ristretto di specie, disponibili in quantità maggiori, sebbene a un costo decisamente più alto in termini di lavoro necessario. Per Harari, dal punto di vista del benessere individuale la rivoluzione agricola fu “una trappola”, tesa dal genere Triticum (il frumento e, all’epoca, soprattutto il farro) agli ingenui Sapiens; permise loro di moltiplicarsi come specie, accrescendo la quantità totale di cibo a disposizione, ma costrinse i contadini a una vita molto più dura di quella dei loro antenati. E più monotona dal punto di vista nutrizionale.

Negli ultimi due secoli, una nuova rivoluzione agricola ha alleggerito una parte dell’umanità dal peso del lavoro nei campi. Sul finire dell’Ottocento, le scoperte nel campo della genetica indussero gli scienziati a utilizzare gli incroci varietali per ottenere rese più elevate. Mussolini si avvalse molto dei genetisti per la sua battaglia del grano. Fra coloro che più contribuirono all’aumento della produttività in quell’epoca ci fu Nazareno Strampelli, padre del famoso grano Senatore Cappelli oggi annoverato fra i grani antichi.

Dagli anni ‘40 circa del ‘900, la cosiddetta rivoluzione verde aumentò ulteriormente le rese agricole, inaugurando l’epoca in cui, con spirito universalista personificato da istituzioni come le Nazioni Unite e la FAO, il sistema politico-economico occidentale si proponeva l’obiettivo di sfamare l’umanità, utilizzando come paradigma di riferimento l’agricoltura industriale: basata sull’uso di sementi migliorate, coadiuvanti chimici come pesticidi e fertilizzanti, e processi di meccanizzazione.

A seguito della rivoluzione verde, i Sapiens e il frumento – insieme a pochi altri cereali e alcune specie animali – hanno ottenuto una seconda vittoria evolutiva. Gli umani sono passati da 1 miliardo circa nel 1804 a 7,7 miliardi stimati nel 2019. Lo stile di vita è cambiato radicalmente. Per l’ONU, entro il 2050 quasi il 70% delle persone vivrà in contesti urbani, con crescente incidenza delle megalopoli. Negli USA, oggi, solo il 2% della popolazione si dedica all’agricoltura.

L’umanità, però, non è stata sfamata: nel 2018, per il terzo anno consecutivo sono cresciute le sacche di denutrizione, con circa 821 milioni di persone che, secondo gli ultimi dati, non mangiano abbastanza. Sono circa 672 milioni gli adulti obesi, e oltre 2 miliardi le persone che vivono in stato di insicurezza alimentare, moderata o grave. L’obiettivo “Fame zero” fissato per il 2030 sembra lontano, mentre oltre un terzo del cibo prodotto sul Pianeta viene sprecato; e crescono le preoccupazioni per le conseguenze della riduzione della biodiversità sulla salute umana.

Biodiversità e alimentazione

Come ha recentemente ricostruito un’inchiesta del National Geographic, la dieta delle diverse popolazioni umane è infatti sempre più simile fra Paese e Paese. «La finalità della rivoluzione agroindustriale era l’aumento della resa per ettaro», dice Salvatore Ceccarelli, agronomo e genetista, ex professore all’Università di Perugia e oggi consulente. «Questo obiettivo ha comportato una concentrazione molto elevata sia del numero di colture sia, all’interno di ciascuna coltura, delle varietà che garantissero una resa superiore in base ai criteri fissati dall’industria». Il risultato è stato che (secondo dati FAO) su oltre 7000 specie vegetali variamente utilizzate dai Sapiens per nutrirsi, solo trenta colture forniscono il 95% della domanda globale di alimenti; solo dodici colture forniscono il 75% degli alimenti; e solo quattro (frumento, riso, mais e patata) contribuiscono al 50% della produzione di cibo sul Pianeta, insieme a tre specie animali principali appartenenti alle famiglie bovina, suina e del pollame. La vittoria evolutiva del grano e degli altri cereali è avvenuta a scapito di molte altre specie vegetali locali. Anche la nutrizione rappresenta un sistema ecologico soggetto a riduzione della varietà e della variabilità. La perdita di varietà nutrizionale riguarda prima di tutto i terreni, «che hanno bisogno di ricambio delle colture per conservarsi fertili e quindi arricchire il cibo di sali minerali e vitamine», nota Ceccarelli. Ma riguarda anche la biodiversità nella dieta e quindi nel nostro organismo. E, in particolare, nell’organo che più di altri ci ricorda che “siamo quello che mangiamo”, secondo l’intuizione del filosofo tedesco Feuerbach: l’intestino.

La biodiversità nel nostro corpo: il microbiota

Nel dicembre scorso, ricevendo a Brescia il premio “Genio Vagante” (dedicato a personalità italiane della ricerca che hanno ottenuto successo nel loro lavoro all’estero), il professor Alessio Fasano, direttore di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione al Massachusetts General Hospital di Boston della Harvard Medical School, ha raccontato come la sua équipe di ricerca fosse inserita, a metà anni ’90, nell’ambizioso Progetto Genoma Umano: «Pensavamo che il genoma umano ci avrebbe rivelato tutti i segreti del nostro universo; invece abbiamo scoperto che dal punto di vista genetico noi umani siamo rudimentali, in relazione ad altre specie. Il nostro destino non è scritto nei geni, ma in come i geni interagiscono con l’ecosistema complesso che ospitiamo al nostro interno, detto microbiota intestinale. Questa scoperta ha aperto un nuovo paradigma di ricerca che ci porta a considerare il ruolo centrale dell’alimentazione nella cura della salute umana».

Fasano è un esperto nello studio delle malattie infiammatorie croniche generali. Il centro di ricerca che dirige si occupa in particolare di celiachia, una delle poche malattie autoimmuni della quale conosciamo il fattore scatenante, ovvero il glutine. Quest’ultimo è un complesso proteico presente in alcuni cereali, fra i quali il grano, che negli ultimi anni sta facendo molto parlare di sé. Una delle ragioni è sicuramente la maggior attenzione nei confronti della celiachia. Secondo la definizione dell’Istituto superiore di Sanità, la celiachia è “un’enteropatia auto–infiammatoria permanente, con tratti di auto-immunità, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.” È la malattia genetica più diffusa al mondo. Venti anni fa si riteneva che ne fosse affetto l’1% della popolazione italiana; oggi, secondo gli studi divulgati durante l’ultimo convegno realizzato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC), si ritiene che i casi superino il milione, sfiorando il 2% della popolazione italiana. E se un tempo si pensava che l’aumento dipendesse dalla maggiore capacità diagnostica, oggi il mondo della ricerca converge sull’ipotesi che sia in corso una diffusione della malattia in quanto tale e che anzi solo il 20% dei malati sappia di esserlo.

«Un tempo – spiega Fasano – il dogma nella ricerca era che la risposta immunitaria (la malattia celiaca) fosse meccanicamente scatenata da una predisposizione genetica e da un fattore ambientale, ovvero l’assunzione di glutine. Ma il modello è stato messo in crisi, perché con studi prospettici abbiamo riscontrato che mentre alcuni individui geneticamente predisposti sviluppano la celiachia assumendo glutine durante lo svezzamento, altri possono invece svilupparla anche in età avanzata, dopo aver assunto glutine per decenni. Abbiamo dunque ampliato il paradigma e compreso l’importanza del microbiota (e del suo patrimonio genetico, detto microbioma) e di come esso si relaziona al genoma umano; attraverso questa strada siamo arrivati a ipotizzare anche l’esistenza di una sensibilità al glutine non celiaca, che potrebbe essere concausa nello sviluppo di alcune malattie autoimmuni».

Le ricerche di Fasano e della sua équipe si sono concentrate, negli ultimi tempi, sull’osservazione degli effetti di una dieta senza glutine su pazienti affetti da malattie come la schizofrenia o l’autismo. «Sappiamo che alcune di queste persone dimostrano sensibilità al glutine e rispondono positivamente a una dieta senza glutine. Questo non significa – specifica lo studioso – che tutti i malati di schizofrenia rispondano positivamente a una dieta senza glutine. Ma rimane comunque un indizio di studio sul fatto che le persone non sviluppano la stessa malattia tramite lo stesso iter. Ci possono essere fattori diversi che scatenano una malattia autoimmune, e la cosiddetta ‘via del glutine’ – allo stadio attuale delle nostre ricerche – è una delle possibili strade. La nostra sfida di ricercatori, in questo momento, è identificare i biomarcatori che permettano di distinguere qual è la popolazione di malati che ha preso la strada del glutine per sviluppare la propria patologia autoimmune». Fintanto che questi biomarcatori non saranno stati individuati, la comunità scientifica rimarrà scettica sull’esistenza comprovata di una sensibilità al glutine non celiaca.

Terapia e moda

Gli studi che Fasano (anche in un centro di ricerca biomedica recentemente aperto a Salerno, in collaborazione con la Harvard Medical School) e varie altre équipe di ricerca stanno portando avanti hanno avuto risonanza negli ultimi anni perché chiamano in causa l’alimentazione e la possibilità di curare la propria salute, anche in condizioni di patologia, tramite le giuste scelte alimentari. Una prospettiva “non sempre accolta con grande favore dall’industria”, commenta il ricercatore, ma guardata con interesse da molti specialisti. Fra questi, medici oncologi come il francese Philippe Lagarde o la sua epigona italiana Maria Rosa Di Fazio. Il primo libro di Di Fazio dedicato a “Mangiar bene per sconfiggere il male” ha venduto in Italia “oltre 70mila copie dal 2016 a oggi, senza considerare gli ebook” conferma l’editore Francesco Bogliari di Mind Edizioni. “I successivi libri oltre 30mila copie”. Lagarde e De Fazio portano avanti il metodo dell’oncologia integrata, cioè della combinazione fra terapia tradizionale e terapia integrativa alimentare e personalizzata, anch’essa basata sull’importanza del microbiota intestinale.

«Il microbiota può alterarsi per numerosi fattori puntiformi», spiega sempre Fasano. «Dalla gravidanza di nostra madre fino all’assunzione di antibiotici. Ma il principale fattore, che lo interessa più e più volte al giorno, è quello che mangiamo. La diminuita diversità del microbiota è un comune denominatore di tante malattie infiammatorie croniche. E poiché il microbiota si trova in particolare nel colon, una parte del nostro organismo che riceve alimento soprattutto dalle fibre, capiamo che una delle ragioni per cui le disbiosi intestinali sono così frequenti nella popolazione umana è che la nostra è una dieta ripetitiva, e tendenzialmente povera di frutta e verdura».

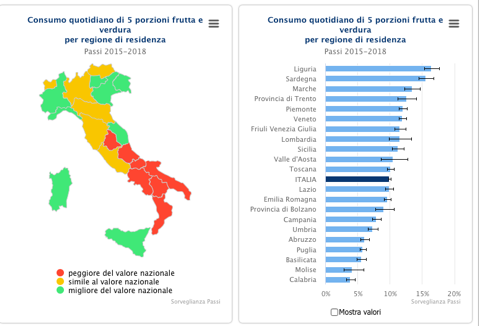

A fine dicembre 2019, il Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e lo sviluppo dell’economia agraria – ha pubblicato le nuove Linee guida per l’alimentazione, aggiornando quelle precedenti del 2003. Una delle novità riguarda proprio l’inserimento di una linea guida specifica per l’assunzione di più frutta e verdura, ingredienti ancora troppo carenti nella dieta italiana, in particolare al Sud Italia.

La fatica a integrare nella dieta alimenti più ricchi di fibre come frutta e verdura risalta ancora di più considerando l’exploit del settore “senza glutine” nei carrelli della spesa italiani. Nel 2018 ha superato i 204 milioni di euro, con un incremento dell’8% sul 2017 e una crescita nel quinquennio (2013-2018) del 114%. Negli ultimi anni numerose aziende produttrici di pasta hanno affiancato alla propria linea tradizionale una linea di pasta senza glutine, in particolar modo pasta di legumi – lenticchie, ceci – e di mais o riso. Secondo una ricerca del Gluten Free Expo, nel 2017 il comparto pasta rappresentava quasi il 14% dell’intero volume d’affari del settore gluten free. Rielaborando una recente indagine di mercato dell’istituto IRI, l’Aidepi (Associazione Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) ha osservato una crescita del 12% nel mercato della pasta senza glutine e del 18% per la pasta integrale.

Di contro, la contrazione dei consumi di pasta e pane tradizionali è ormai storica per il mercato italiano; in controtendenza rispetto a quello estero, che invece cresce e vede l’Italia prima produttrice ed esportatrice mondiale. Alcune rilevazioni parlano di un calo dei consumi di pasta in Italia dagli oltre 30 kg pro capite negli anni ’90, ai 28 kg pro capite circa nel 2011, fino ai 23,5 kg attuali.

«In realtà non è sufficiente” – ricorda Fasano – e nella maggior parte dei casi non è necessario privarsi di glutine per migliorare le proprie condizioni di salute generale attraverso l’alimentazione». Tuttavia, nota, «oggi la scelta di privarsi del glutine è andata ben oltre la popolazione interessata da condizioni patologiche; è diventata piuttosto uno stile di vita». Una delle community più importanti al mondo di persone che non possono mangiare glutine – il Gluten Intolerance Group, attivo negli Stati Uniti da oltre 45 anni – ha recentemente messo in guardia dai rischi di una dieta celiaca per chi non vi è costretto. Passare a una dieta celiaca semplicemente sostituendo pane, pasta e prodotti da forno industriali a base di frumento con pane, pasta e prodotti industriali gluten free non rappresenta di per sé una scelta dietetica sana: i prodotti industriali gluten free sono infatti, a volte, più ricchi in grassi e zuccheri, e mediamente più poveri in fibre, sali minerali e vitamine rispetto ai loro corrispettivi contenenti glutine. «Se la dieta celiaca non viene assunta per compensare la mancata assunzione di glutine con una maggiore assunzione di frutta e verdura, allora non siamo in presenza di una scelta alimentare più sana», è la loro avvertenza. Inoltre, uno degli effetti collaterali di una eccessiva diffusione della moda gluten free è quello di minimizzare l’importanza vitale di una dieta senza glutine per i celiaci, contribuendo all’isolamento e alla stigmatizzazione sociale verso chi è affetto da questa patologia.

Dario Bressanini, studioso e professore all’Università dell’Insubria, noto e amato divulgatore scientifico (il suo canale YouTube è seguito da oltre 360mila persone e i suoi video superano anche il milione di visualizzazioni), si è occupato numerose volte dello scoppio della gluten free mania, anche nel recente libro Contro natura scritto con la scienziata e divulgatrice Beatrice Mautino per BUR Rizzoli. Intervistato da Gli Stati Generali, spiega che “il glutine è diventato un facile capro espiatorio per i malesseri dei quali le persone non riescono a darsi una spiegazione. Che le persone stiano più male, oggi, è probabilmente vero. Che questo sia colpa del glutine, no. Nella letteratura scientifica non c’è niente che incolpi il glutine delle malefatte che si credono, alcuna prova del fatto che se non sei celiaco ti possa far male.” Per Bressanini, anche l’esistenza di una sensibilità al glutine non celiaca “non è comprovata. Il grande capitolo di ricerca sul microbioma che si è aperto negli ultimi anni è importante, ma se ne sa molto poco ancora. Non sappiamo ancora a quali conclusioni arriveranno le ricerche. Tirare fuori le conclusioni è prematuro.” Le posizioni di Fasano e Bressanini rappresentano due anime della comunità scientifica che necessariamente procedono su velocità e con sensibilità diverse: da un lato chi sperimenta e segue le proprie ipotesi di ricerca, dall’altro chi analizza i risultati delle ricerche altrui offrendo all’opinione pubblica conclusioni ponderate, per farsi un’idea informata sullo stato dell’arte. Secondo una recente ricerca a campione dell’istituto di indagini scientifiche IQVIA Italia, l’80% degli italiani cerca attivamente informazioni sulla salute, ma lo fa rivolgendosi a Google in due casi su tre. E nel 55% dei casi, le ricerche riguardano dieta e alimentazione. «C’è molta fame di informazioni sulla salute, in Italia», commenta Bressanini. «Ma molta difficoltà nel reperire notizie e analisi condotte con rigore scientifico. Offrirle spetterebbe al giornalismo scientifico, che tuttavia spesso non ci riesce o ci rinuncia, lasciando il campo libero a imbonitori e mistificatori. D’altro canto, non è un ruolo che si può chiedere di ricoprire alle aziende». Le quali, dal loro punto di vista, non possono ignorare il mercato, le tendenze e le oscillazioni dell’opinione pubblica, per adattare la propria offerta.

I cambiamenti in corso nel mercato della pasta

E infatti, nel mercato della pasta di grano duro sono in corso grandi cambiamenti. Negli ultimi anni, il settore si è visto obbligato ad adattare le proprie condotte alla sensibilità dell’opinione pubblica. Da una parte per via dei fari accesi sulla celiachia e sul ruolo del glutine, dall’altra per via di alcune campagne giornalistiche di grande risonanza che hanno messo in luce altre preoccupazioni legate al nesso fra consumi e salute. Fra queste, la più importante per gli effetti ottenuti è stata l’inchiesta della trasmissione RAI “Report” dell’ottobre 2017, in cui si misurava la presenza di quantità minime di glifosato – uno dei pesticidi più diffusi nel mondo agricolo – in alcuni marchi di pasta italiana (Barilla, la Molisana, De Cecco, Voiello, Rummo e Garofalo), dando conto di alcune ricerche condotte in Italia dall’Istituto Ramazzini sulla pericolosità del pesticida per la salute umana, anche a bassissime dosi. L’uso del glifosato è legale in Italia come diserbante sui terreni agricoli, mentre la legge ne proibisce lo spargimento sulle colture come disseccante. Il grano canadese, invece, è prodotto facendo uso di glifosato anche sulle colture, per accelerare la fase di essiccazione del grano. Ecco perché tracce di glifosato nella pasta indicano che, per produrla, si è fatto uso di grano proveniente dal Canada o da altri Paesi che lo utilizzano.

Il direttore acquisti di De Cecco, Marco Aruffo, intervistato a Fara San Martino (Chieti) da Gli Stati Generali conferma come proprio la spinta dell’opinione pubblica abbia indotto l’azienda, da un paio d’anni, a non servirsi più del grano canadese e diventare “glifosate zero. Il grano utilizzato da De Cecco proviene oggi circa per metà dall’Italia, e per l’altra metà dall’estero, in particolare da Arizona e California negli USA dove le monocolture di frumento sono facilitate dal clima favorevole. L’opinione pubblica e alcuni stakeholder spingono le aziende ad adottare solo grano italiano per la pastificazione. Ma è una richiesta alla quale non si può rispondere positivamente: in Italia produciamo troppo poco grano per il fabbisogno nazionale, e buona parte di quello che viene prodotto non è di sufficiente qualità in base ai nostri standard”.

Fra gli stakeholder o attori della filiera che più fanno pressione sui pastifici affinché si servano di solo grano italiano c’è Coldiretti, l’organizzazione di agricoltori più importante d’Italia. Molta della comunicazione di Coldiretti è orientata a segnalare all’opinione pubblica l’aumento o il calo dell’indice di patriottismo, come lo chiamano, del mercato alimentare italiano. Perciò, nei mesi scorsi hanno espresso soddisfazione per la “svolta sovranista” nel mercato della pasta, perché, da quando a inizio 2018 è diventato obbligatorio indicare l’origine UE o extra UE del grano duro usato per la pasta, il valore del grano italiano sarebbe cresciuto di circa il 20%. Diverse aziende hanno iniziato a promuovere pasta realizzata al 100% di grano italiano. A dicembre, Barilla ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero delle politiche agricole con l’impegno di ottenere 120mila tonnellate di grano aggiuntive nel 2020 rispetto al 2019.

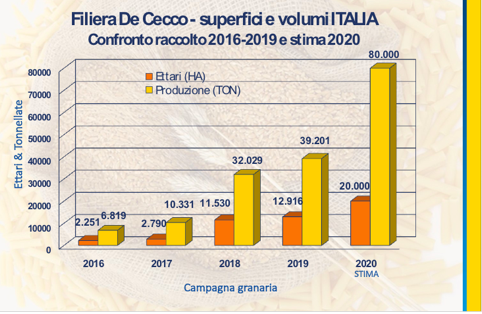

«I pastifici – spiega Aruffo – sentono sempre di più la pressione a ricorrere al prodotto 100% italiano e, in questo senso, una delle sfide più importanti del mercato in questa fase è valorizzare al meglio la filiera italiana». Da questo punto di vista, il manager abruzzese riconosce ai competitor “l’ottimo lavoro fatto nello sviluppo di alcune varietà di grano, per esempio il grano aureo 100% italiano utilizzato per produrre la pasta Voiello del gruppo Barilla” e si dice molto soddisfatta anche dei propri contratti di filiera locali. «Gli agricoltori si impegnano a fornirci il prodotto che desideriamo, e noi li premiamo con un sistema di quotazioni superiore alla media del mercato. Ai produttori che rispondono alle nostre esigenze, paghiamo il grano anche il 40% in più rispetto alle quotazioni stabilite alla Borsa merci di Foggia. Per il 2020 puntiamo a 20mila ettari per 80mila tonnellate, un vero e proprio exploit produttivo ottenuto grazie all’identificazione delle giuste varietà. E stiamo iniziando a sperimentare anche una filiera controllata per l’acquisto di grano biologico. Un campo al quale siamo molto interessati, anche se le quantità acquistate sono ancora irrisorie».

La provenienza degli ingredienti è un fattore di scelta prioritario per i consumatori italiani e le aziende ne sono consapevoli. Ma, secondo l’Antitrust, non sempre affrontano la questione con la dovuta trasparenza. Nei giorni scorsi, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti comunicato l’esito di un’istruttoria nei confronti di diversi produttori – De Cecco, Cocco, Divella, Auchan, Lidl – per via di alcune informazioni fuorvianti riportate nelle confezioni. L’Antitrust ha ritenuto ingannevole il risalto dato alla lavorazione italiana del prodotto rispetto all’indicazione, molto meno visibile, della provenienza dei grani da paesi UE e non UE. L’Autorità ha accolto e reso obbligatori gli impegni delle aziende a indicare in modo più visibile la provenienza della materia prima sulle confezioni. Solo nel caso di Lidl, invece, che si è rifiutata di presentare impegni, ha comminato una multa per un milione di euro.

Gli agricoltori “sentinelle dell’ambiente” e della sostenibilità del sistema

Secondo l’agricoltore Leonardo Moscaritolo, responsabile per la Basilicata di Cia-Agricoltori italiani, «l’unico modo per evitare questo genere di comunicazione ingannevole è rendere obbligatoria sulla confezione l’indicazione della materia prima agricola, nel caso della pasta il grano duro, e non invece il cosiddetto ingrediente primario, che nel caso della pasta è la semola. Indicare solo l’ingrediente primario significa non essere obbligati a far sapere dove viene acquistato il grano utilizzato per produrre la semola». La Cia-Agricoltori italiani, racconta Moscaritolo, insieme ad altre associazioni e con l’appoggio del Ministero delle politiche agricole, è perciò attualmente al lavoro per integrare questo genere di indicazioni nel prossimo regolamento europeo, che dovrebbe entrare in vigore a partire da aprile 2020 e che per adesso prevede l’obbligo di indicare soltanto l’ingrediente primario. Una scelta che rappresenterebbe un passo indietro, secondo le associazioni, rispetto alla disciplina attualmente in vigore in Italia.

Tuttavia, per Moscaritolo anche i contratti di filiera – voluti dall’ex Ministro Maurizio Martina e sostenuti anche dall’attuale ministro Teresa Bellanova, come strumento di valorizzazione della produzione nazionale – celano alcune insidie e non vanno visti come una panacea per il settore. Perché «fra esigenze delle industrie di lavorazione e quelle dei contadini, il sistema rimane comunque sbilanciato a favore delle prime: gli agricoltori sono il punto debole della filiera», in un settore in cui «l’alto livello di meccanizzazione evita il fenomeno del caporalato, ma al tempo stesso sono i piccoli agricoltori a diventare, di fatto, braccianti delle industrie di trasformazione». I requisiti troppo stringenti sulla qualità e i prezzi medi non permettono al contadino, infatti, di fare reddito. «Visti i costi di produzione, per creare reddito servirebbe una resa pari a circa 45 quintali per ettaro. Oggi la resa al sud Italia è di circa 30 quintali l’ettaro. Non possiamo stupirci se molti agricoltori hanno smesso di seminare il grano. In una situazione simile, quello che rimane al produttore è soltanto il contributo PAC versato dall’Unione Europea», una misura sussidiaria che ha oltre 60 anni di vita e che è attualmente, in fase di revisione e nuova programmazione per il periodo 2020-2027.

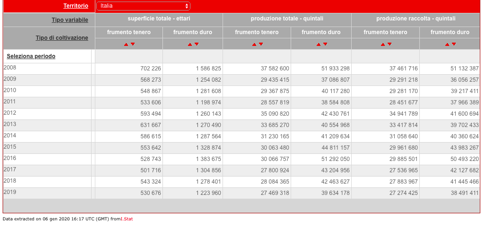

Secondo i dati ISTAT, la coltivazione di grano duro in Italia è scesa nel 2019 sotto le 4 milioni di tonnellate (-5% rispetto al 2018) e la superficie coltivata a 1,2 milioni di ettari, concentrati nell’Italia meridionale. Puglia e Sicilia rappresentano da sole circa il 40% della produzione nazionale ma sono anche i territori in cui, nota Moscaritolo, le rese si sono maggiormente abbassate o sono andate più incontro alle fluttuazioni dovute ai cambiamenti climatici. Gli stessi exploit produttivi vantati dalle aziende nelle recenti campagne non sono dunque garantiti negli anni a venire.

Per Marco Bergami, responsabile Cia-Agricoltori italiani per l’Emilia Romagna, una delle ragioni del calo delle rese è proprio nella mancata sostenibilità delle monocolture, le più sensibili ai cambiamenti climatici e le più stressate dalle metodologie agricole industriali. «I terreni si stanno impoverendo perché le monocolture cerealicole fanno poca rotazione. La terra richiede di variare regolarmente le colture per potersi di nuovo ricaricare di elementi nutritivi», spiega. Le esigenze di mercato non sono tuttavia sempre compatibili con quelle del territorio ed è anche questa una delle sfide che le stesse istituzioni, da quelle nazionali a quelle globali come la FAO, indicano quando parlano di “sostenibilità”. Lo sviluppo accelerato dell’agricoltura biologica, d’altra parte, sembra andare in questa direzione. In Italia, al 31 dicembre 2018, la superficie coltivata in Italia ad agricoltura biologica era pari a quasi 2 milioni di ettari.

«La sfida per la prossima PAC sarà, per noi agricoltori, riuscire a orientare la contribuzione europea in direzione di un’agricoltura più coraggiosa e innovativa dal punto di vista ecologico», afferma Bergami. «Una delle innovazioni proposte in fase di discussione e rielaborazione dei nuovi piani PAC è il sostegno alle cosiddette colture a perdere, ovvero colture da non mettere a reddito ma necessarie per rigenerare il terreno e quindi incrementare la successiva produttività delle specie coltivate per il mercato». Fra queste, le specie mellifere, essenziali anche alla ripopolazione dell’ambiente da parte delle api.

Ampliare il terreno e lo sguardo

Ma l’intervento più importante che gli agricoltori italiani richiedono è andare verso un nuovo sviluppo rurale che favorisca di nuovo la centralità dell’agricoltura e del lavoro agricolo nel sostegno alle comunità e al territorio, in senso più equo e rispettoso. «Gli agricoltori sono le sentinelle dell’ambiente», commenta Bergami. «Il dissesto idrogeologico italiano dipende in parte anche dall’abbandono delle coltivazioni, specialmente in collina e montagna». Persino situazioni drammatiche come il cedimento del pilone che causò il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018 sono il frutto indiretto, secondo Bergami, dell’abbandono del lavoro agricolo che ha reso i terreni più lisci e scivolosi, impedendo l’assorbimento dell’acqua. «Senza reddito, non si può lavorare. E se non si lavora, il territorio viene abbandonato, inferendo un duro colpo alla produttività agricola di cui risente l’intera società».

Molte associazioni di agricoltori stanno lavorando per proposte di legge in Parlamento che valorizzino il metodo di lavoro dell’agricoltura contadina, allo scopo di «recuperare territorio da coltivare attraverso i diritti collettivi dei contadini tra i quali lo scambio di semi e conoscenze, da sempre uno strumento di innovazione in agricoltura», spiegano Mauro Conti e Antonio Onorati, presidente e presidente onorario dell’ONG Centro internazionale Crocevia. «È importante, per esempio, offrire ai contadini la possibilità di sperimentare nuove varietà di semi che si possano adattare ai diversi territori senza necessariamente rispondere ai criteri di standardizzazione oggi in vigore, pensati per favorire la monocoltura ma non la biodiversità». Una filosofia che si rispecchia nell’attività di studiosi come Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, che da anni portano avanti progetti di miglioramento genetico evolutivo di varie colture tra cui i frumenti attraverso i miscugli. «Ampliare le colture, seminando per esempio tante varietà diverse di grano sullo stesso terreno, significa per un contadino studiare il modo in cui, nel tempo, il terreno e il seme si adattano reciprocamente, trasformandosi. Modo che cambierà da territorio a territorio», commenta Ceccarelli, «o da anno ad anno. Questo permette di diversificare il portafoglio dei semi a disposizione, aumentando la capacità produttiva di un terreno: se, infatti, il territorio collinare o montano in Italia non sono adatti alle varietà standard richieste dall’industria, questo non significa che non possano esserlo ad altre varietà. Valorizzare l’agricoltura contadina significa liberarla dai diktat del metodo industriale creando spazi di mercato locale per prodotti coltivati secondo il criterio della biodiversità, compreso quella alimentare: mangiare più varietà è più sano che nutrirsi sempre solo delle stesse».

Una delle condizioni indispensabili per arrivare a questi cambiamenti di paradigma è anche mettere in discussione l’immagine del contadino come il difensore di uno stile di vita antiquato o tradizionalista. Un’immagine demagogicamente promossa, di recente, anche dallo Stato, con la sua idea di terra in regalo a chi fa più figli. Secondo Conti di Crocevia, “bisogna piuttosto rispettare la dignità dei contadini i quali, interagendo con gli altri attori della filiera, attraverso il loro lavoro mettono in atto le strategie indispensabili per cercare soluzioni innovative alle esigenze alimentari, compresa la tutela della salute umana. Ancora oggi più dell’80% del cibo sul Pianeta è prodotto da aziende contadine a conduzione familiare, che rappresentano il 90% di tutte le aziende agricole mondiali». E la FAO ha ufficialmente lanciato, per il decennio 2019-2029, la “Decade ONU dell’Agricoltura Familiare”, con l’obiettivo di «creare un contesto favorevole per rafforzare il ruolo dell’agricoltura familiare e massimizzare il contributo degli agricoltori alla sicurezza alimentare e alla nutrizione globale, oltre a un futuro sano, resiliente e sostenibile».

Nota degli autori. La ricerca è stata completata a febbraio 2020. Alcuni nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati

Devi fare login per commentare

Accedi