Teatro

Barba e Terzopoulos, due maestri del teatro

La Sardegna ama i maestri del teatro. E una di quelle imperscrutabili vie del destino ha voluto che addirittura due protagonisti di spicco della scena contemporanea, l’italiano Eugenio Barba e il greco Theodoros Terzopoulos, fossero presenti qualche settimana fa, in contemporanea, a raccontare le proprie storie e visioni. Uno a pochissimi chilometri dall’altro, fino all’incontro finale, suggello di una solida e antica amicizia, nel borgo contadino di San Sperate, a pochi chilometri da Cagliari, dove si celebrava il ricordo di un artista straordinario e immenso, lo scultore Pinuccio Sciola, agit prop culturale che negli anni Settanta trasformò il suo paese, di qualche migliaio di anime, in fecondo centro del muralismo e luogo di incontri internazionali d’arte, dalla pittura alla musica, al teatro. Fu tra queste case costruite con il fango, circondate da una rigogliosa e materna natura ricca di verde e di frutta, e più a nord dell’isola, nel paese di Orgosolo, che nacque l’ispirazione del “baratto”, idea guida dello straordinario lavoro dell’Odin Teatret di nuovo da queste parti _ chiamato dai figli dell’artista sardo che hanno dato vita a una Fondazione _ con gli stessi attori di quei giorni esaltanti meta di un viaggio, nel 1974, conclusosi in Italia a Carpignano, nelle Puglie, prima di prendere il largo per il mondo intero. Qui, in omaggio all’amico scultore, scomparso due anni fa e che cercava i suoni dell’universo dentro le pietre, Barba e i suoi sono venuti, quasi a chiudere un cerchio ideale, portando in dono degli intensi spettacoli che hanno rinnovato la magia di un modo unico di far teatro. Dalla sapienza attorale di Julie Varley ( in “Ave Maria” e “L’Eco del silenzio”) alla potenza di Roberta Carreri (“Judith”) fino al coinvolgente e collettivo happening finale di “Ode al Progresso”. Anche Terzoupolos ha un rapporto forte e mai dimenticato con quest’isola. Venti anni fa diresse una mai dimenticata “Paska Devaddis”, storia di una banditessa, messa in scena con gli attori del Teatro Sardegna, e nei giorni scorsi il ritorno nella capitale dell’Isola, a Cagliari, per un seminario e un incontro svoltosi nel foyer del Massimo allestito da Sardegna Teatro e introdotto da Giulia Muroni della rivista “Anagata”. A dialogare con il regista greco un attento conoscitore della sua opera, il critico teatrale Andrea Porcheddu che ha guidato lungo un percorso di riconoscimento del lavoro del regista greco individuandone i caposaldi di ispirazione teatrale e filosofica. Servendosi di frammenti video ripresi dalle opere “Alarme” , “Baccanti” e “Paska Devaddis” è stato disegnato una delle avventure più intriganti della scena contemporanea, quella del fondatore dell’Attis Theatre che in trenta anni di attività ha allestito circa duemila spettacoli, padre di un metodo, quello del ritorno al dionisiaco, in cui convivono antico e contemporaneo.

Singolare la via di Terzopoulos che il regista tedesco Heiner Muller con efficace sintesi ha descritto come “un’avventura in un viaggio verso il paesaggio della memoria, una ricerca delle chiavi perdute dell’unità tra il corpo e il linguaggio, la parola come unità naturale”. Un maestro di quelli veri, ha osservato Porcheddu. “Padre di una delle esperienze più alte e più forti che abbiamo nel panorama internazionale. Terzopoulos, al mondo tra i pochissimi maestri (da Suzuki a Barba, da Wilson a Brook) che hanno cambiato la storia del teatro e continuano a farlo, perchè non sono pagine chiuse ma in evoluzione: fanno germogliare idee, eredi e riflessioni sulla pratica teatrale”. Maestri che hanno un senso profondo non solo nella pedagogia e trasmissione del sapere teatrale, che è un sapere misterico, accessibile solamente agli artisti. A differenza di quello che furono i grandi iniziatori del teatro di regia _ ha riflettuto il critico _questi sono maestri attivi, dei creatori e fanno teatro come artigiani della scena. Si concentrano sullo scavo continuo nell’attore e con l’attore, e gli effetti si riverberano in modo non sterile nel fare teatro. Gli spettatori che assistono ai loro spettacoli si rendono conto che lì accade qualcosa di diverso. Comprendiamo ad esempio, come accade con Terzopoulos che il mito e il rito sono ancora lì a parlarci illuminando la nostra vita. La grande tragedia greca si compie ancora. Bello scoprire che la riflessione su questa sia ancora vivissima. “In Italia trattiamo i classici come roba da museo, non riusciamo a cogliere l’attualità del tragico. Nel teatro di Terzopoulos c’è invece un’analisi profonda sui testi di Euripide e Sofocle. “Una pratica di vita e creazione, ma anche di militanza politica, culturale e sociale quella di Terzopoulos _ ha detto ancora Porcheddu _ diventato maestro in un contesto internazionale, per la sua grande capacità di ascolto con l’obiettivo di fare dell’attore qualcosa di più del semplice interprete, come viene ben raccontato nel suo ultimo libro “Il ritorno di Dyonisos” pubblicato da Cue Press. Un’opera ricca di spunti, utilissima non solo per chi il teatro lo vive da protagonista. Ogni capitolo è introdotto da una citazione di Eraclito, il che sposta sul piano filosofico anche il lavoro pratico. Intanto per per la citazione di Dioniso. Presente davanti a chi fa teatro ma anche tra il pubblico che assiste. Una evocazione necessaria. Ma chi è Dioniso?”

“E’ il mio dio”, ribatte prontamente il regista greco. “Il dio del teatro. Un animale, un uomo, una donna, un folle. Ma soprattutto un diverso. E questa diversità è lo stimolo più grande. Studiare il diverso mi ha interessato sin dagli esordi, in un’epoca in cui soprattutto molti fanno teatro per sé stessi, e non per gli altri. Qualsiasi altro: lo straniero, il profugo, l’assassino, l’omosessuale, il folle, il nemico. Il mio punto di partenza inizia guardando negli occhi colui che è il mio avversario. Dioniso è un dio folle e pericoloso, un assassino che a Troia spinge le donne alla follia e alla morte, va a Corinto e ammazza i bambini come Erode. Ha molte parti luminose ma la più grande è buia. Volevo entrare dentro questa oscurità che porta a Dioniso. Io sono un uomo nato nel buio, figlio di un politico perseguitato. Porto con me la memoria della guerra civile nel mio Paese: ho vissuto una parte importante della storia greca più nera, ecco perchè volevo andare a indagare l’oscurità dionisiaca in una sorta di terapia omeopatica, anche perchè l’arte, tutta l’arte, è luce nell’oscurità. Anche nella vita lo scopo è quello di illuminare il buio. Non bisogna averne paura. Gli incubi hanno dentro radici mitologiche che dobbiamo scoprire. Non vanno temuti ma nemmeno resi belli come ha fatto il classicismo europeo. E’ qui l’equivoco in cui poi sono nati nazionalismo e fascismo. Dioniso conduce direttamente alla parte più oscura della natura umana” .

Il corpo come elemento nodale di incontro e scontro di ricerca del far teatro.

“Quando parlo del corpo alludo a quello nascosto nell’oscurità, che è stato soppresso in modo profondo. Dobbiamo riscoprirlo questo corpo perchè custodisce la nostra memoria archetipica. Tutti gli uomini e le donne portano dentro ricordi fatti di paure e antichi incubi. Occorre tirarli fuori, sonopietre che ci appesantiscono nel cammino: e si trasformano in stress e diventano problemi di salute. Con il nostro lavoro stiamo cercando di scoprire le comuni sorgenti energetiche, i suoni e le memorie. Occorre rompere per rinascere. E questa è una libertà che ti dà soltanto Dioniso”. Fonti di ispirazione della ricerca e del metodo di Terzopoulos sono stati tra gli altri l’insegnamento di Antonin Artaud (“il corpo può, liberandosi dagli organi e con la respirazione, danzare alla rovescia”). Artaud, Kantor, Grotowski (“sì, ma non troppo”), Heiner Muller (“è stato il mio mentore”), una lunga pagina di vita in Germania, con il Berliner Ensemble. “Ma di Brecht _ osserva con distacco il regista _ non è rimasto niente. Da una vita tento di riconciliarmi con la morte, ora ci sto riuscendo. Cerchiamo di sopravvivere”.

Lo spazio scenico. “Non ho mai usato nè tavoli, né sedie o divani, mai, neanche un bicchiere. Fin dall’inizio della mia ricerca ho lasciato fuori tutto il possibile perchè il mio lavoro è sul corpo e questo può raccontare tutto”.

Le “Baccanti” è una tragedia che ha avuto grande importanza nel lavoro di Terzopoulos.

“Questa tragedia rappresenta gli istinti, i sensi, l’energia, la passione, il sogno, la follia, il dio, l’estasi, la trasgressione, rappresenta tutto quello che oggi non abbiamo. Sono sentimenti e passioni che mai potremo sperimentare nella nostra mente bensì nel corpo. Lì è la nostra stessa esistenza, l’ontologia, la memoria profonda. Con quell’allestimento demmo vita con la compagnia al festival di Delfi. Non avevamo soldi: quello che avevamo in danaro bastava appena per pagare due persone. Vivevamo in una casa piccola, condividendo tutto in comune. E’ stato un periodo molto duro, coinciso con i nove mesi della ricerca teatrale. Dopo di che iniziammo a rappresentarlo in tutto il mondo, ed era come se stessimo portando in tournèe un concerto rock. Lo spettacolo fu rappresentato settecento volte”.

Il racconto sulle origini del baratto, l’esperienza dell’Odin, tra nomadismo e radicamento a Holstebro, la visione del teatro e il ruolo dell’attore hanno costituito invece i pilastri tematici sviluppati una domenica mattina all’ombra di un albero nel giardino pubblico di San Sperate davanti a una folla di gente di ogni età, in religioso ascolto. Dopo aver ripercorso con la memoria l’esperienza sarda nei paesi di San Sperate e Orgosolo e quella pugliese nel Salento a Carpignano, Eugenio Barba esordisce con una dichiarazione che vale una vita.

“Se l’Odin Teatret è rimasto in vita per tanti anni con lo stesso nucleo _ dice il Maestro _ è perchè è costituito da persone un po’ stupide, sia detto in senso positivo naturalmente. E’ fatto cioè di gente che non si arrende a quello che viene chiamato normalmente il buon senso. Non si ferma davanti a espressioni come “Questo è impossibile!” oppure “Questo non si può fare: mancano le condizioni, i materiali…” perchè è convinta che l’impossibile è solo il possibile che necessita più tempo. E questo _ aggiunge il regista salentino, indicando una pietra dello scultore sardo _ è quello che ci mostra proprio il lavoro di Sciola che ha dedicato il suo tempo, tutta una vita, a un pensiero semplice: si può trasformare il mondo, trasformando se stessi e le persone accanto, senza illudersi di arrivare lontano, ma stando proprio qui a pochi centimetri da dove ora affondano i miei piedi. L’Odin è costituito da uomini e donne provenienti da diversi Paesi, religioni e credi politici differenti, tutte cose che io ignoro. A me interessa solo il lavoro, nei fatti e nella disciplina”.

Le origini dell’Odin. Cosa è un attore senza spettacolo?

“Decisi di fare teatro non perchè volessi essere un artista o avessi qualcosa da esprimere: avevo bisogno in realtà di indossare una maschera per nascondere le mie fattezze di individuo del Sud. Sono stato un emigrante e nei cantieri norvegesi dove lavoravo c’era una forte discriminazione e talvolta capitava che mi urlassero dietro “Italiano vigliacco”. Nove anni dopo la fine della seconda guerra mondiale eravamo ancora quelli che in Abissinia avevano usato i lanciafiamme contro donne e bambini. Episodi che ignoravo. Alla scuola della Nunziatella dove mi avevano insegnato il valore della tradizione militare italiana avevano dimenticato questo piccolo dettaglio. Così come avevano taciuto la partecipazione delle legioni in camicia nera nella guerra civile in Spagna nel 1936. In Francia dove un periodo mi guadagnavo da vivere raccogliendo vecchi giornali uno spagnolo mi derise apostrofandomi: “Italiano, Guadalajara!”. Fu così che scoprii come, in quella battaglia, i repubblicani avessero dato una sonora lezione ai fascisti italiani che appoggiavano Franco. Come potevo fuggire da tutto questo? Ovunque andassi avevo la sensazione di venire giudicato per i miei capelli neri, la carnagione olivastra, il mio modo di camminare. Come evitarlo, mi chiedevo. Forse colorandomi di biondo i capelli o indossando una maschera? Mi sconvolgeva il fatto che la gente potesse avere ribrezzo di me e del mio modo di essere. Certo c’era anche chi si sentiva intrigato dalla diversità e qualche ragazza si apriva, forse attratta per esotismo. Insomma ero deciso a cambiare la situazione. Che fare? Ebbi così l’idea di diventare artista. A quel punto, mi dissi, chi ti incontrerà non penserà più se tu sei giallo o nero ma che fai l’artista. Però… non sapevo scrivere, né dipingere o comporre. Venni a sapere che veniva considerato artista anche chi stava seduto in una sedia, sigaretta in mano, a dare ordini: costui era il regista. Questo volevo diventare.

Così avevo iniziato a leggere i libri di Bertolt Brecht. Era la fine degli anni Cinquanta, il periodo della grande scoperta a Londra e Parigi del Berliner Ensemble con le celebri messe in scena brechtiane. Sapevo cosa volesse dire proletariato e lotta di classe, avevo partecipato a degli scioperi… ed ecco che presi la decisione di fare teatro. Iniziai in Polonia, allora un Paese socialista dove immaginavo che “il comunismo restituisce all’essere umano la sua fecondità”, così avevo letto da qualche parte. In Polonia scoprii cosa era il socialismo e mi misi al servizio di una causa stranissima: cioè aiutare un giovane e sconosciuto regista di nome Grotowski. Giravo il mondo e scrivevo articoli. Poi, un bel giorno, a causa di tutto questo mi sbatterono fuori dalla Polonia e, dopo quattro anni, mi ritrovai in Norvegia. Non sapevo cosa fare, così bussai ai teatri tradizionali chiedendo di lavorare come regista, ma non avevo un diploma, ero uno straniero senza esperienza. Che fare? Fortunatamente avevo letto e sapevo che esisteva un’altra cultura parallela: quella del teatro amatoriale. Decisi di fondare un gruppo. Mi rivolsi alla Scuola di Teatro di Oslo e chiesi la lista delle persone che erano state rifiutate e le contattai. Sapevo che a costoro non avevo niente da offrire. Neppure un locale. E a quei tempi pensare uno spazio che non fosse un edificio teatrale non era neanche lontanamente immaginabile. Erano comunque tutti nella mia stessa identica condizione. Volevano fare teatro ma la società non glielo consentiva. Questo è stato il mio primo legame con dei giovani che avevano in media dieci anni meno di me: diciotto, mentre a quell’epoca io ne contavo ventotto. In comune c’era lo stesso desiderio di fare teatro contro ogni ostacolo. Iniziammo una sera in un’aula prestata da un amico insegnante. Così naque l’Odin. Non avevo alcuna esperienza e mai avrei immaginato di cominciare insegnando a persone che non sapevano come diventare attori. E’ stato un apprendistato molto particolare quello mio e dei miei compagni: una forma di autodidattismo dove ci siamo inventati un teatro nostro che poi per fortuna gli altri hanno preso per qualcosa di originale e su questo abbiamo navigato. In realtà è stato come montare una specie di originale bricolage fatto di mille strane cose, molto spesso equivocate e malintese. Penso ad esempio alla biomeccanica di Mejerchold: me la immaginavo acrobatica, ma quando vidi per la prima volta gli esercizi rimasi scioccato per la loro eccezionalità. Si intuiva che andassero in altre direzioni, come se nella testa di Vsevolod avessero una funzione differente.

Una sola cosa sapevo: non sarei mai stato accettato. Quello che era importante era di avere con me delle persone che avessero della spina dorsale pronte ad accettare questo tipo di situazione. Da qui nasce la cosiddetta durezza o meglio il rigore con cui ho preparato il gruppo. Tutta la storia del teatro mi aveva insegnato che gli attori sono come quella falsa reputazione che avevo sugli italiani, dei vigliacchi che lasciano e abbandonano il proprio regista. A questo proposito c’è un episodio nella storia del teatro che mi ha profondamente colpito: Mejerchold, forse il più grande regista del ventesimo secolo, viene accusato dalla censura di Stalin di essere un formalista. Montarono un processo in modo raffinato: lo fecero cioè giudicare dai suoi stessi collaboratori, attori e tecnici. Tutto il suo teatro che lui aveva creato, che per venti anni aveva portato all’apice della gloria e della scoperta e invenzione teatrale era contro di lui. Tutti accusarono il loro regista di formalismo e lo abbandonarono. Mejerchold fu imprigionato, torturato e fucilato. Andarono di notte a casa sua e alla moglie le strapparono gli occhi. Questo avevo letto e questo sapevo: che gli attori ti abbandonano. E mi era capitato di assistere anche in Polonia al caso di grandi registi lasciati dagli attori. Come avere un gruppo di persone che hanno fede _ non in me che non potevo dare loro alcuna garanzia _ ma trovano un motivo personale per seguire questo tipo di ordine? La storia è sempre fatta dagli individui, certo c’è l’economia, i fattori materiali… ma ho sempre pensato a un tipo che riunì dodici analfabeti e tutte le conseguenze che poi ne scaturirono. Erano gli anni Sessanta, era molto viva l’eco dell’impresa realizzata da quello sparuto gruppo guidato da Fidel Castro che sbarcò nell’isola di Cuba, un Paese che ha ritrovato la propria dignità. Ho spesso pensato quanto Fidel e la rivoluzione cubana hanno rappresentato per l’America Latina. Eppure era stato un piccolo gruppo a provocare tutto ciò. E’ possibile quindi per un individuo, come per un gruppo, cambiare, ma si può fare solo se si compie un passo alla volta come insegnano i libri del generale Giap, il generale che ha vinto in Indocina due grandi imperialismi. Prima quello francese e in seguito quello americano forte di 550 mila soldati. Basta leggere il suo piccolo manuale di guerriglia, là dove spiega come un partigiano quando arriva in un villaggio deve conquistarsi la fiducia di tutti, persona per persona…

Finalmente un giorno ci spostammo dalla Norvegia alla Danimarca. Grazie a una infermiera che faceva teatro amatoriale, avevamo ricevuto un invito straordinario quanto miracoloso a rappresentare il nostro spettacolo. Fu il sindaco di Holstebro a volerci. Nel suo paese, dove i giovani se ne andavano via, la cultura avrebbe potuto forse frenarne la fuga. Ma la popolazione si ribellò contro l‘Odin. Per me il problema non era di essere accettati ma quello di conquistare le persone. E questo lo fai andando ad esempio dal locale tipografo commissionandogli la stampa di un libro o un programma: così, per il solo fatto che esista un teatro inizia anche a guadagnare dei soldi. Diventa così favorevole, non certo perchè parteggi per la cultura ma perchè ci guadagna dei soldi. Più concretamente l’Odin iniziò a organizzare seminari inventando qualcosa che fino ad allora non esisteva. Cioè far venire lì ad Holstebro persone da tutto il mondo non per mostrare degli spettacoli ma metodi di lavoro. Tutto questo inizia a metà dei Sessanta. In breve tempo Holstesbro era diventata la nuova Mecca dei gruppi e di tutto il teatro che si rifonda. Venivano perchè era lì che trovavano Grotowski, il Living Theatre, ma anche Jean Luis Barrault: quando questi venne mandato via dopo il 1968, dal ministro della cultura francese Andrè Malraux l’Odin lo invitò ad Holstebro. Organizzammo, prima dell’invasione russa in Cecoslovacchia, un importante convegno con i più grandi protagonisti del teatro contemporaneo ceco allora in prima linea. Era questo il mio modo di pensare. Non a un pubblico ma alle persone. Dopo cinquanta anni abbiamo scoperto che le persone che abbiamo conquistato sono tante. E’ evidente che per me il teatro non è lo spettacolo. Si pensa in genere che questo si identifichi con lo spettatore, ma non è così. Tanto è vero che nella storia abbiamo una serie di grandissime eccezioni che dimostrano come possa essere anche altra cosa. Un libro, ad esempio. Prendiamo l’opera di Antonin Artaud: il suo è un volume a quattro ruote che gira il mondo e mette a soqquadro la testa di chiunque se lo legga. Si pensi agli studi e ai laboratori di Mejerchold, Stanislavskij, Vactangov, Eisenstein prima, durante e dopo la rivoluzione russa. Erano luoghi i loro dove c’era una affascinante visione, spazi che, come dicevano questi intellettuali illustri preparavano l’uomo nuovo. Tanto è vero tutto ciò se si pensa a Grotowski che lascia il teatro e si mette a praticare qualcosa che in fondo è una specie di yoga personale, attraverso la tecnica dell’attore però. Il fatto che avessimo pochi spettatori non mi ha mai preoccupato. Vi rendete conto che un giorno arrivi a Lima in Perù e in sala c’è un solo spettatore? C’è una sola persona a vederti: ebbene, questo è un fatto importantissimo. Ho sempre adorato presentare spettacoli la mattina presto di domenica: di solito arrivano tra gli otto ai quindici spettatori, sembra di ritrovare persone appartenenti a una sperduta tribù. Mi rendo conto che tutto questo possa apparire come un modo strano di pensare. Però ha tenuto assieme l’Odin”.

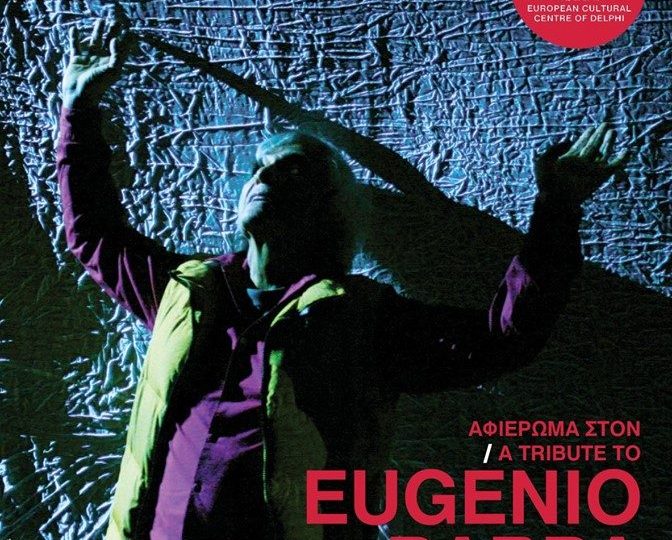

Eugenio Barba e Theodoros Terzopoulos si sono ritrovati nuovamente nei primi di questo mese a Delfi dove per alcuni giorni è stato dedicato un importante tributo al regista salentino.

Devi fare login per commentare

Accedi