America

L’America che non innova vuole Trump (e la fine della globalizzazione)

1. Innovatori vs Conservatori; ovvero, indizi sull’ascesa di un’America no-global e anti-innovazione

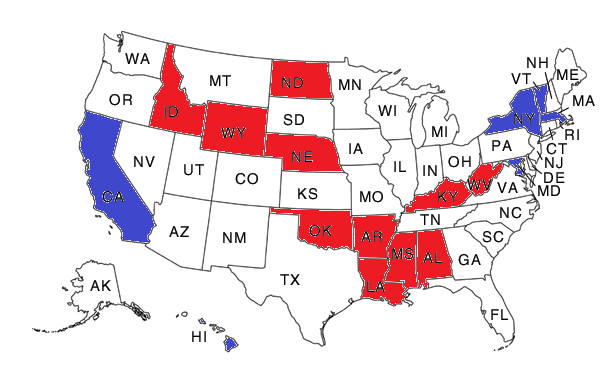

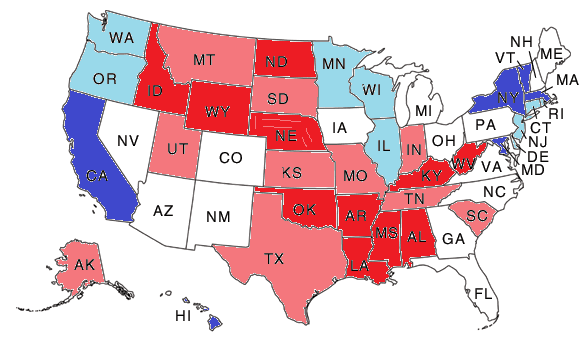

La vittoria della democratica Hillary Clinton alle presidenziali sembra probabile ma non certa. Quella del repubblicano (sui generis) Donald Trump è improbabile, però non impossibile. In ogni caso, il loro testa a testa in molti stati conferma l’esistenza di spaccature, e in verità assai profonde, all’interno della superpotenza che guida il mondo. Una prova delle polarizzazioni segnalate da molti osservatori, e raccontate magistralmente in questo long read del New York Times. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, si consideri gli stati dove Trump e la Clinton godono di un solido sostegno (per una mappa più grande, e navigabile, si clicchi qui).

La Clinton gode di un solidissimo, e praticamente inscalfibile, vantaggio in California, New York, Vermont, Massachusetts, Maryland e Hawaii (più il distretto di Columbia). È dai tempi della prima elezione di Bill Clinton (1992) che questi stati votano ininterrottamente per il candidato democratico alla presidenza.

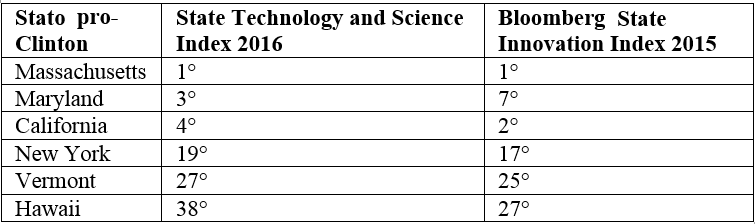

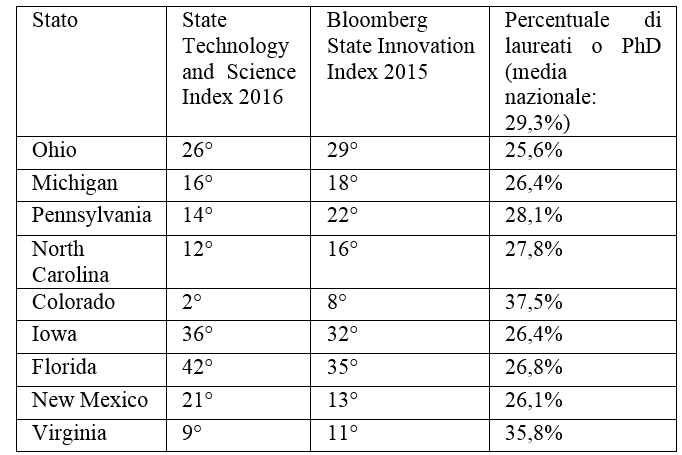

Esclusi il Vermont e le Hawaii, c’è un altro elemento che accomuna questi stati: si tratta di economie ad alto tasso di innovazione. Il Massachusetts, il Maryland e la California sono rispettivamente al primo, al terzo e al quarto posto nella graduatoria State Technology and Science Index elaborata dal Milken Institute. Nella graduatoria Bloomberg State Innovation Index, il Massachusetts è al primo posto, la California al secondo e il Maryland al settimo.

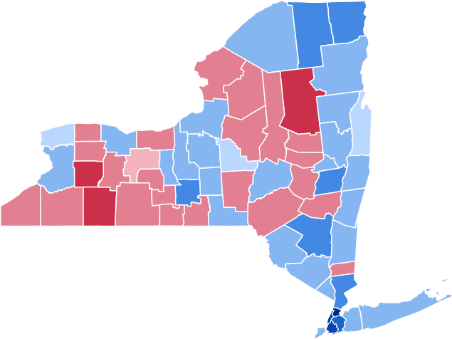

Il New York non brilla granché, ma solo perché lo stato non contiene solo la metropoli omonima, ma territori assai meno evoluti (in realtà la Rust Belt inizia proprio nel New York).

La città di New York, sembra quasi superfluo aggiungerlo, è invece una delle metropoli più creative e innovative (oltre che globalizzate) del pianeta, e vota democratico. Il resto dello stato va più a destra, come si può vedere sotto, nella mappa che indica gli esiti delle elezioni presidenziali del 2012.

Ad esempio la contea di Allegany in 170 anni ha votato per i democratici solo due volte: nel 1852, per il misconosciuto presidente Pierce, e nel 1964 per Lyndon B. Johnson; nella contea solo il 19,1% della popolazione ha la laurea, contro il 29,3% nazionale, e le persone in povertà sono il 18,3%, contro il 13,5% nazionale.

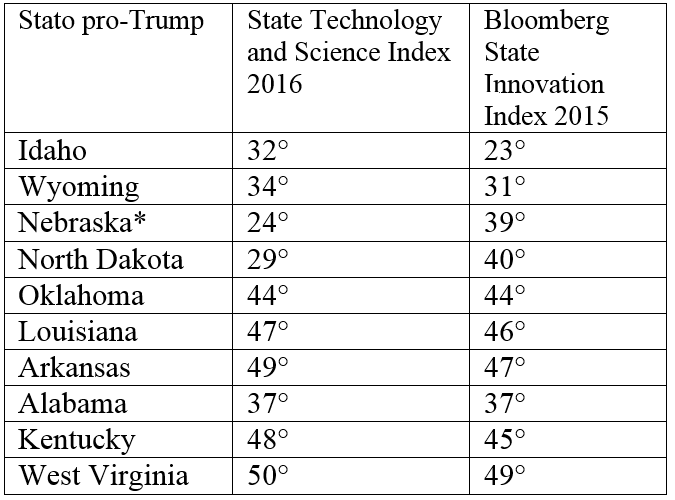

Ma quali sono gli stati pro-Trump che i democratici non possono espugnare in alcun modo? Si tratta di Idaho, Wyoming, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Alabama, Kentucky, Mississippi e West Virginia.

Alcuni di questi stati votano da sempre il GOP, altri (Louisiana, West Virginia, Kentucky e Arkansas) non votano un democratico dai tempi del secondo mandato Clinton (1996). Nessuno di questi stati brilla per il suo livello di innovazione, anzi: la maggioranza di loro è profondamente arretrato dal punto di vista tecno-scientifico e della capacità di innovare.

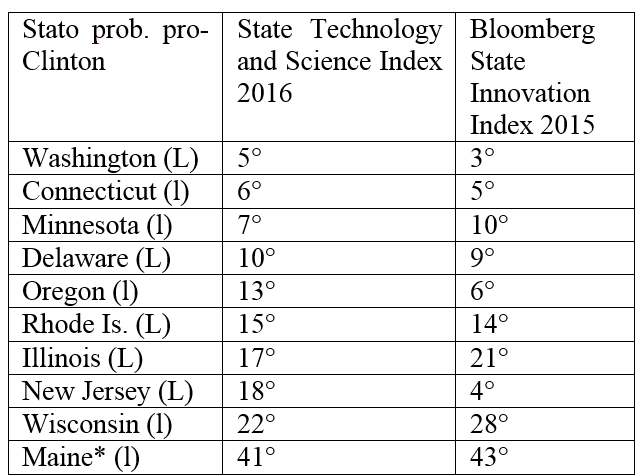

Interessante poi esaminare gli stati inclini, con gradi diversi, a votare la Clinton (LIKELY o leans):

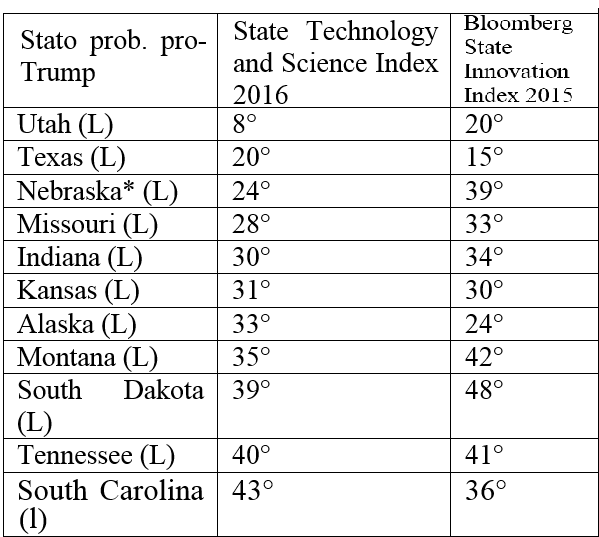

Ed ecco gli stati inclini, con gradi diversi, a votare Trump (LIKELY o leans):

Con l’eccezione dello Utah e del Texas, nessuno stato a favore di Trump si colloca nei primi 20 posti delle due graduatorie, al contrario di quanto accade per la Clinton.

Infine, gli stati oggetto di un testa a testa (toss up):

Gran parte degli stati dove c’è il testa a testa tra i due candidati sono caratterizzati da un livello tecno-scientifico e di innovazione medio o basso. Ci sono delle eccezioni, che saranno discusse sotto; nel complesso si può però dire che gli stati ad alto tasso di innovazione tendono a votare democratico, e gli stati a tasso di innovazione basso repubblicano. Infatti solo 2 stati pro-Trump figurano nei primi venti posti di ambedue le classifiche, mentre ben 11 stati schierati con la Clinton sono nei primi venti posti di entrambe le classifiche (e 13 in almeno una delle due). Ancora, 11 stati pro-Trump sono presenti simultaneamente nelle parti basse (dal 31° posto in giù) di entrambe le classifiche (ce n’è uno solo nel caso della Clinton).

2. Le tre Americhe: quella tecnofinanziaria, quella agrario-idrocarburica e quella morente della Rust Belt

L’America del 2016 è un’economia, nel complesso, post-industriale. Malgrado la ripresa del settore automotive, e a dispetto del reshoring, è un paese dove i settori economici più dinamici hanno poco a che fare con il manifatturiero, e dove dominano aziende, e interessi, di tipo post-industriale: terziario avanzato, ma anche primario.

I noti ranking con cui il mondo corporate statunitense viene periodicamente vivisezionato la dicono lunga. Ancora negli anni Novanta, con Clinton alla presidenza, l’egemonia del secondario sembrava solida; nella graduatoria Fortune del 2000, per esempio, la top ten delle maggiori aziende statunitensi vedeva il manifatturiero dominare, con 4 nomi su 10. Nel 2008, alla vigilia della crisi finanziaria, con l’era del texano George W. Bush agli sgoccioli, la situazione era mutata: ascesa del settore energetico e crescita del settore bancario, e soprattutto declino del manifatturiero (che non soltanto perdeva un rappresentante, ma scivolava in fondo alla top ten).

Molto diversa la graduatoria Fortune 2016, dove svettano le grandi aziende sanitarie; il manifatturiero ha perso un altro rappresentante, e sia il settore energetico che quello finanziario hanno subito un ridimensionamento (molto marcato nel primo caso). Regge il presidio informatico-telefonico.

Del resto è nota la graduatoria delle 10 aziende più capitalizzate del mondo, che vede il trionfo delle multinazionali statunitensi; nel terzo trimestre 2016 9 aziende su 10 erano yankee, e ben 5 erano colossi delle ICT. Sia chiaro: le graduatorie citate sono spie di un trend globale, che vede in tutto il mondo il boom della capitalizzazione delle aziende tecnologiche e della salute (non a caso l’unica azienda non-americana tra le 10 più capitalizzate del mondo è la principale azienda ICT cinese).

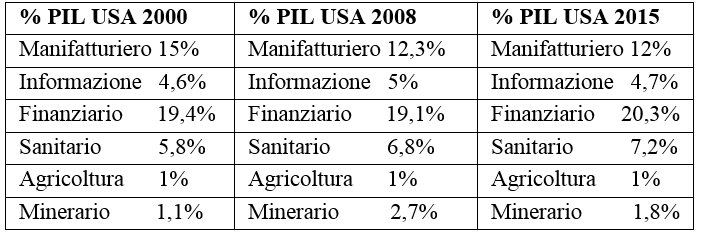

Ma ora i numeri. Nel 2000, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis, il manifatturiero valeva il 15,1% del PIL americano; nel 2015, il 12%: un declino inarrestabile. Al contrario, in questi 15 anni il settore dell’informazione ha tenuto: nel 2000 valeva il 4,6% del PIL, e nel 2015 valeva ancora il 4,7% (degno di nota l’aumento di valore del data processing e affini, passato dallo 0,2% allo 0,6%).

Ancora meglio il settore finanziario (nella sua accezione più ampia, inclusi il settore assicurativo e immobiliare): nel 2000 rappresentava il 19,4% del PIL; tre lustri dopo, con buona pace della crisi del 2008, arrivava al 20,3%; quasi un punto percentuale in più. Ottima l’evoluzione del settore sanitario: dal 5,8% del 2000 al 7,2% del 2015. Infine, i dati di due settori tradizionali: l’agricoltura e il minerario (estrazione di gas e petrolio inclusa). La prima in questi 15 anni non si è allontanata dal suo 1%, mentre il secondo è passato dall’1,1% all’1,8% del PIL.

Tra il 2000 e il 2015 si è verificata una drammatica riduzione di peso del manifatturiero, un picco (poi in parte ridimensionatosi) del minerario, un consolidamento del finanziario (e in misura minora dell’informazione), un grande boom del sanitario. Per usare il lessico populista di Trump, sembra che le cose siano andate molto bene per il Big Pharma, il Big Oil e Wall Street, decentemente per i nerd della Silicon Valley, male per la Rust Belt.

Si delineano così tre Americhe. Una, composta dagli stati innovatori, è l’America forte e proiettata verso il futuro che l’economista Enrico Moretti raccontava al sottoscritto alcuni anni fa, e raccontata in “The New Geography of Jobs”. Un’America istruita, innovativa, che punta sulla finanza, sulle ICT, sulla sanità, sul biotech e sul medtech, e che in questi anni di globalizzazione ruggente ci ha solo guadagnato. Un’America, in una parola, tecnofinanziaria (e d’altra parte il boom hi-tech della Silicon Valley non avrebbe mai avuto luogo senza i venture capitals e i business angels di San Francisco, New York, Boston, Los Angeles; non a caso i grandi centri statunitensi di VC coincidono con le roccaforti urbane della Clinton).

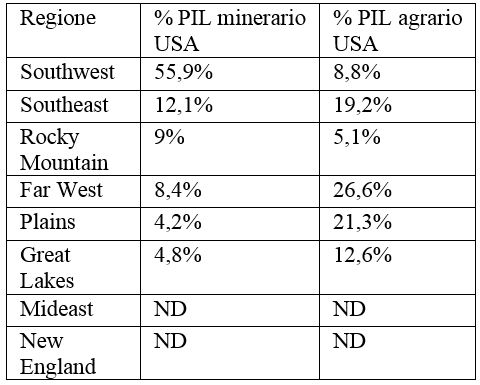

Ci sono però altre due Americhe. La prima è quella composta dagli stati conservatori pro-Trump. È un’America agrario-idrocarburica, analizzata sempre dal sottoscritto nel saggio “Petrolio Shock”: lo sterminato Heartland rosso tra i due oceani e le sue propaggini meridionali (e anche occidentali). Pensiamo a uno stato come il Texas, dove il minerario costituisce l’8,5% del PIL, e da solo vale il 44,5% di tutta la ricchezza generata dal minerario a livello nazionale.

O all’Iowa, dove l’agricoltura pesa per il 5,9% del PIL e fa il 5,2% del VA agrario nazionale. Oppure al Montana, dove minerario e agrario combinati valgono il 9,4% del PIL. Alla Louisiana, dove i due settori valgano il 5,5% del PIL. Alla West Virginia, dove si arriva al 16,2% del PIL. Al Mississippi: 4% del PIL.

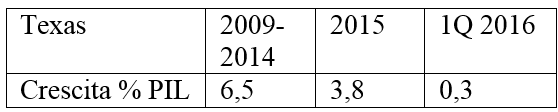

Questa è un’America elementale, materica, orientata al primario: all’agricoltura, agli idrocarburi, ai minerali. Produce il mais, la carne, la soia, il gas e il greggio che sfamano gli americani, l’economia, e il resto del mondo. Spesso non è particolarmente istruita (anche se ci sono eccezioni significative), ma è molto dinamica, e fino a un paio di anni fa la fame globale di commodity ha contribuito in modo decisivo alla crescita della sua economia. Nel 2012 per esempio le contee idrocarburiche di Odessa e di Midland erano quelle che crescevano di più in tutta America proprio grazie al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Nel 2014 una testata autorevole come The National Interest scriveva: “And the Texas boom can be easily explained – oil. The shale revolution – and the services necessary – is primarily responsible for the boom in Texas”.

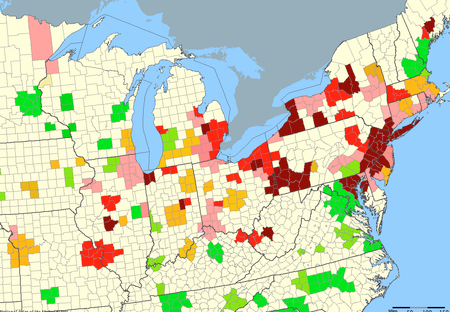

C’è poi una terza America. Un’America ancora in crisi. Un’America che un tempo decideva le sorti del paese, e che oggi non soltanto è deindustrializzata, ma anche svuotata di gran parte delle sue energie. Si tratta dell’America della Rust Belt, la “cintura della ruggine” che inizia in Pennsylvania e New York e ha il suo cuore nella regione dei Grandi Laghi (Michigan, Indiana, Illinois, Ohio e Wisconsin). Un’America che dalla globalizzazione ha più perso che guadagnato, impoverita e spesso impaurita.

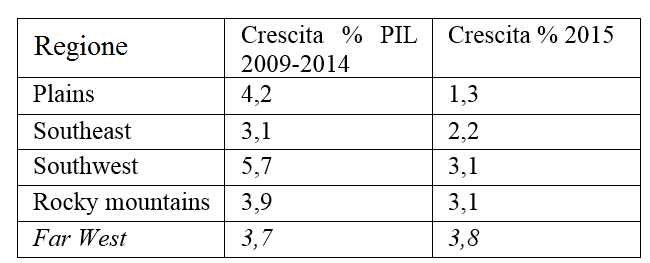

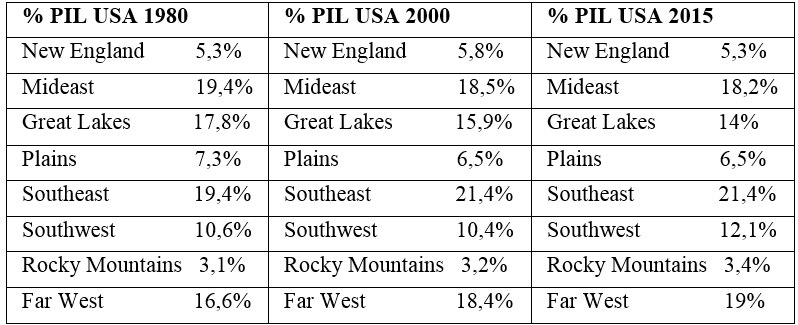

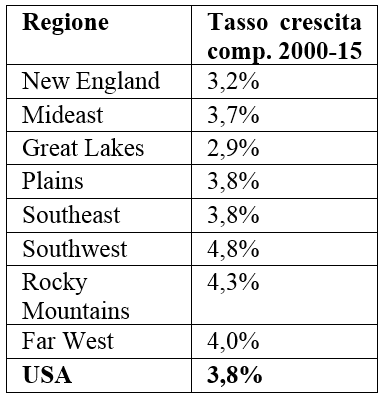

I dati sopra parlano chiaro. Tra il 2000 e il 2015 quest’America (Mideast + Great Lakes), ex polmone industriale nazionale e per oltre un secolo macro-regione leader a livello economico e politico, ha visto un declino complessivo del suo peso economico; e questo vale soprattutto per la regione dei Great Lakes, con le sue ex roccaforti manifatturiere. Il lieve calo del Sudest è stato compensato dalla forte crescita del Sudovest, la piattaforma idrocarburica del Paese che si salda con l’Heartland agrario (Rocky Mountains + Plains) a nord. Infine, è cresciuto il Far West, la terra della Silicon Valley. Calo anche del peso del New England.

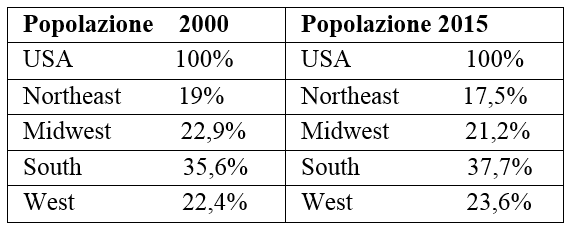

La trasformazione non è stata solo economica, ma demografica. Sia Nordest che il Midwest hanno perso peso demografico relativo, e alcuni stati della Rust Belt hanno addirittura visto la loro popolazione contrarsi o ristagnare. È il caso del Michigan, passato dai 9,93 milioni di abitanti del 2000, ai 9,92 milioni del 2015.

3. Gli stati incerti: tra ottimismo e paura

Quanto detto sopra spiega come mai Trump trovi tanto sostegno nella Rust Belt in bilico. Si consideri, per esempio, l’Ohio. Tra gli stati della regione dei Grandi Laghi è, insieme all’Indiana, uno dei più conservatori (nell’accezione indicata sopra). Swing state per eccellenza, questo stato è lontano dall’America tecnofinanziaria che sostiene con forza la Clinton (per rendersene conto basta esaminare quali sono i settori che hanno finanziato con più generosità la campagna della candidata democratica).

Pur avendo un’economia in ripresa (tasso di crescita annuale composto 2000-2015 del 3%, contro il 3,8% nazionale; 3% tra il 2008 e il 2015, contro il 2,9% nazionale), l’Ohio è poco attrezzato per le sfide del XXI secolo: non solo è nella parte media (e verso il basso) di entrambe le classifiche, ma la percentuale di laureati è assai più bassa di quella nazionale. Inoltre vanta un reddito familiare mediano inferiore a quello nazionale, e un tasso di povertà superiore. Era prevedibile che il proletariato bianco locale, l’ex working class depauperata, votasse per Trump; nei sondaggi il miliardario di New York supera la Clinton di un punto.

Passiamo al Michigan. Nonostante lo stress demografico, e un reddito familiare domestico di poco superiore a quello dell’Ohio, è uno stato innovatore. Qui la deindustrializzazione e la crisi finanziaria hanno colpito ancora più duramente l’economia (tasso di crescita composto 2000-2015 dell’1,9%, contro il 3,8% nazionale; 2,7% nel 2008-2015). Tuttavia lo stato resta il più attrezzato, a livello tecnoscientifico e di innovazione, di tutta la regione, e negli ultimi due anni ha dato segno di crescente vitalità. In Michigan la Clinton conduce di almeno il 4%, e lo stato è uno dei meno incerti, tra gli incerti.

Anche la Pennsylvania è uno stato innovatore. Nel 2000-2015 il tasso di crescita annuale composto è stato del 3,5%, contro il 3,8% nazionale, e nel 2008-2015 del 2,8%. Lo stato è nella parte alta di una delle due graduatorie, e vanta una percentuale di persone con un’istruzione superiore non molto lontana dalla media nazionale. Il reddito familiare mediano rasenta la media nazionale. Qui la Clinton ha un vantaggio su Trump di almeno 2 punti.

Il Colorado è un caso interessante. Alle ultime due elezioni presidenziali lo stato aveva votato per Obama, e con una certa convinzione. Bisogna però ricordare che lo stato è storicamente repubblicano, e che ha votato una sola volta per Clinton (nel 1992); Nixon l’aveva conquistato al fronte del GOP già nel 1968. In ogni caso, questo è di gran lunga lo stato più innovatore tra gli stati dell’America agrario-idrocarburica. Oltre ad avere un solido background minerario, e un’industria petrolifera in espansione, il Colorado è un eldorado dell’industria hi-tech. Qui la Clinton ha un vantaggio sull’avversario di quasi il 3%.

Il New Mexico si posiziona relativamente bene nelle due graduatorie; qui, dove dal 1992 ha sempre vinto il candidato presidenziale democratico (con una sola eccezione: Bush nel 2004) la Clinton ha un vantaggio di 4 punti. Al contrario l’Iowa, stato profondamente conservatore e consacrato all’agricoltura, vede Trump in vantaggio, di 2 punti.

La Florida. Questo swing state ha votato per Clinton una sola volta (nel 1996) e per Bush jr due volte, ma ha sempre votato per Obama. Uno degli stati meno innovatori degli Stati Uniti, compensa con una buona integrazione con l’economia globale (al sesto posto tra le americane nel Global Cities Index 2016), e in particolare con l’America latina. Tra il 2000 e il 2015 ha avuto un tasso di crescita composto del 4%, lievemente superiore al 3,8% nazionale. Qui la Clinton conduce di appena un punto percentuale.

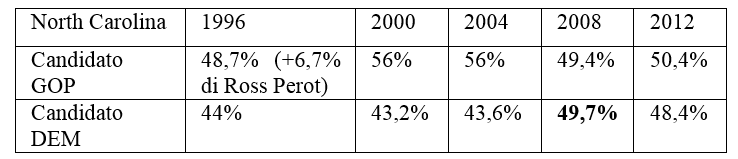

È molto interessante poi il caso della North Carolina. Stato innovatore, vanta un importante passato agricolo (si pensi solo all’industria del cotone del XIX secolo), ed è da sempre uno stato repubblicano. In mezzo secolo ha votato democratico unicamente 2 volte: per Carter, nel 1976, e per Obama, nel 2008. Eppure in questa roccaforte del GOP Trump conduce di appena un punto e mezzo. La North Carolina è l’esempio di un Southeast costiero sempre più lontano, economicamente parlando, dal suo entroterra occidentale (quello che si salda con l’Heartland). Un Southeast innovativo, e che si sta lentamente spostando a sinistra.

Si consideri a questo riguardo la Virginia. Dall’elezione di Nixon nel 1968, alla conferma di Bush jr. nel 2004, lo stato ha sempre votato repubblicano: neanche Bill Clinton è riuscito a conquistarla. Questo bastione rosso però è anche uno dei più innovatori degli Stati Uniti, come dimostrano le due graduatorie (e la percentuale di laureati, superiore alla media nazionale). Al pari della North Carolina, e anzi di più, questo stato fa parte di quel Southeast costiero in fuga, attrezzato per il futuro e sempre più blu. Qui la Clinton ha un vantaggio di 5 punti.

4. Conclusioni: la globalizzazione ha gli anni contati

Naturalmente le ragioni per cui uno stato voti per un candidato piuttosto che a un altro sono molteplici. Tuttavia l’esistenza delle tre Americhe è una semplificazione reale, e con cui fare i conti. L’America tecnofinanziaria è ottimista, e profondamente innovatrice. Guarda con ottimismo al futuro, e sostiene la globalizzazione, perché è grazie alla globalizzazione se essa ha potuto prosperare, ed esercitare la sua egemonia sul paese e sul mondo. Le sue capitali sono città globali e alla frontiera dell’innovazione come New York, San Francisco, Chicago, Boston, Miami (e, in misura minore, Houston, Atlanta, Denver, Seattle).

C’è poi l’America agrario-idrocarburica. Tra il 2000 e il 2015 essa ha beneficiato di una sostanziale crescita economica, ma il calo dei prezzi globali delle commodity sta mettendo a rischio il suo modello di sviluppo. Anche in quest’America c’è una spaccatura tra innovatori e conservatori. I primi, che negli ultimi 15 anni hanno scommesso su innovazione, ricerca e istruzione, stanno lentamente spostandosi a sinistra, e guardano al futuro con più ottimismo di altri (è il caso del Colorado, o anche della North Carolina, della Virginia). I secondi, per esempio l’Iowa, il Montana o l’Oklahoma, sono invece poco attrezzati per le sfide del XXI secolo, e iniziano a temere quella stessa globalizzazione che sino a qualche anno fa li beneficiava; ecco perché il loro sostegno a Trump è molto più forte.

Infine, l’America della Rust Belt. Qui il pessimismo abbonda, la rabbia e il voto di protesta contro un establishment lontano tentano. Trump, che urla contro la globalizzazione e la concorrenza straniera, piace. Perché la globalizzazione significa delocalizzazioni in Cina, e auto a basso costo dal Far East. Ma anche nella Rust Belt la divisione tra innovatori e conservatori ha un peso determinante: in Ohio, uno dei grandi stati meno istruiti d’America, Trump è in testa; in altri, ad esempio il Michigan, si guarda al futuro con più speranza.

In ogni caso, una cosa accomuna la Rust Belt, molti stati agrario-idrocarburici, e persino il dissidio dell’America tecnofinanziaria (quello dei Millennials): la convinzione che così com’è la globalizzazione non funziona più. Certo, né i repubblicani moderati né gran parte dei sostenitori del socialista (sui generis) Bernie Sanders la pensano come Trump, che vorrebbe spazzare via le architravi della pax americana post-1945: basta con il WTO, basta con la NATO, basta con il FMI. Tuttavia è nata negli Stati Uniti una bizzarra coalizione che probabilmente non vincerà queste presidenziali, ma che nel 2020 potrebbe trasformarsi da “minoranza rumorosa” in maggioranza vincente. È già successo in passato: pensiamo alla vittoria di Nixon nel 1968, e alla cancellazione degli accordi di Bretton Woods nel 1971. Non a caso la stessa Rand Corporation, pensatoio tra i più influenti d’America, parla di un ritorno al “fair trade”. La globalizzazione come la conosciamo oggi, probabilmente ha gli anni contati.

Copertina: Bethlehem Steel, Pennsylvania; foto di Jschnalzer (English Wikipedia)

Devi fare login per commentare

Accedi